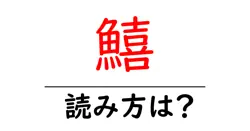

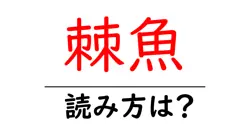

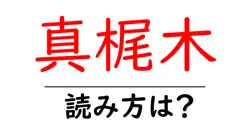

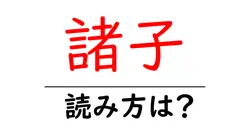

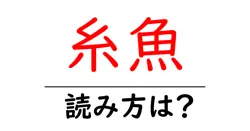

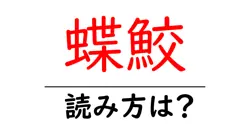

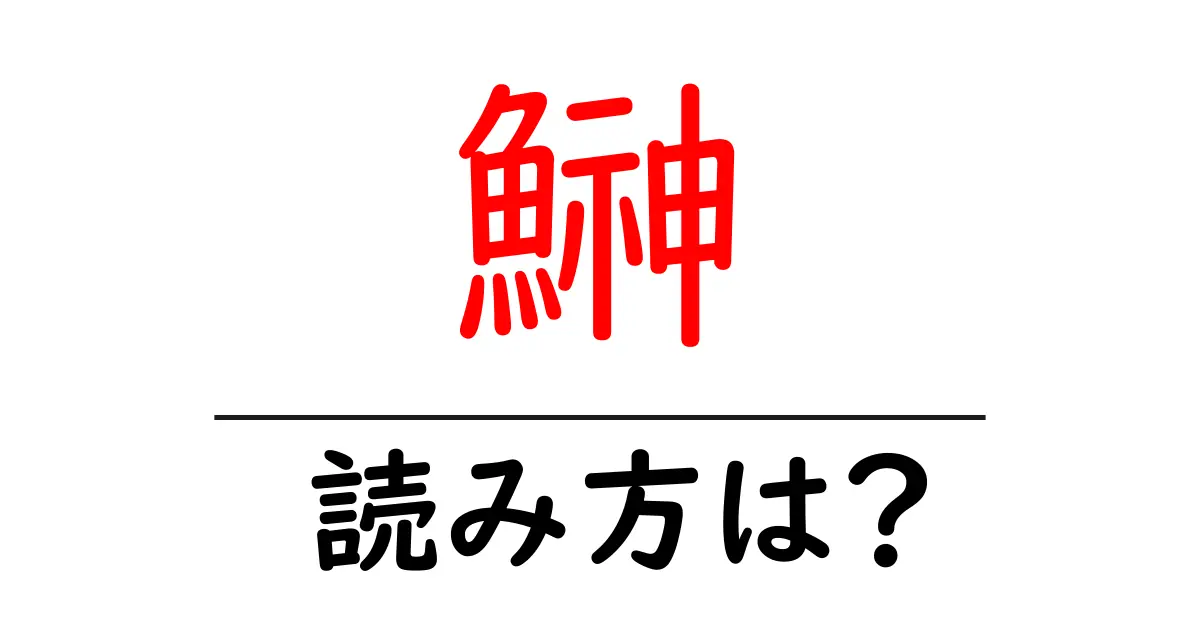

鰰の読み方

- 鰰

- はたはた

「鰰(はたはた)」という言葉の読み方について詳しく解説いたします。「鰰」という漢字は、魚偏に「畠」と書かれた字です。魚偏は魚に関する用語を示し、右側の「畠」は元々「はたけ」と読むことから、農耕の場を連想させる部分です。しかし、「鰰」という言葉では、主に「はたはた」と読むことが一般的です。この読みは、日本語の音読みから派生したものと考えられています。 また、漢字の音読みが複数ある中で、特にこの場合は「訓読み」ではなく「音読み」を基にしていますが、特定の方言や地域によっても異なる読み方が存在するかもしれません。 このように、「鰰」という漢字は、魚類を表す言葉でありながら、特定の漢字の読み方が地域性や文脈によって変わる場合もあります。一般的には「はたはた」と読むことが多いですが、その背景には日本語の音の変遷や、他の言葉との関連性があることを考慮することが重要です。

鰰(はたはた)は、主に日本の海域に生息する魚類で、特に寒い地域の沿岸で多く見ることができる魚です。一般的に、この魚は体が細長い形状をしており、背中が青緑色、腹側が少し白っぽい色をしています。また、鰰は銀色の美しい鱗を持っており、群れを作って泳ぐことが多いのが特徴です。\n\n鰰は特に秋から冬にかけて漁獲が盛んであり、味は非常に美味しいと評判です。刺身や焼き魚、煮物など、様々な料理に利用され、地域の特産物としても親しまれています。さらに、鰰は海の生態系において重要な役割を果たし、他の多くの海洋生物にとっての食料源となります。\n\nこのように、鰰(はたはた)はただの魚以上の存在であり、日本の文化や食文化にも深く関わっています。

前の記事: « 鰮の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 鱧の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »