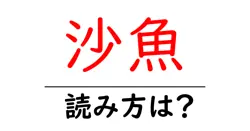

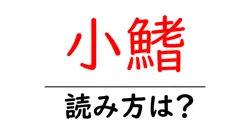

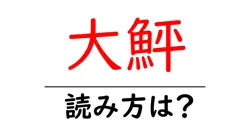

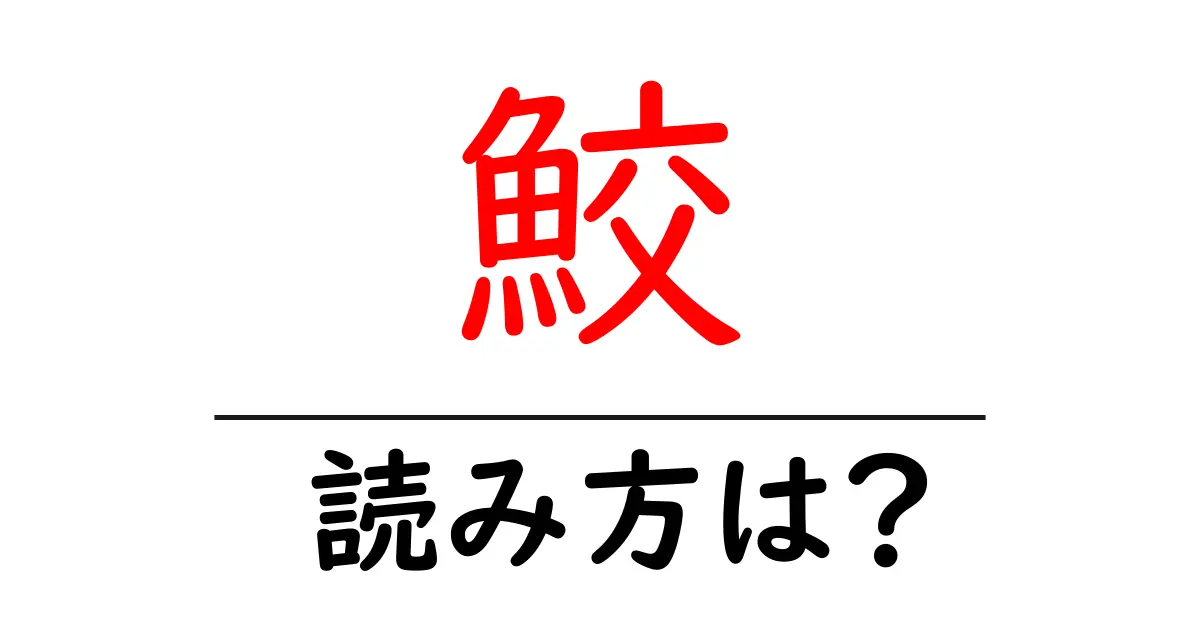

鮫の読み方

- 鮫

- さめ

「鮫(さめ)」という言葉の読み方について解説します。「鮫」は「魚類」の一種で、一般にはサメを指します。この漢字は、「魚」と「鮫」の部首が「魚偏(うおへん)」であることから、魚に関連する字であることがわかります。古くから海の生物として認識され、その姿を描いたときに「鮫」という漢字が使われるようになりました。 読み方の「さめ」ですが、これは音読みと訓読みが結びついたものと考えることができます。「さめ」と呼ばれるようになった理由の一つには、古い日本語の発音や他の言語との影響が含まれている可能性です。音読みの「サ」は、中国語の発音(たとえば、「シャ」とか「サ」)を反映しており、訓読みの「め」は、日本の呼称「め」から派生してきたとイメージされます。 また、元々の漢字の形や意味が変わらないように、「鮫」はそのままの形で使われており、日本語においても古くから魚類の一種として定着しています。こうして「鮫」という言葉は、漢字の持つ意味を維持しながら、独特の読み方を持つ言葉として存在しています。

鮫(さめ)は、主に海に生息する魚類の一種で、軟骨魚類に分類されます。鮫は特徴的な形をしており、流線型の体や多くの種で鋭い歯を持っています。鮫は捕食者として知られており、小型魚、海洋哺乳類、場合によっては他の鮫などを食べることもあります。鮫の種類は非常に多く、ホホジロザメやジンベエザメ、サメの象徴とも言えるメジロザメなどが有名です。また、鮫は生物の中で最も古い種の一つであり、約4億年前から地球上に存在しています。鮫は食物連鎖の重要な部分を担い、生態系のバランスを保つ役割を果たしています。しかし、近年では人間の影響により鮫の個体数が減少している種も多く、保護活動が求められています。

前の記事: « 鮪の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 鮫肌の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »