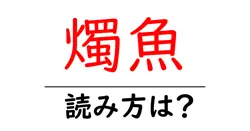

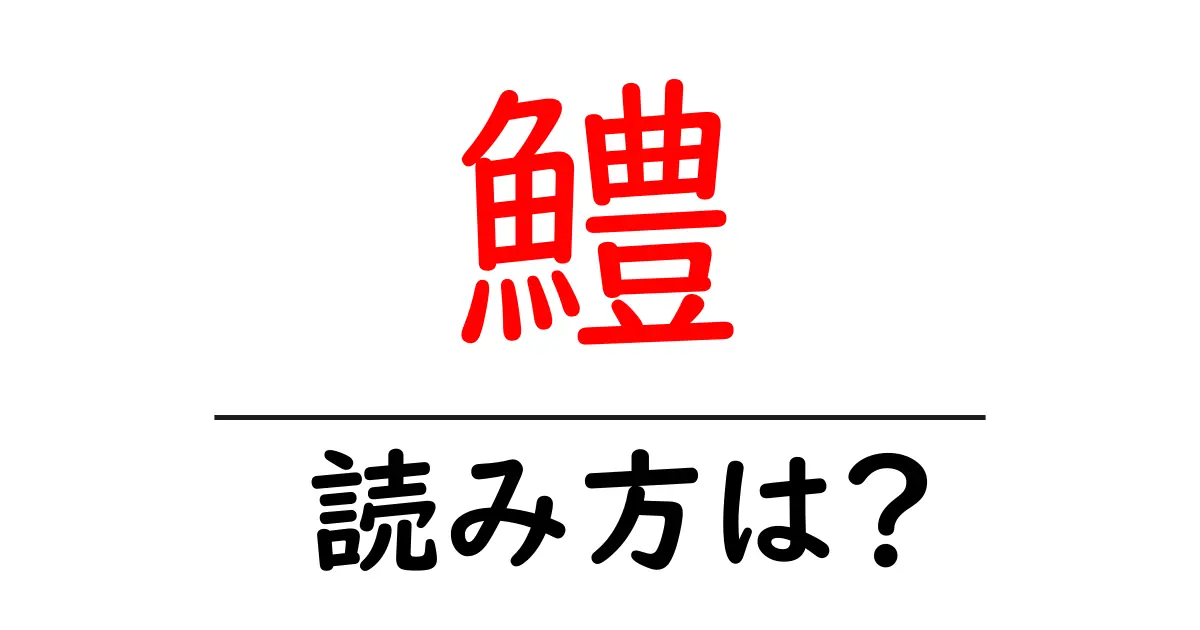

鱧の読み方

- 鱧

- はも

「鱧(はも)」という言葉について解説します。「鱧」は魚類の一種で、特に日本料理において重要な役割を果たします。この言葉の読み方には、いくつかのポイントがあります。 まず、「鱧」の「鱧」という漢字は、部首が「魚(うお)」であることから、魚に関連する字であることがわかります。「はも」という読み方は、音読みと訓読みの両方が考えられますが、ここでは音読みを採用しています。音読みは、漢字が中国から日本に伝わった際の音をベースにしており、特に「鱧」という言葉は古来から使われてきた日本の伝統的な料理に関連しています。 次に、この言葉の発音についてですが、「はも」という発音は、母音が「a」と「o」の2つで構成されており、非常に発音しやすい音の並びです。言葉としても耳に残りやすく、日常会話や料理の話題などで頻繁に使用されるため、馴染み深いものでしょう。 また、方言や地域によっては「はもの」と複数形で使われることもありますが、基本的には「はも」と単数で使われます。このことも覚えておくと、よりスムーズに使えるようになるでしょう。 以上のように、「鱧(はも)」という言葉の読み方は、漢字の成り立ちや発音の特徴に基づいています。日本文化や料理の中で重要な存在のこの言葉を正しく読み、使えるようになることが大切です。

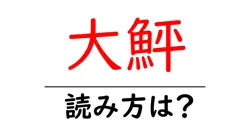

「鱧(はも)」とは、主に淡水や海水に生息する細長い体形の魚で、スズキ目の一種です。特に、日本では鱧は夏の食材として非常に人気があり、主に刺身や焼き物、煮物として料理されます。鱧の身は淡白で、独特の弾力と旨味を持っており、その食感は多くの人々に愛されています。また、鱧には骨が多く含まれていますが、細かく加工することで食べやすくする技術もあり、これを活かした料理がたくさん存在します。特に京都の夏の名物料理である「鱧寿司」は有名です。日本の食文化における重要な存在であり、夏の風物詩として楽しまれています。

前の記事: « 鰺刺の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 鰍の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »