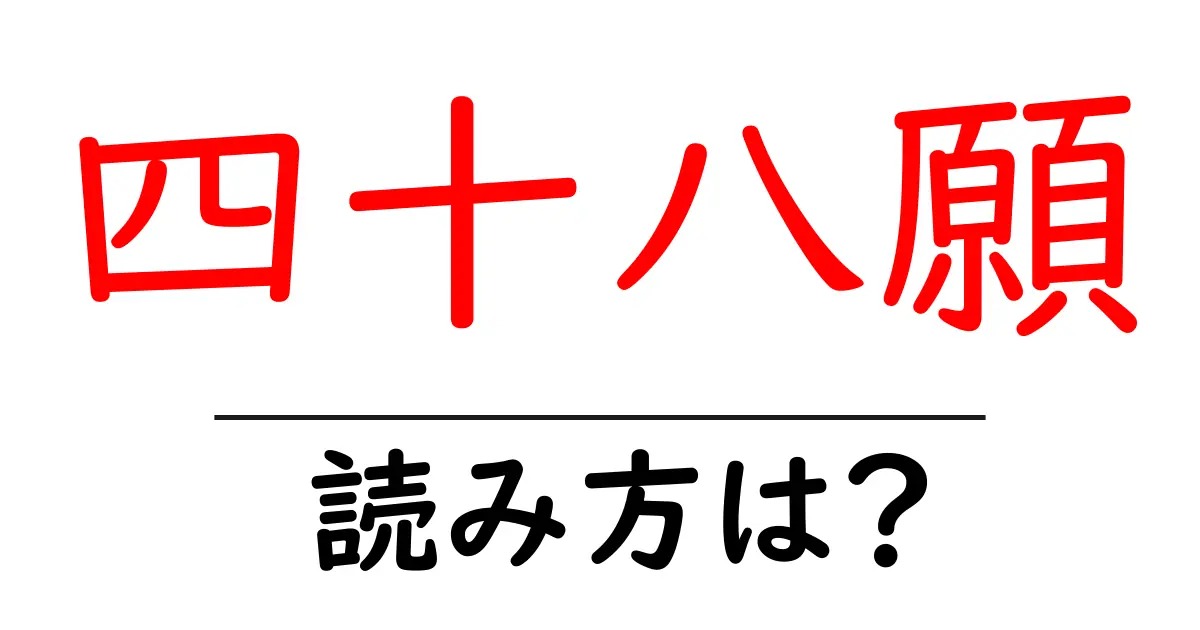

四十八願の読み方

- 四十八願

- しじゅうはちがん

「四十八願(しじゅうはちがん)」は、日本語の四字熟語であり、読み方は「しじゅうはちがん」となります。この言葉は、漢字を分解してみると、まず「四十八」と「願」に分けられます。「四十八」は、数字の「四」と「十」を組み合わせつつ、さらに「八」を加えた形で、「40(四十)」に「8」を足した総数を表しています。一方、「願」は「願う」あるいは「願い」という意味を持つ漢字です。 「四十八願」という言葉は、仏教の教義に由来しており、特定の宗教的な文脈の中で使われます。ここで「しじゅうはち」の部分は、数字そのものを表していますが、通常の数字の読み方とは異なり、日本語においては、連続する数字に特別な読みを付けるケースとして「しじゅうはち」と読まれることが一般的です。 「願」という漢字は、「がん」という音で読み、特に文の結びや願いを示す際に使われます。「四十八」の部類に属する熟語は、他にも存在するため、数字の組み合わせ方に注目することも大切ですが、その際に音としての流れや響きも意識的に捉えておくと良いでしょう。総じて、この四字熟語を通じて日本語の音のリズムや調和を感じることもできます。

四十八願(しじゅうはちがん)は、仏教における重要な概念で、特に浄土宗においてよく知られています。この言葉は、阿弥陀仏が人々を救うために立てた48の願いごとのことを指します。これらの願いは、すべての人が念仏を唱えることによって、極楽浄土に生まれ変わることができるようにと、阿弥陀仏が示した慈悲深い意図が込められています。 四十八願の中でも特に有名なのは、全ての衆生(しゅうしょう)を救済するという願いであり、これは阿弥陀仏の本質でもあります。信者はこの教えを通じて、阿弥陀仏に対する信仰を深め、日々の生活の中で念仏を唱えることで、来世での安らかな生を願うのです。 この言葉は、仏教における教義を学ぶ際や、信仰を考える上で非常に重要な要素となっています。四十八の願いは、個々の願いに対して深い意味や教訓があり、それぞれが多様な解釈を持つため、学びやすいテーマとも言えるでしょう。

- 彼は四十八願の心を持ち、困っている人々を助け続けています。

- 四十八願に基づいて、彼女は常に他人のために尽力しています。

- 八方美人:誰にでも優しい態度で接すること。

- 千人力:多くの人の助けを借りて、強大な力を持つこと。

前の記事: « 四分五裂の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 四弘誓願の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »