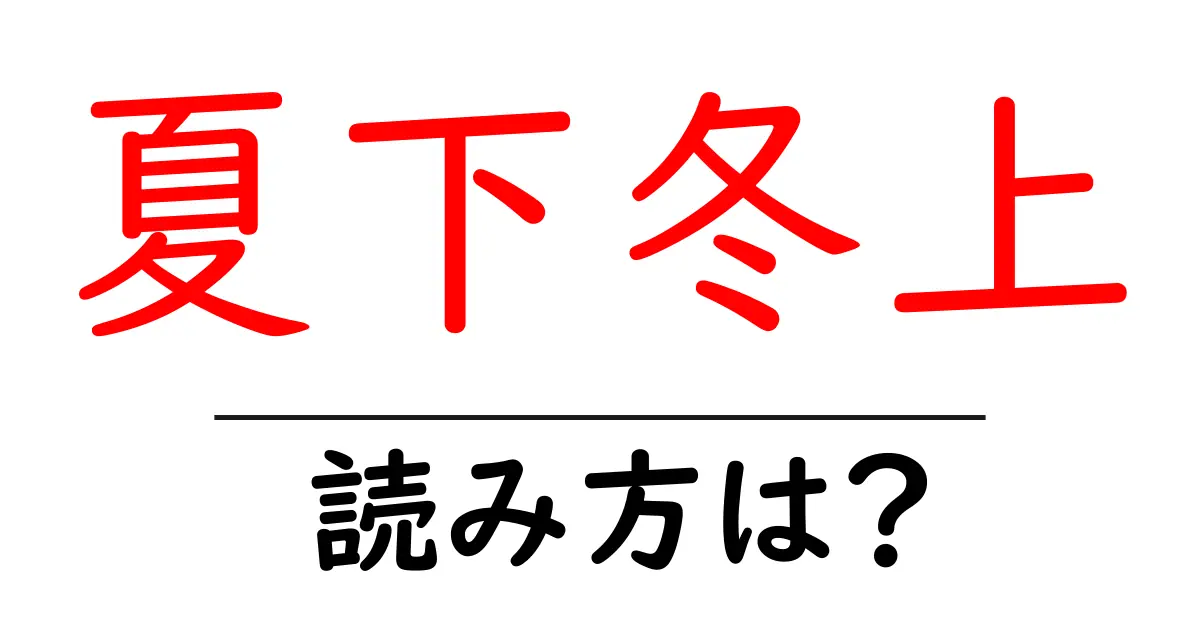

夏下冬上の読み方

- 夏下冬上

- かかとうじょう

「夏下冬上(かかとうじょう)」という四字熟語は、漢字が持つそれぞれの音を基にして読み方が形成されています。日本語における四字熟語は、通常、漢字の音読みや訓読みを用いて構成されますが、この場合も例外ではありません。 各漢字の読みについて詳しく見てみましょう。 まず、「夏」を「か」と読みます。この音は、同じく「夏」の意味を持つ他の言葉にも使われており、広く知られた音です。次に、「下」を「か」と読むことについてですが、この読みは少し特殊で、通常は「した」や「か」といった訓読みが多いですが、ここでは音読みを通じて同じ音を持つ「か」が使われています。「冬」は「とう」と読み、この音も様々な場面で一般的に使用されます。最後に「上」は「じょう」と音読みされます。この音もよく使われています。 そのため、「夏下冬上」という言葉全体の読みは、各漢字の音が組み合わさった形となり、「かかとうじょう」となります。このように、四字熟語の読み方は、個々の漢字の音読みを組み合わせて、一つのフレーズとしてまとめるという仕組みになっているのです。

「夏下冬上(かかとうじょう)」は、四字熟語の一つで、気候や季節の変化, 特に寒暖の移り変わりを表現する言葉です。この語の意味は、夏と冬のそれぞれの季節での温度の変化が、逆の状態にあることを示唆しています。具体的には、夏に気温が下がり、冬には気温が上がるといった自然の流れや、変化の逆転を象徴しています。 この熟語は、心の持ちようや日常生活における変化を考える上でも深い意味を持っています。例えば、辛い時期や厳しい状況が続いても、必ず変化が訪れ、より良い状態へと進むことがあるという希望を感じさせてくれる表現です。 また、哲学的な視点からも、「夏下冬上」は人生における浮き沈みや、時間の流れの中での変化を暗示するものであり、自然界の理が人の生活にも当てはまることを教えてくれます。このように、気候の変動とともに人間の心や生活がどのように関連しているかを考察する素材ともなり得るのです。

- 彼は夏下冬上の精神で、季節に合わせた衣服を選ぶのが得意だ。

- この地域では夏下冬上の風習が根付いており、農業に適した作物が育てられている。

- 季節感:季節に対する感覚や理解を意識した様子。

- 四季折々:四つの季節それぞれに応じた様子や行事。

前の記事: « 壺中之天の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 夏炉冬扇の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »