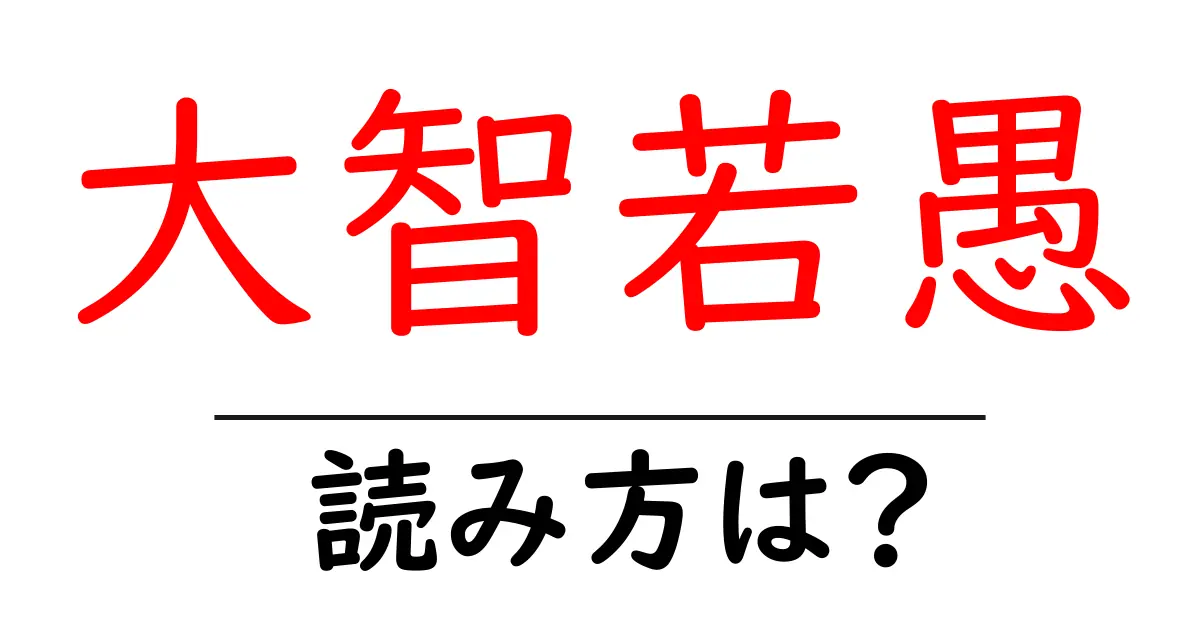

大智若愚の読み方

- 大智若愚

- だいちじゃくぐ

「大智若愚(だいちじゃくぐ)」の読み方について詳しく解説いたします。 この四字熟語は、漢字の読み方が日本語の音読と訓読の両方によって成り立っています。まず、最初の二文字「大智」は「だいち」と読みます。ここで、「大」は「おおきい」、または「だい」と音読され、「智」は「しる」、「ち」の音が用いられています。したがって、「大智」の部分は音読みの組み合わせで構成されております。 続いて「若愚」は「じゃくぐ」と読みます。「若」は「わかい」、「じゃく」と音読され、漢字の「愚」は「おろか」、「ぐ」と音読されます。このように、四字熟語の「大智若愚」はそれぞれの漢字に応じて、音読みを使った自然な流れで、全体として「だいちじゃくぐ」となります。 この読み方において特筆すべき点は、漢字の音読みが主に用いられていることです。日本の漢字は、音読と訓読の二つの読み方がありますが、四字熟語の多くは音読を採用していることが一般的です。そのため「大智若愚」も、音読みの形式を取り入れた、典型的な日本語の表現となっています。これにより、意味やニュアンスを含んだ普遍的な表現として使用されることが多く、広く理解されるかたちとなっています。

「大智若愚(だいちじゃくぐ)」は、非常に優れた知恵や智慧を持っている人ほど、その知恵をひけらかしたり、慎ましく見せたりすることが少ないことを表現する四字熟語です。言い換えれば、真の賢者は、自分の知恵を他人に対して誇示することなく、むしろその知恵を活かすために控えめに行動するという意味合いがあります。この言葉は、謙虚さや見かけに惑わされずに本質を見抜くことの重要性を教えてくれます。言葉の通り、「大智(だいち)」は「大きな知恵」を、そして「若愚(じゃくぐ)」は「愚かに見える様子」を指します。つまり、傍から見れば愚かに思える人が、実は深い知恵を持っていることがあるということを示しています。このように、外見や第一印象だけで判断せず、内面の豊かさを理解することが大切であるという教訓を含んでいます。

- 彼は大智若愚の人で、普段は控えめだが、いざという時には抜群の知恵を発揮する。

- この教えは大智若愚の理念を持っており、見かけの愚かさが実は深い知恵であることを伝えている。

- 知恵と愚昧:知恵のある人が一見すると愚かであるように見える様子。

- 無知の知:自分が無知であることを知ることの重要性を表す概念。

- 深謀遠慮:計画を立てる際に、深い考えと遠い先を見据えること。

前の記事: « 大政奉還の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 大死一番の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »