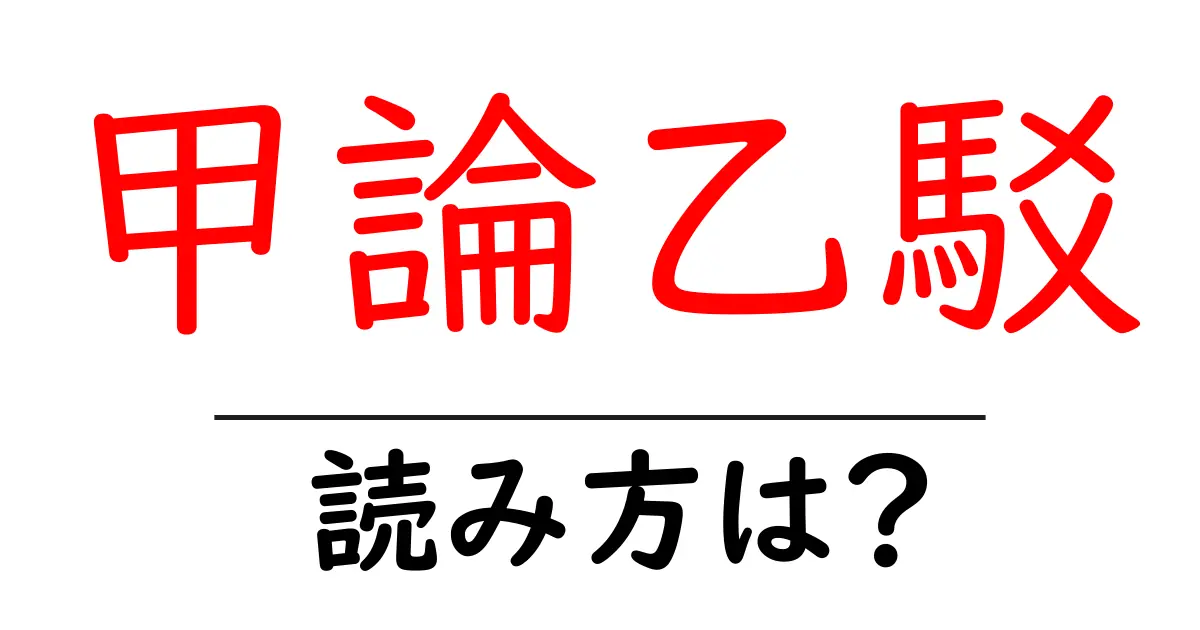

甲論乙駁の読み方

- 甲論乙駁

- こうろんおつばく

「甲論乙駁(こうろんおつばく)」は、日本の四字熟語の一つで、その読み方には意味が込められています。「甲論」は「こうろん」と読みますが、ここでの「甲」は一方の意見や主張を指し、「論」は議論や討論を意味します。したがって、「甲論」はある視点からの議論を示します。「乙駁」は「おつばく」と読みますが、こちらでは「乙」がもう一つの意見や主張を示し、「駁」は反論や論駁を意味します。このように、「甲論乙駁」はお互いの意見がぶつかり合う様子を表現しています。 この四字熟語は、二つの異なる意見が交差する議論の過程を指すものとして使われますが、その読み方の背景にある「甲」と「乙」の対立も重要なポイントです。「甲」は最初に来る意見(略して一方)を、「乙」はそれに対する反論や別の見解を示しており、言葉の成り立ちからも議論の多様性が伺えます。これらの構成要素が、複雑な議論や考察を簡潔に表すことに寄与しているのです。

「甲論乙駁(こうろんおつばく)」は、議論や討論の中で、甲と乙という異なる立場や意見を持つ者たちが互いに意見を交わし合い、反論を持ち出す様子を表す四字熟語です。この熟語は、特に意見の対立や論争が激しい場面で用いられます。\n\n具体的には、甲はある主張を行い、乙はそれに対抗する意見を述べるという形で、双方の考えがぶつかり合う様子を示しています。どちらが正しいかは一概には決められないことが多く、意見の違いが議論を深め、さらなる洞察を生むこともあります。\n\nこのような状況は、学問やビジネスの場面だけでなく、日常生活の中でもよく見られるため、「甲論乙駁」という言葉は幅広く使用されることがあります。結局のところ、相手の意見を尊重しつつ、自分の意見をしっかりと持ち続けることが大切です。

- 会議では甲論乙駁が交わされ、様々な意見が出された。

- 彼らは甲論乙駁の末、最終的に妥協案を見出した。

- 論者各異:異なる立場の論者がそれぞれ異なる意見を持つこと。

- 言い分様々:意見が多様であること。

前の記事: « 用和為貴の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 平平凡凡の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »