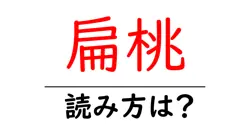

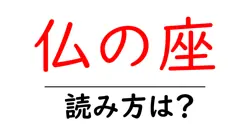

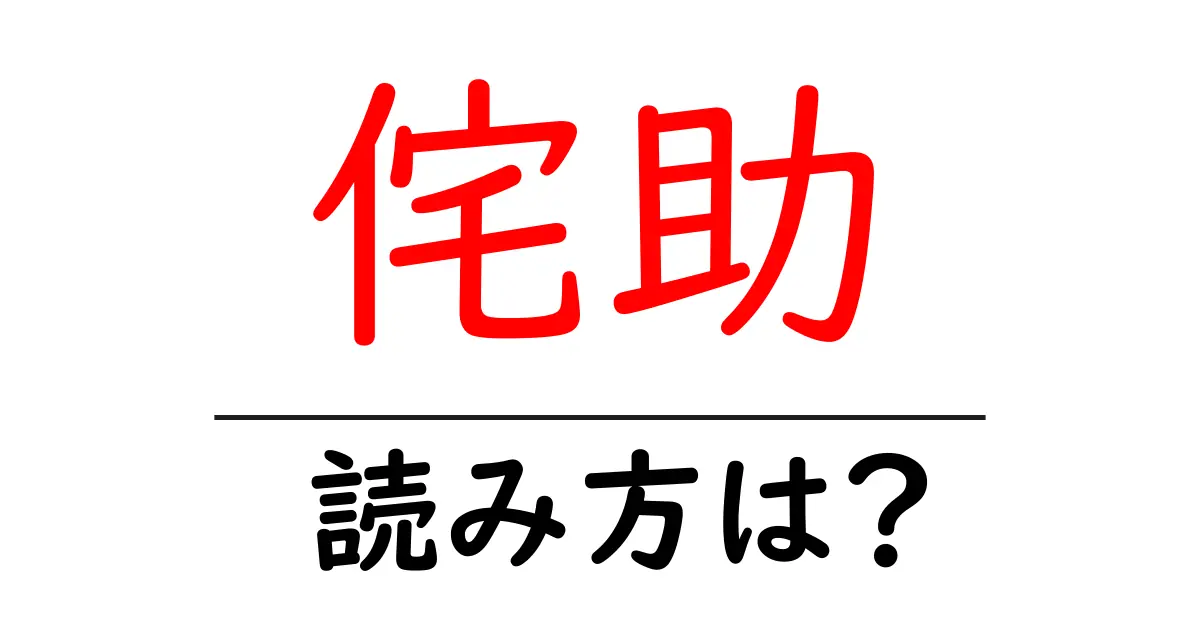

侘助の読み方

- 侘助

- わびすけ

「侘助(わびすけ)」という言葉は、二つの漢字から成り立っています。まず、「侘(わび)」は、哀れみや寂しさを感じること、あるいはそうした状態を指します。文学や芸術においては、特に「わび」は簡素さや静けさを美とする思想に関連しています。 次に、「助(すけ)」は助ける、サポートするという意味です。この二つの漢字が組み合わさって、「侘助」という言葉が形成されています。 それぞれの漢字は、音読みと訓読みの両方を持つ場合が多いですが、「侘助」は特に名詞として使われ、その読み方は「わびすけ」となります。この読み方は、日本語の音韻体系に基づいた自然な発音で、特に「わび」という部分が強調されることが多いです。 さらに、「侘助」という言葉は、特定の植物の名前を指すことが多く、例えば「侘助椿(わびすけつばき)」などに見られます。このように、言葉の使われ方によってその音の響きやアクセントが変わることがありますが、基本的には「わびすけ」と読むことが一般的です。

侘助(わびすけ)は、主に日本の茶花や庭園に用いられる植物の一種で、特に椿(つばき)に属します。侘助椿は、特に冬や早春に花を咲かせることから、寒い季節に人々の目を楽しませる役割を果たします。この植物の名前は、侘び(わび)の寂しさや質素さという美的感覚から来ており、シンプルでありながら深い美しさを持つ花として評価されています。華やかではなく、控えめながらその存在が心に残る、そうした特性が侘助の魅力です。また、侘助は、茶道においても重要な役割を果たしており、茶花として用いることが多いです。

前の記事: « 伽羅木の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 保羅の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »