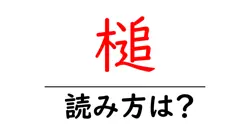

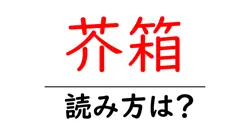

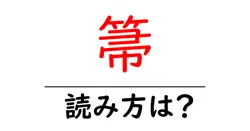

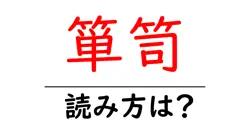

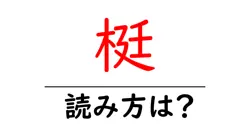

帚の読み方

- 帚

- ほうき

帚の読み方解説

「帚(ほうき)」は、日本語において「掃く」ための道具を指します。この言葉の読み方には、音読みと訓読みの違いがあります。「帚」という漢字は音読みで「ホウ」となりますが、訓読みでは「はきもの」とも呼ばれることがあります。しかし、一般的に使われる読み方は「ほうき」です。この読み方は、漢字の音を借りて成立しているため、日本語の発音に親しみやすい形で浸透しました。 「帚」の成り立ちを見てみると、この字は「帚」という部分と「木」という偏が合わさっています。もともとは植物の繊維や竹を使って作られた道具であったことを示唆しています。日本語において「ほうき」は日常的に使われる語であり、特に家庭や清掃の場面で広く親しまれています。こういった背景をもとに、読み方「ほうき」は日本人の暮らしに密接に結びついていると言えるでしょう。

帚の意味を解説

「帚(ほうき)」は、主に掃除に使われる道具の一種で、床や地面のゴミやほこりを集めるために用いられます。帚は、通常は細長い柄と、先端に束ねられた木の枝や植物の繊維などの素材からできていて、その部分がしなやかでしっかりとしていて、掃きやすいように工夫されています。古くから日本や世界各地で用いられてきた伝統的な掃除道具であり、特に家庭や庭先の清掃に広く利用されています。帚を使うことで、素早く手軽にゴミを取り除くことができ、清潔な環境を保つために欠かせないアイテムといえるでしょう。

前の記事: « 希臘の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 帷子の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »