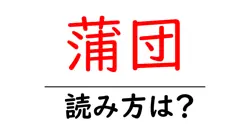

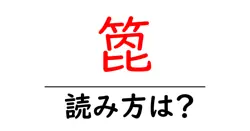

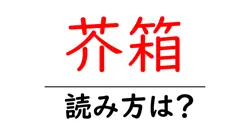

杓文字の読み方

- 杓文字

- しゃもじ

杓文字の読み方解説

「杓文字(しゃもじ)」という言葉は、食材を盛り付けるために使う道具を指します。「杓(しゃ)」という部分は、木や金属などで作られた道具の形状を指し、「文字(もじ)」はここではその形状を持つ道具を表しています。この言葉の読み方に関しては、まず「杓」という字が「しゃ」と読むことから始まります。「杓」は古くから用いられる単語で、その読みが訓読みから派生したものです。次に「文字」は「もじ」と読みますが、ここでは名詞としての用法になっています。「杓」という音が先に来るため、「しゃもじ」と音が繋がる形になります。全体を通して「しゃもじ」という言い回しができあがるのです。このように、音の響きが組み合わさって一つの言葉が形成されることが、日本語の面白い特徴の一つです。

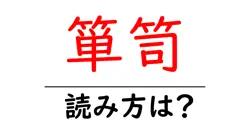

杓文字の意味を解説

杓文字(しゃもじ)とは、主にご飯や汁物などをすくったり、盛り付けたりするために使用される器具の一種です。通常は木やプラスチック製で、片方が平らで広がった形状をしており、その部分で食材をすくうことができます。杓文字は日本の伝統的な食器として非常に親しみがあり、特にご飯をよそったりする際に用いられます。また、その形状からスプーンやお玉とは異なり、特にご飯を扱うのに適しています。そのため、多くの家庭や飲食店で使用されており、料理を作る際には欠かせないアイテムの一つとなっています。杓文字は、使い勝手が良く、シンプルでありながらも日本文化を象徴する道具として重要な役割を果たしています。

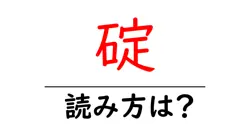

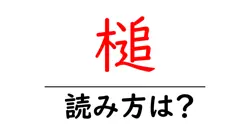

前の記事: « 椈の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 杜鵑の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »