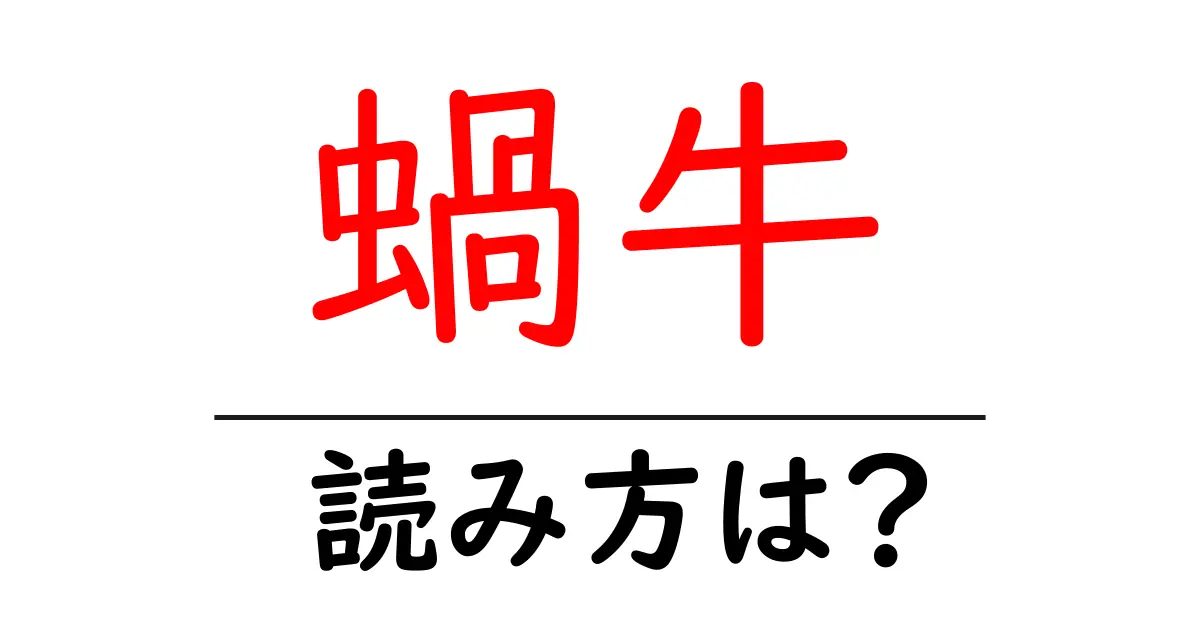

蝸牛の読み方

- 蝸牛

- でんでんむし

「無脊椎動物」という言葉には「蝸牛(でんでんむし)」という読み方があります。この言葉の成り立ちについて詳しくみていきましょう。まず、「蝸牛」という漢字は、「蝸」という字と「牛」という字から成り立っています。「蝸」は本来、カタツムリを指す漢字で、軟体動物の一種であることを強調しています。「牛」は、形が似ていることから、カタツムリの背中の巻き貝の形状を指し示しています。この二字が組み合わさることで、カタツムリの特性が強調されています。 次に、「でんでんむし」という読み方についてですが、「でんでん」という音は、カタツムリの移動時の音などを表現しているとも考えられています。このように、擬音語や擬態語が名前に付けられることは、動物や物の特性を生かした日本語の面白さでもあります。さらに、「むし」というのは「虫」を指す語で、小さな生物全般を指す言葉として使われています。これにより、「蝸牛(でんでんむし)」は、動く様子や形状を表現しつつ、分類としての「虫」としての一面を持つ言葉となっています。 このように、「蝸牛(でんでんむし)」という言葉には、漢字の成り立ちに加えて、音の響きや意味が込められた豊かな背景があります。

蝸牛(でんでんむし)とは、主に陸に生息する軟体動物の一種で、ウズラヒトデやイモリのような生物とは異なり、あまり目立たない存在です。しかし、特にその特徴的な殻を持っていることから、人々に親しまれています。蝸牛の殻は通常、螺旋状に巻かれており、様々な色や模様があることが特徴です。蝸牛は基本的には草食性で、葉っぱや腐葉土などを食べて生活します。日本では、特に田んぼの周辺や湿った場所に多く見られ、子供たちにとっては遊びの一部として知られています。また、蝸牛という名前は「でんでんむし」とも呼ばれ、これはその動作がもっさりとしており、ゆっくりと移動する様子があることに由来しています。日本では古くから詩歌や民話にも登場し、自然の一部としての役割を果たしています。

前の記事: « 蝶鮫の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 蝸牛被の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »