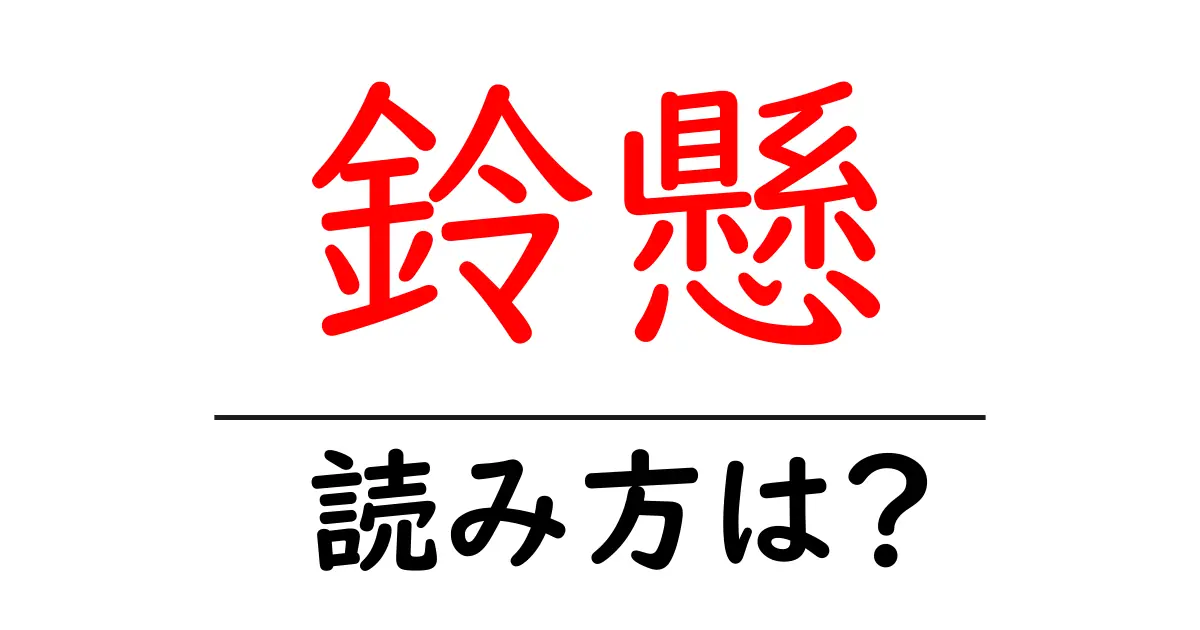

鈴懸の読み方

- 鈴懸

- すずかけ

「鈴懸(すずかけ)」という言葉は、漢字の意味と音々の組み合わせから成り立っています。まず、漢字の「鈴」は音を表すもので、通常は金属の小道具である鈴(すず)のことを指し、その音の清らかさや清涼感を象徴します。一方、「懸」は「懸ける」(かける)の意味を持ち、何かを吊るす、または引っ掛けるというニュアンスがあります。 この言葉を合わせると、「鈴を懸ける」という意味合いが感じられ、通常、鈴懸は「鈴懸木(すずかけのき)」という樹木の名前として使われています。音の響きが優雅で、自然の中でも存在感のある名前を持っているのが特徴です。 日本語の音の美しさに基づき、カタカナの表記「スズカケ」も広く使用されていますが、漢字のままの表記が本来の意味を際立たせる要素となっています。鈴と懸の組み合わせから、この言葉は日本において非常に独特で美しい呼び名として根付いているのです。

鈴懸(すずかけ)は、一般的には「鈴懸けの木」と呼ばれる落葉樹のことを指します。この木は、春になると美しい緑の葉を茂らせ、初夏には黄色い花を咲かせることが特徴です。木の名の由来は、花の形が鈴に似ていることから来ています。鈴懸けの木は、そのシンボリックな花の姿や優雅な枝振りから、公園や庭木としても人気があります。また、街路樹としても活用されることが多く、特に都市部で見かけることがあります。 さらに、鈴懸の木は生育が容易で耐久性も高く、都市の環境に適応しやすいとされているため、植栽されることが多い木です。これにより、地元の環境に貢献し、風景を美しく彩る役割を果たしています。鈴懸けの木は、日本国内でも特に名所があり、その美しい花や葉を楽しむために多くの人々が訪れています。

前の記事: « 金銀蓮花の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 鉋の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »