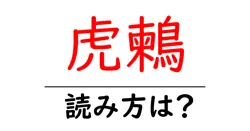

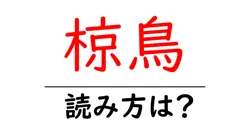

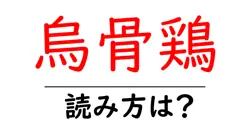

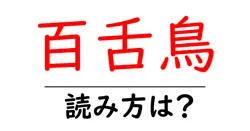

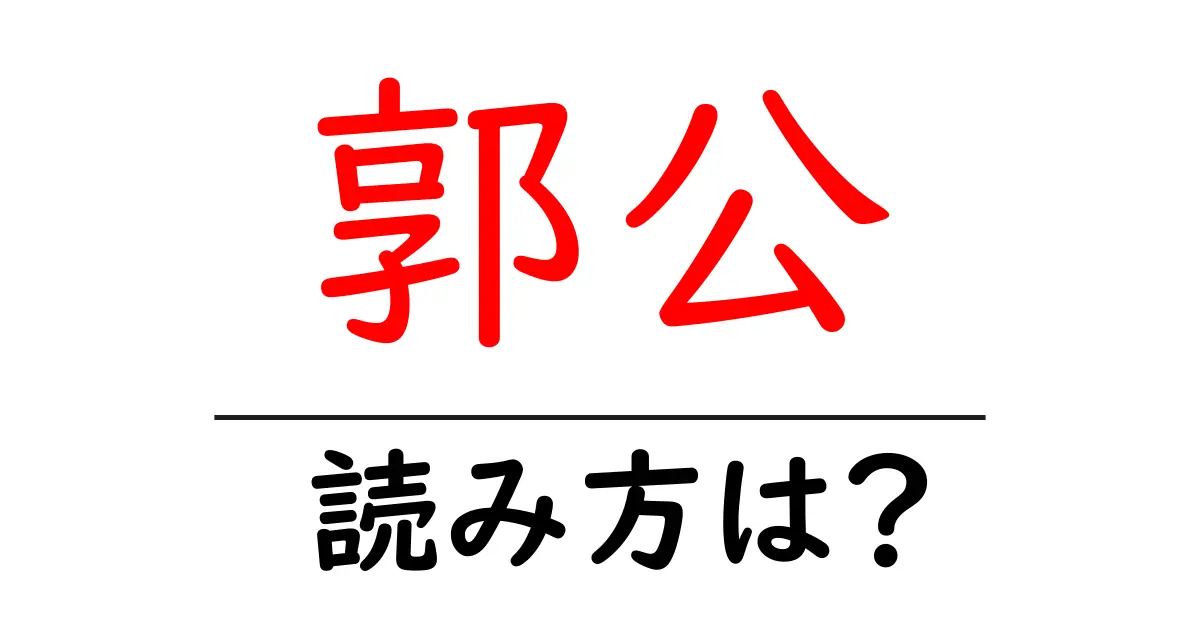

郭公の読み方

- 郭公

- ほととぎす

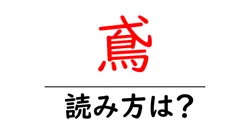

「郭公(ほととぎす)」は、日本において特定の鳥類を指す名前ですが、その読み方について詳しく解説します。この言葉は漢字「郭公」と「ほととぎす」という二つの側面を持っています。 まず、漢字の「郭公」は、二つの漢字から構成されています。「郭」という字は、囲むという意味や、防衛のための壁を表すことがあり、通常は「かく」または「かくこう」と読むことが多いですが、この場合は「ほととぎす」と読む際に特別な音読みの形をとります。「公」は、一般的に「こう」、「おおきみ」や「おおやけ」を意味する漢字ですが、ここでは音読みとして「こう」とされます。 「ほととぎす」の読み方は、特に日本の古典や文学と深い関わりがあります。この鳥は、その美しい鳴き声で知られており、古くから「ほととぎす」という呼び名で親しまれてきました。この名前は、鳴き声がそのまま音に表現されているため、独特で印象的です。 このように「郭公(ほととぎす)」は、一見難しそうに見える漢字の組み合わせですが、実際には日本の文化や自然と深く結びついた言葉であることが分かります。音読みと訓読みが交じり合ったこの言葉により、ただの鳥の名前以上の意味を持つことになります。

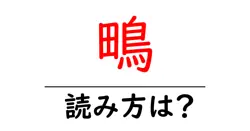

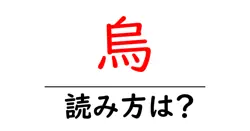

郭公(ほととぎす)は、鳥類の一種で、特に夏を代表する鳴き声を持つことで知られています。日本では、「ホトトギス」とも表記されることがあり、体長約20センチメートル、翅や尾羽に特徴的な模様があります。彼らの鳴き声は、主に「ホトトギス、ホトトギス」というリズミカルな音で知られ、多くの人々に親しまれています。この声は、春から夏にかけてよく聞かれ、特に初夏の風物詩として、古くから日本の詩歌や文学にも登場してきました。また、ホトトギスは他の鳥の巣に卵を産む習性(卵寄生)を持っていることから、独特の生態が注目されています。彼らの生態や鳴き声は、日本の文化や自然との深い結びつきを示しており、多くの人々にその存在が愛されています。

前の記事: « 這松の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 酒杯の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »