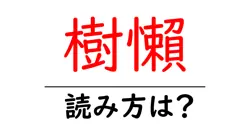

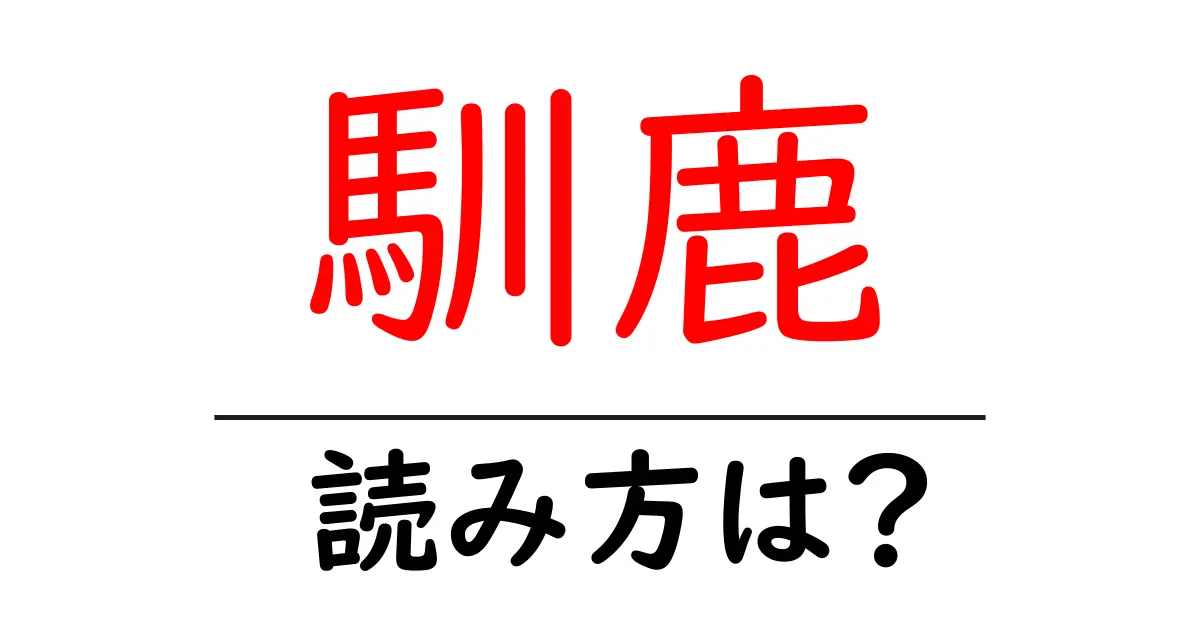

馴鹿の読み方

- 馴鹿

- トナカイ

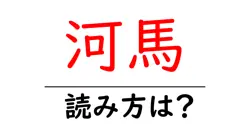

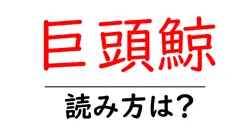

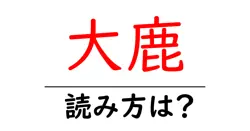

「馴鹿(トナカイ)」という言葉の読み方について解説します。「馴鹿」という漢字は、二つの部分から成り立っています。「馴」は「なれる」「しつける」といった意味を持ち、動物に対しては一般的に「飼い慣らされた」というニュアンスを持ちます。一方、「鹿」はその名の通り「しか」を指し、草食性の哺乳類を示します。したがって、「馴鹿」は「飼い慣らされた鹿」という意味合いを持ちますが、読み方である「トナカイ」はもともとアイヌ語に由来しており、これが日本語に取り入れられた形となります。このように、「馴鹿」は漢字で書かれた時にその成り立ちを理解することができても、実際の読み方は異なる点に注意が必要です。「トナカイ」という音は、日本の気候や文化に適応した言葉として特に冬やクリスマスシーズンに使われることが多く、そうした場面でも使われるので覚えておくと良いでしょう。

「馴鹿(トナカイ)」は、動物界の哺乳類に属する生物で、特に北極圏や寒冷地帯に生息しています。トナカイはサンタクロースの引くソリの動物としても有名で、冬のイメージと密接に結びついています。漢字の「馴」は「なれる」という意味を持ち、鹿はそのまま「しか」と読まれる通り、鹿類の一種であることを示しています。トナカイは通常、群れで生活し、草食性で、苔や木の葉などを食べます。また、雌のトナカイも角を持つのが特徴で、オスが冬に角を落とすことがある一方、雌は春まで角を保持することが多いです。彼らは寒冷な環境に適応した体の構造を持ち、厚い体毛や大きな蹄を持っています。トナカイは、人間との関わりも深く、特に北方民族の生活においては、食料資源や運搬の手段として重要な役割を果たしています。

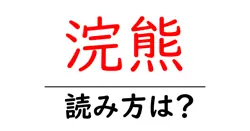

前の記事: « 馬鹿貝の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 駱駝の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »