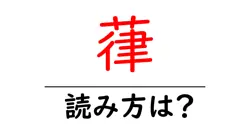

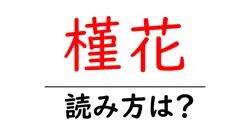

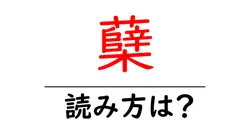

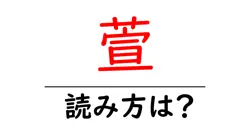

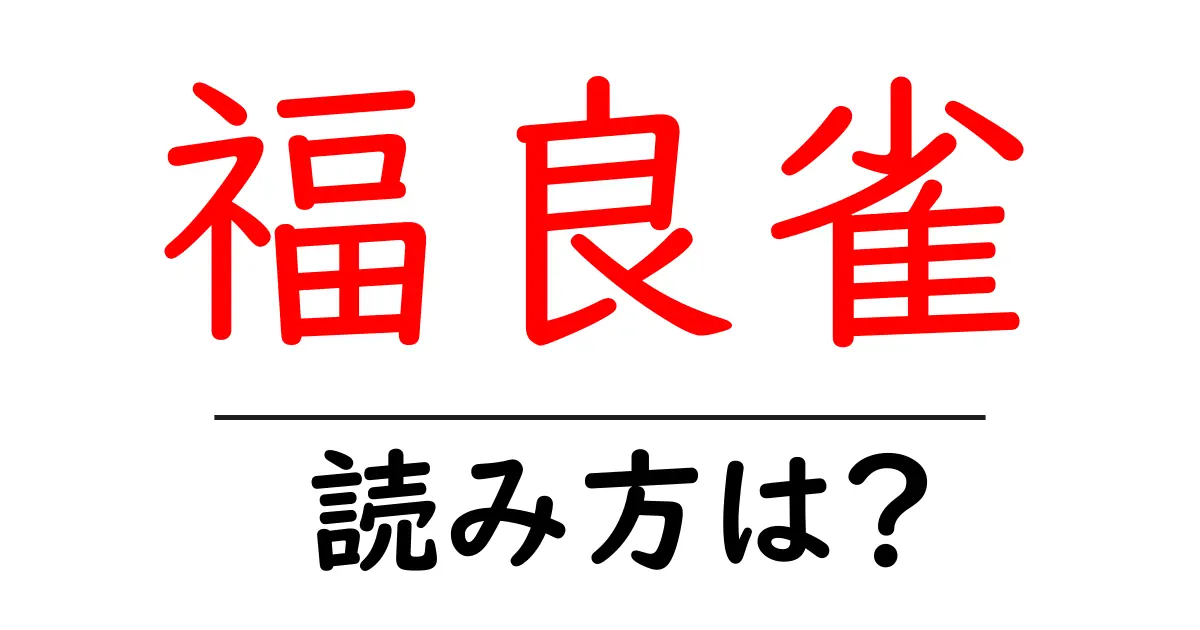

穎割れの読み方

- 穎割れ

- かいわれ

「穎割れ(かいわれ)」という言葉は、主に植物に関連した用語です。この語の読み方は「かいわれ」であり、その成り立ちを理解することで、より深くこの言葉を知ることができます。 まず、「穎」の字ですが、この字は本来、穀物の「かし(穎)」を指し、細長い形の外皮を意味します。一方で「割れ」は、物が分かれることを示します。この二つの漢字が組み合わさることで、「穎割れ」という言葉が形成されているのです。 日本語には、漢字が組み合わさることによって新たな意味を持つ熟語が多く存在します。「穎割れ」の場合、草木に関する専門用語として使用され、生物学や農学の文脈で見ることが多いと言えます。 また、「かいわれ」という読みは、音読みと訓読みが融合した形であり、漢字の音声的要素が強調されています。基本的に、日本語の音読みは中国から伝来した発音に基づいていますが、「かいわれ」においては、日本語独自の響きが感じられます。これは、日本語の進化の過程を示しており、漢字を取り入れた時代背景やその時代の音韻律が反映されています。 したがって、「穎割れ(かいわれ)」は、漢字の意味や組み合わせが重要であり、その読み方もそこから派生してきたものだと理解できます。このように、日本語の読み方を考えると、言葉の成り立ちや背景に触れることができ、より豊かな言語理解が得られます。

穎割れ(かいわれ)とは、主に植物の種子や果実に見られる現象で、種子が発芽する際や果実が成熟する過程で、表面の膜が割れることを指します。特に穎(えい)とは穀物の外皮や殻を指し、これが割れることによって中の胚や種子が現れることが「穎割れ」と呼ばれます。この現象は、特に麦や稲などの穀物の成長過程において重要です。穎割れが起こることで、植物はより効果的に発芽し、栄養を吸収するための成長が促されます。また、生物学や農業においても種子の発芽率や成長に影響を与える重要な要素となっています。

前の記事: « 稷の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 穴子の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »