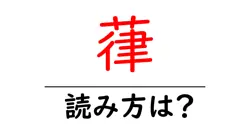

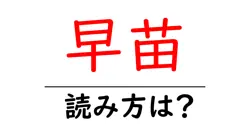

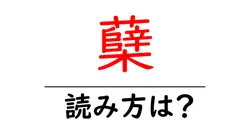

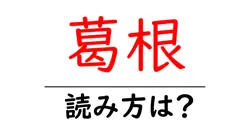

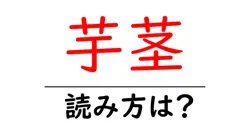

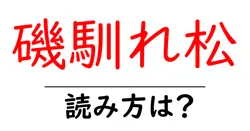

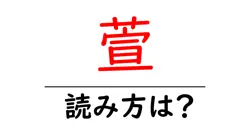

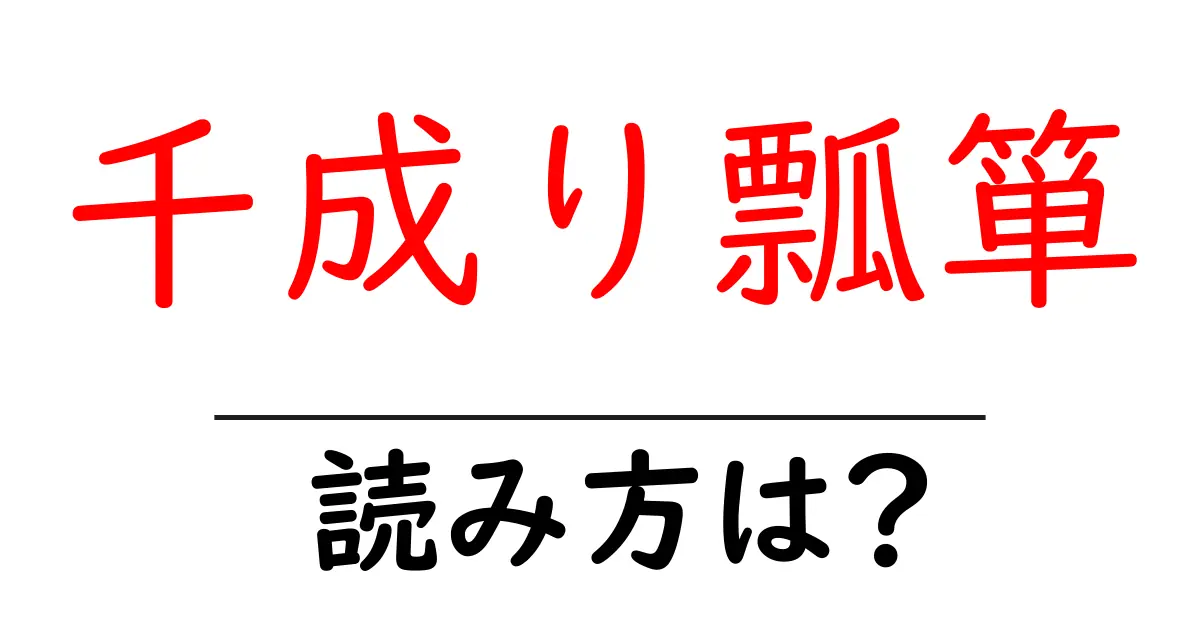

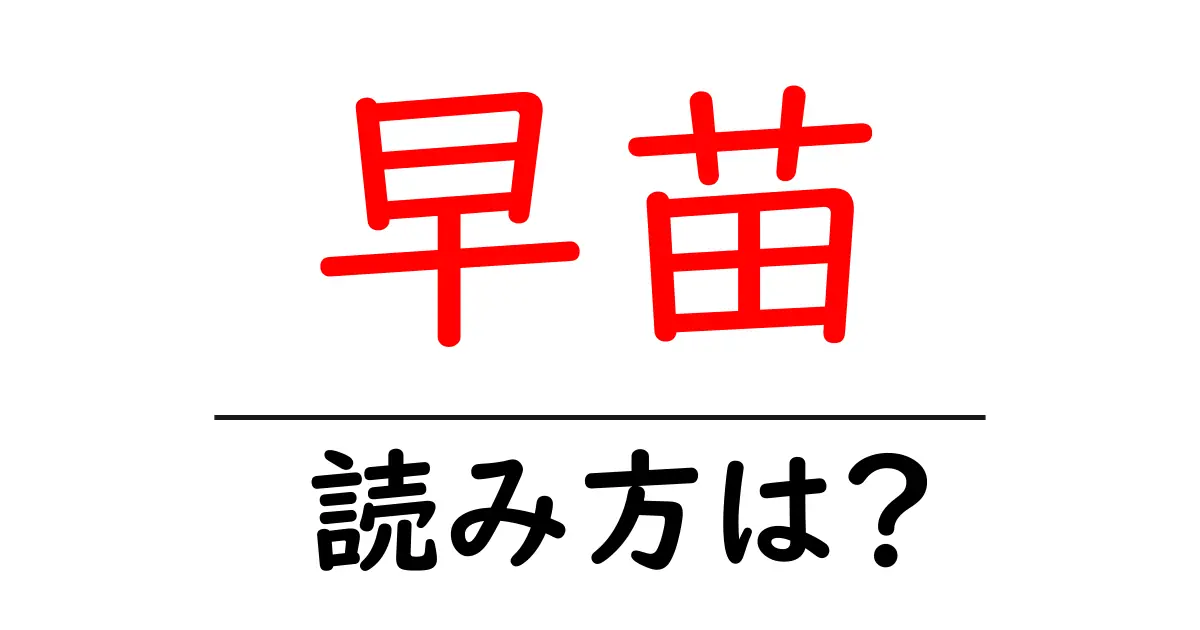

早苗の読み方

- 早苗

- さなえ

「早苗(さなえ)」という言葉の読み方について詳しく解説いたします。 「早苗」は、日本語の漢字から成り立っており、それぞれの漢字の意味と読み方が重要です。まず最初の漢字「早」は、一般的に「早い(はやい)」や「早朝(そうちょう)」などのように、時間的に早い様子を表します。この字は音読みでは「ソウ」または「サ」、訓読みでは「はや・い」にあたります。次に「苗」は、主に植物の若いものや、成長の初期段階を示す言葉です。この漢字は音読みで「ビョウ」や「ミョウ」、訓読みでは「なえ」、「なわ」と読みます。 「早苗」はここで特に「早い苗」を意味します。日本の稲作文化において、「早苗」は稲などの若い苗を指す言葉として特に重要です。そして、「早苗」の読み方「さなえ」は、主に「早」の訓読み「さ」と「苗」の訓読み「なえ」を組み合わせた形で、音としては「さなえ」となります。 このように、言葉の成り立ちを理解することで、漢字の持つ意味や音がどのように結びついているかを把握することができ、より深く言葉に親しむことができます。

「早苗(さなえ)」は、日本語で「早苗」と書かれる言葉で、主に稲の若い苗を指します。稲作において、早苗は田んぼに植えられる前の状態の苗のことを指し、通常、春の初めに栽培されることが多いです。この時期の穀物は、成長が早く、品質が良いとされ、農作業の重要な一環となっています。また、「早苗」という言葉には、豊作や繁栄を願う意味も含まれており、多くの地域で田植えの時期には早苗を使った祭りや行事が行われることもあります。そのため、早苗は日本の農文化や風習に深く根ざした重要な存在です。

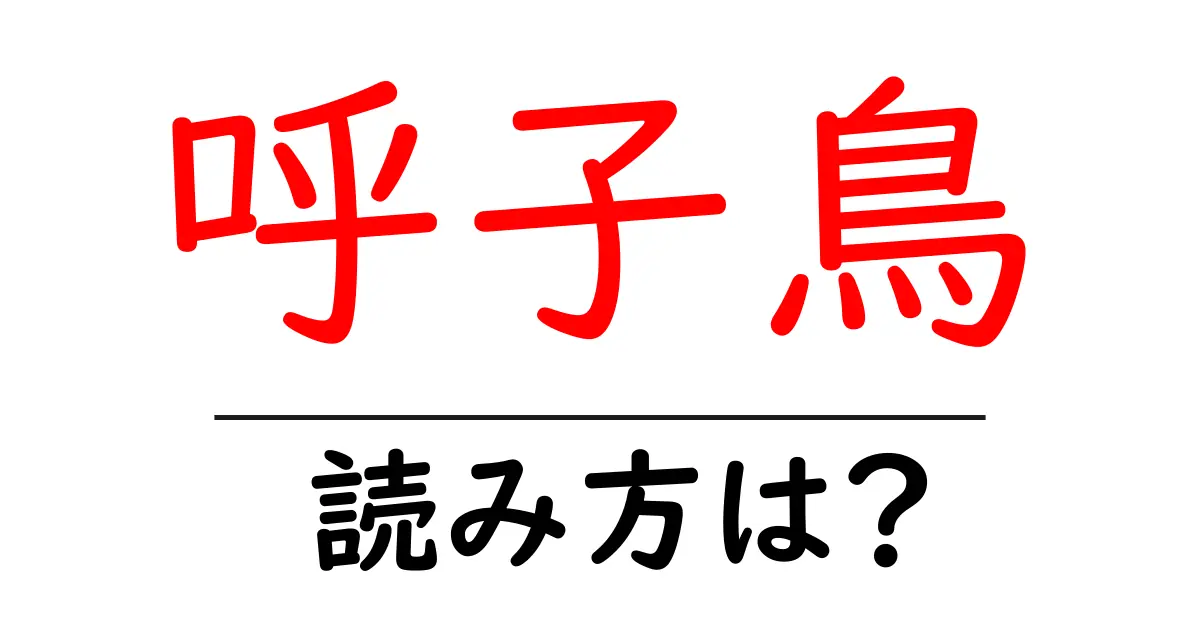

前の記事: « 日雀の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 昆布の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »