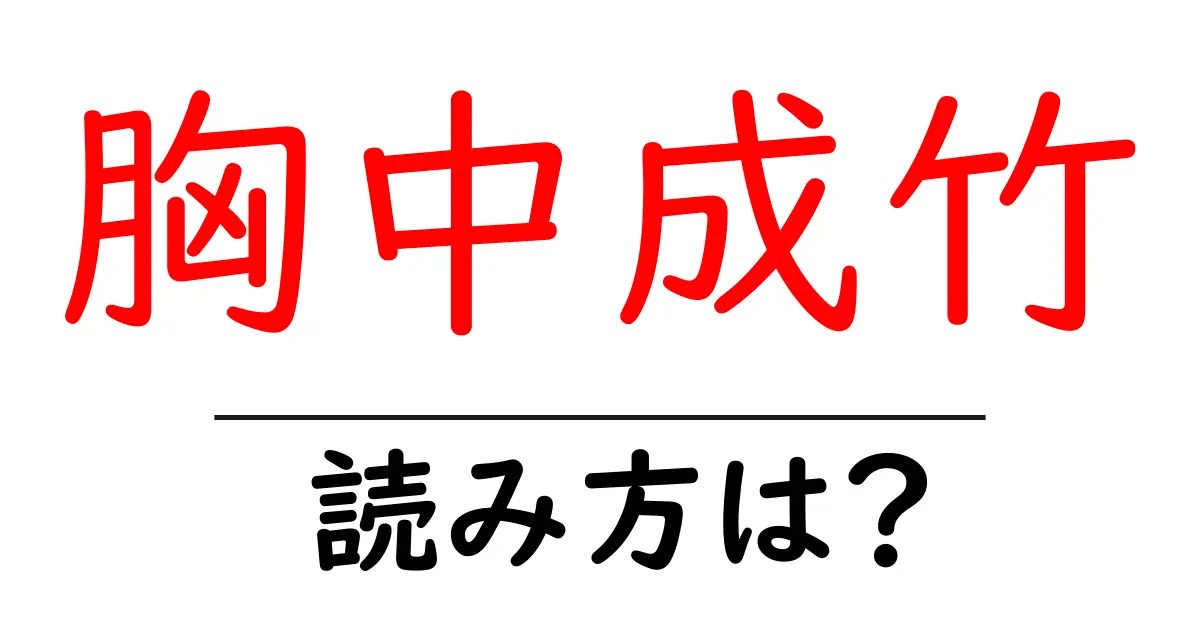

胸中成竹の読み方

- 胸中成竹

- きょうちゅうのせいちく

「胸中成竹(きょうちゅうせいちく)」という四字熟語は、日本語において特定の読み方が存在します。 まず、最初の部分「胸中(きょうちゅう)」の読み方について解説します。「胸」は「むね」とも読みますが、ここでは「きょう」という読み方が使われています。この「胸中」は心の中、すなわち内心や心の状態を指します。 次に「成竹(せいちく)」の部分です。「成」は「なる」と読むこともできますが、ここでは「せい」と読まれています。「竹」はそのまま「ちく」と読みます。この「成竹」は、竹がすくすくと成長する様子から、物事がうまく進展する意味を持っています。 このように、四字熟語全体の読み方を考えると、「きょうちゅうせいちく」という独自の音の組み合わせが形成されます。日本語の四字熟語は漢字の読み方のバリエーションが多く、そのため文脈によって異なる読み方が生まれることがあります。こうした読みの特徴は、漢字の意味や文化的背景と密接に関係しています。 「胸中成竹」を正しく理解し読むことで、より深い意味合いやニュアンスを感じ取ることができるでしょう。

「胸中成竹(きょうちゅうのせいちく)」は、心の中で既に物事の構想ができている様子を表す四字熟語です。この言葉は、竹を描く際に、心の中でその姿を思い描くことに由来しています。つまり、何かをする前にその全体像や計画が明確に頭の中にあり、実行に移す準備が整っている状態を指します。この表現は、特に創作活動や計画立案の際に、事前にしっかりと考えやイメージを持っていることの重要性を強調するために使われます。したがって、「胸中成竹」は、思考が整理され、目的を持って行動することの大切さを示す言葉とも言えます。

- 彼はプレゼンテーションをする前に、胸中成竹の状態でスライドを準備していた。

- 問題の解決策を考える際、彼女は胸中成竹の状態でアイデアを練り上げていた。

- 心中有竹:心の中にすでに構想や計画があること。

- 牽強付会:筋道を無視して、自分の主張に都合よく解釈することも、準備が整っている場合に使われることがある。

- 有備無患:備えがあれば、患いがないという意の熟語で、計画的に行動している状態。

前の記事: « 規矩準縄の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 遊生夢死の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »