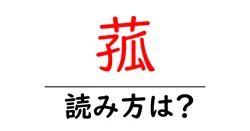

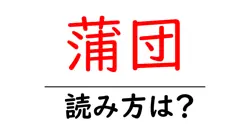

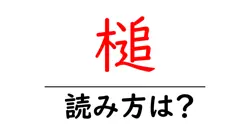

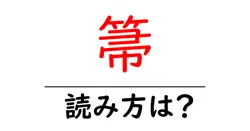

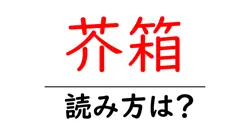

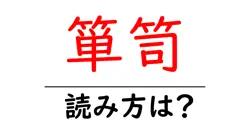

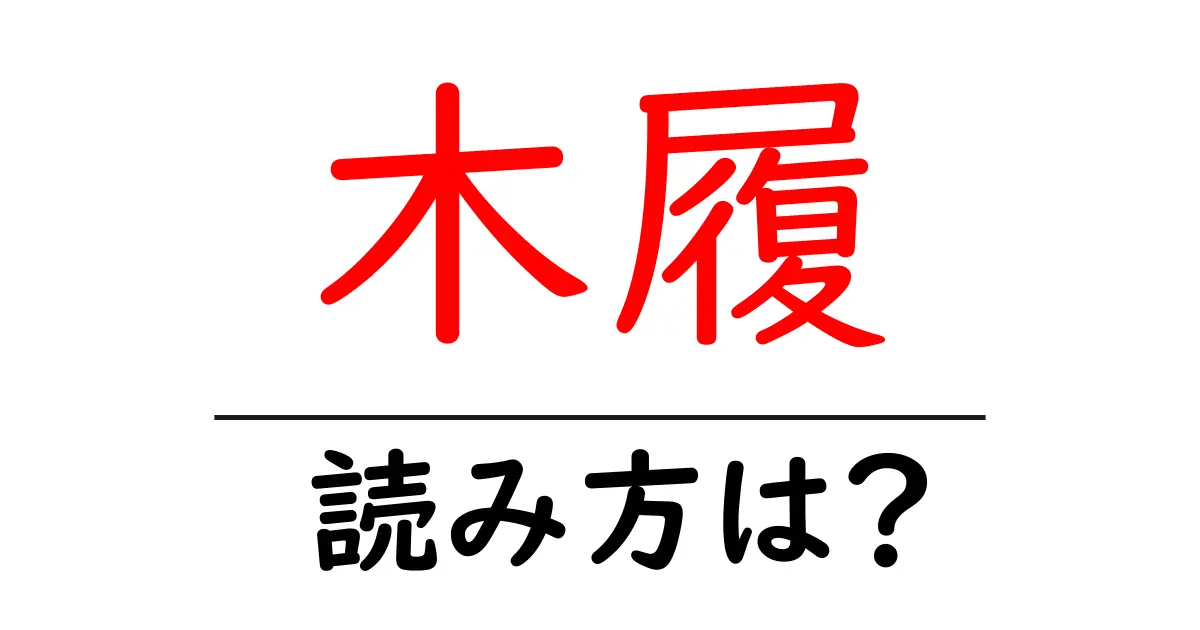

木履の読み方

- 木履

- ぽっくり

「木履(ぽっくり)」という言葉は、木製の履物を指す言葉で、明確な読み方は「ぽっくり」です。ここで、「木履」の二つの漢字に分けて考察してみましょう。 まず「木」は、そのまま「き」と読みますが、ここでは「木製の」といった意味合いで使用されています。次に「履」は、一般的に「はきも」と読むこともありますが、「履物」の意味を表す際には「はきもの」と音読されることが多いです。しかし、「木履」自体は特定の履物を指すため、より口語的な読みの「ぽっくり」が用いられています。 「ぽっくり」自体の成り立ちは、伝統的な日本の木製の草鞋や下駄などの形式、すなわち厚みがあり、地面や草履などと接触する部分が高いことから、感覚的に音の響きや姿勢から来ていると言われています。足を上げる際に「ぽこぽこ」という響きが思い起こされるため、このような音を模した語が使われるようになったとされています。したがって、言葉としての「ぽっくり」は、音感と視覚的イメージの融合から生まれたユニークな読み方なのです。

木履(ぽっくり)とは、日本の伝統的な履物の一つで、主に木材で作られた下駄のような風合いを持つ履物です。ぽっくりは通常、厚い木の板の上に足を乗せる形状をしており、その下に脚の部分がついています。このような構造により、背が高くなり、歩いたり走ったりする際にユーモラスな音を立てることが特徴です。 ぽっくりは、元々は子供たちが遊び道具として使うことが多く、両足を一定の高さに保ちながら歩くことでバランス感覚を養うのに役立ちます。また、江戸時代などには、少し背を高くして、身を高く見せたいという願望からも人気がありました。 現在では、伝統的な祭りやイベントでの装飾品として使われることもあります。その独特の形状と音から、地域の文化や伝統を感じることができる魅力的な履物です。

前の記事: « 木五倍子の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 木耳の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »