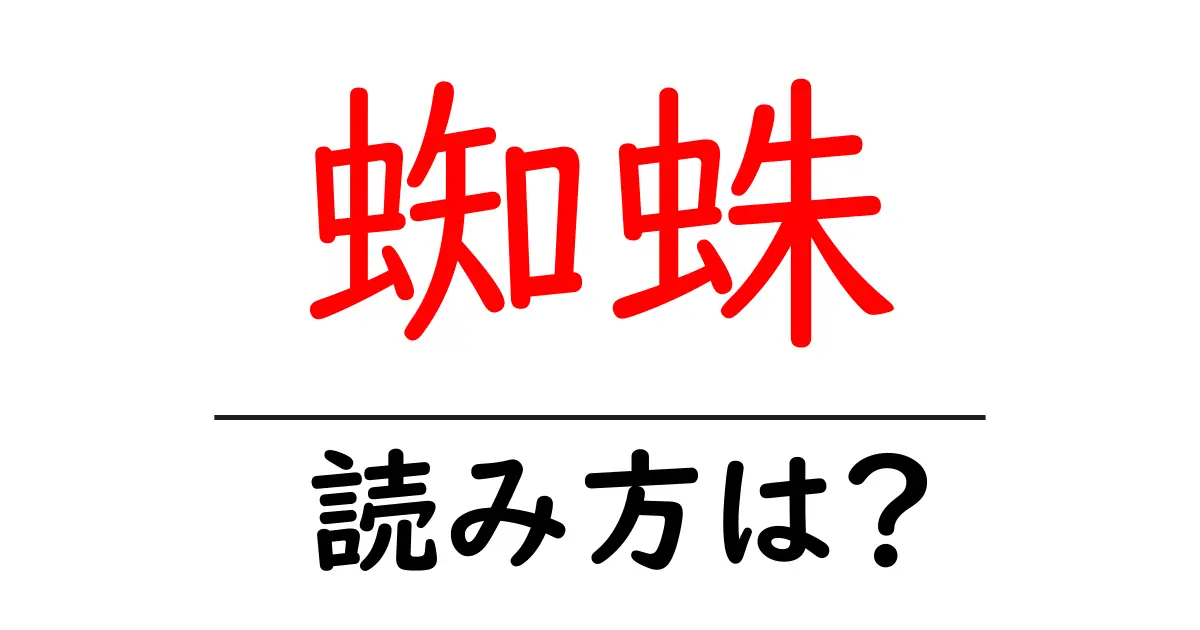

蜘蛛の読み方

- 蜘蛛

- くも

「蜘蛛(くも)」という言葉は、日本語で「蜘蛛」と書きます。漢字の「蜘蛛」は、部首である「虫」偏(むしへん)を持っており、これは生物に関係することを示しています。「蜘蛛」という漢字は、中国語の「蜘」(zhī)と「蝕」(shí)を組み合わせたものです。「蜘」の部分が「虫」偏と「支」から成り、ここの「虫」は、虫や昆虫を指す部首です。「蝕」は、何かを掻いたりすることを指す意味ですが、ここでは直接的には使われていません。日本では「蜘蛛」と言った場合、大抵はクモの一種を指すことが一般的なのですが、日本語の読み方としては「くも」という音が当てられています。 また、「くも」という発音は、元々は古い日本語の音に由来していると考えられており、そのルーツは複数の言語に関連していますが、現代では「虫・クモ」という生物を指す固有の読みとして確立しています。特にこの言葉は日常生活の中でもよく使われるため、ほとんどの人が即座に「くも」と読むことができるでしょう。

蜘蛛(くも)は、無脊椎動物の一種で、クモ亜門に属する生物の総称です。世界中に約4万種以上が存在し、様々な環境に適応して暮らしています。主に8本の脚を持ち、体は頭胸部と腹部に分かれています。多くの蜘蛛は肉食性で、昆虫や他の小動物を捕まえて食べます。彼らは巧妙な巣を作り、特に糸を使った網を張ることが知られています。蜘蛛の糸は非常に強靭で、軽量でありながら高い引っ張り強度を持っています。これにより、獲物を捕らえるだけでなく、自身の移動手段としても利用されます。さらに、蜘蛛は生態系において重要な役割を果たし、虫の数をコントロールすることでバランスを保つ手助けをしています。見た目には不気味に感じられることもありますが、蜘蛛は害虫を減らすために非常に重要な存在です。

前の記事: « 蜉蝣の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 蜜柑の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »