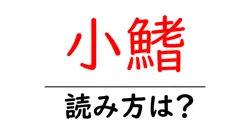

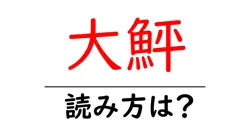

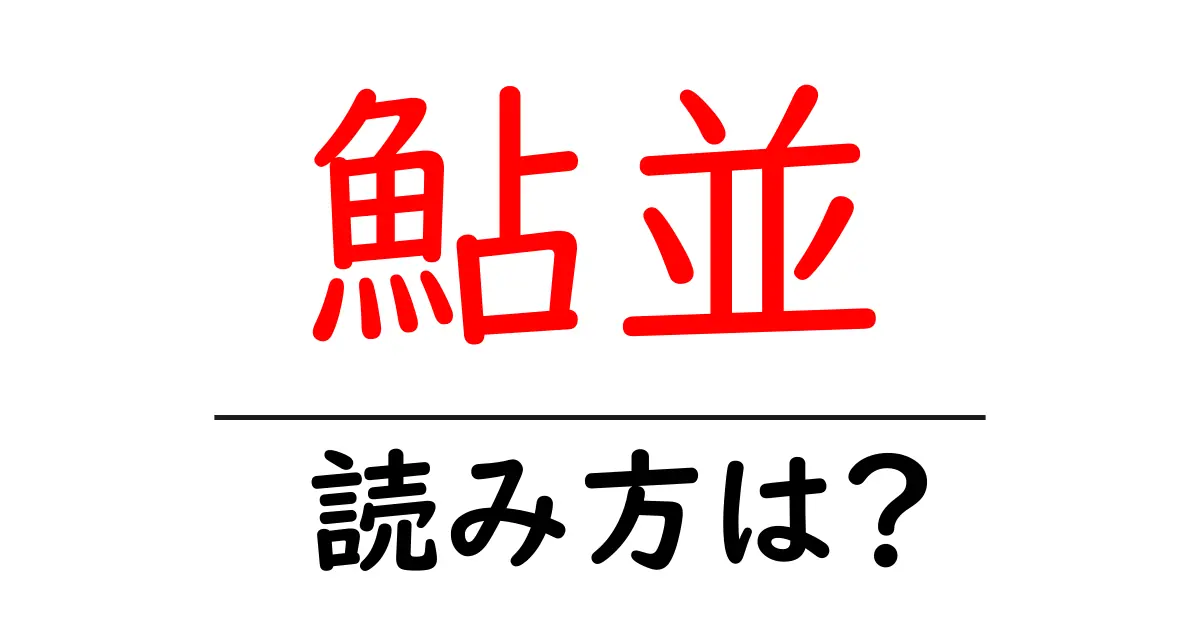

鮎並の読み方

- 鮎並

- あいなめ

「鮎並(あいなめ)」という言葉の読み方について解説いたします。まず、漢字の部分に注目してみましょう。「鮎」は「アユ」とも読まれ、日本で一般的に見られる淡水魚の一種です。この魚が名前に使われているため、魚に関連する用語であることがわかります。次に「並」は「なみ」とも読まれ、何かと並ぶ、または同類の意を表します。この漢字の意味が、特定の魚類が同じグループに属していることを暗示している可能性があります。したがって、「鮎並」の読み方「あいなめ」は、漢字の分解からは直接的に推測しにくいですが、魚類の名前を構成する上での特定の意味や用法が含まれていると考えられます。また、「あいなめ」という音の響きに由来する独特の音価も、日本語における魚類の種類を表す際に重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

「鮎並(あいなめ)」は、主に川に生息する淡水魚の一種で、特に日本の清流に多く見られます。この魚は、体が細長く、皮膚が滑らかで、鮮やかな色合いを持つことが特徴です。一般的に、鮎並は清らかな水域を好み、栄養豊かな水草を食べて成長します。 この魚はおいしい食材としても知られており、特に日本の郷土料理では、焼き物や煮物として楽しまれています。また、鮎並はその甘みのある身が評価されており、季節の移り変わりと共に漁獲されることが多く、食卓に彩りを添えます。料理に使う際には、鮮度が重要で、特に捕れたてのものは絶品とされることが多いです。さらに、鮎並は生息地の水質が良好であることを示す指標魚ともされています。 このように、鮎並は自然環境の健全さを表す重要な存在でありつつ、食文化においても重要な役割を果たしている魚です。

前の記事: « 鮎の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 鮎魚女の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »