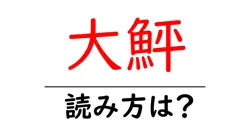

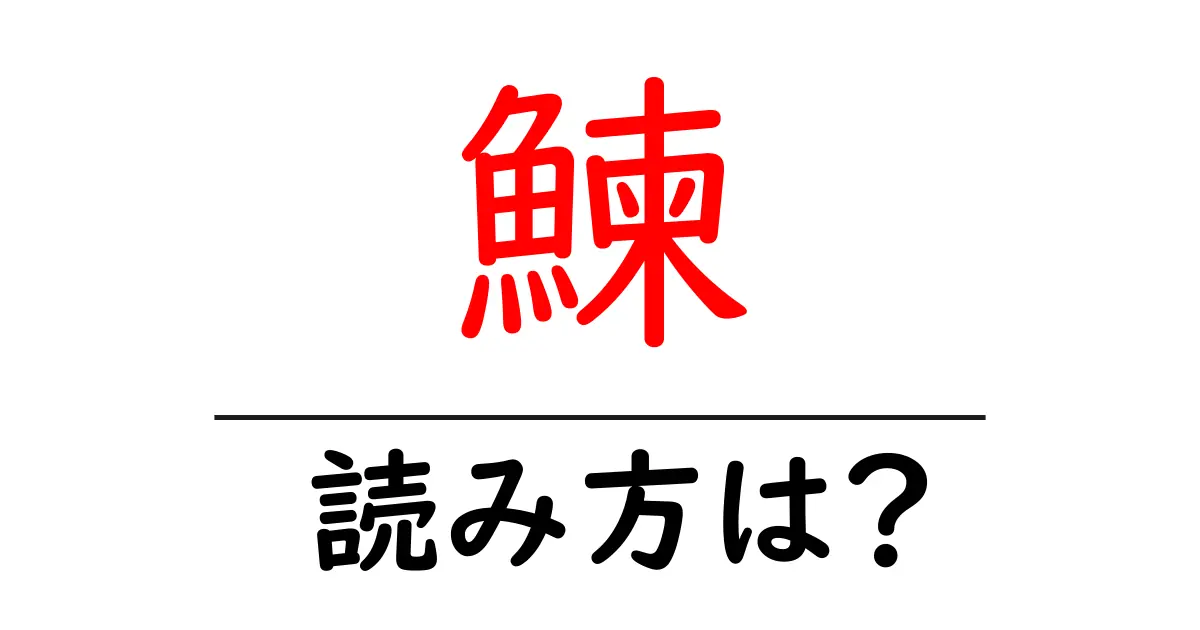

鰊の読み方

- 鰊

- にしん

「鰊(にしん)」という言葉の読み方について解説いたします。「鰊」は漢字で表記される魚の一種で、特に北海道などでよく捕れることで知られています。読み方の「にしん」は、古語に由来するものと考えられています。 「鰊」という漢字の音読みは「シン」で、訓読みは特にありませんが、魚に関する語としては「にしん」という熟語が使われます。この読みの由来は諸説あり、例えば、「に」は「魚」を表す接頭語「魚(うお)」の変化形であるとの説や、地方によっては「にしん」が特定の魚を指していることからその固有名詞的な読みとなったとも言われています。 また、音の響きや発音に関しても、この「にしん」は一般的に平坦なリズムを持つ言葉で、日本語の中でも親しみやすい響きを持っています。 このように、「鰊(にしん)」の読みは歴史的な背景とともに、特定の地域での生活文化と密接に関わっていることがわかります。

鰊(にしん)は、主に北太平洋や北極海に生息する魚の一種で、特に日本では重要な魚の一つとされています。体長はおおよそ30センチから50センチほどで、特徴的な青緑色の背中と銀色の腹部を持っています。鰊は沿岸の冷たい海域を好み、春になると産卵のために沿岸に移動します。 歴史的に見ると、鰊は日本の文化や食生活に深く根ざしており、干物や酢漬け、または煮物などさまざまな料理に利用されています。特に、北海道では「にしんそば」など地元料理に使われることが多く、鰊を使った料理は多様性があります。また、栄養価も高く、オメガ3脂肪酸やビタミンDが豊富で、健康にも良いとされています。 ただし、近年では漁獲量が減少しており、持続可能な漁業が求められる中で、鰊の保存と利用法が重要なテーマとなっています。

前の記事: « 鰉の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 鰐の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »