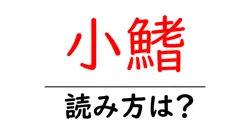

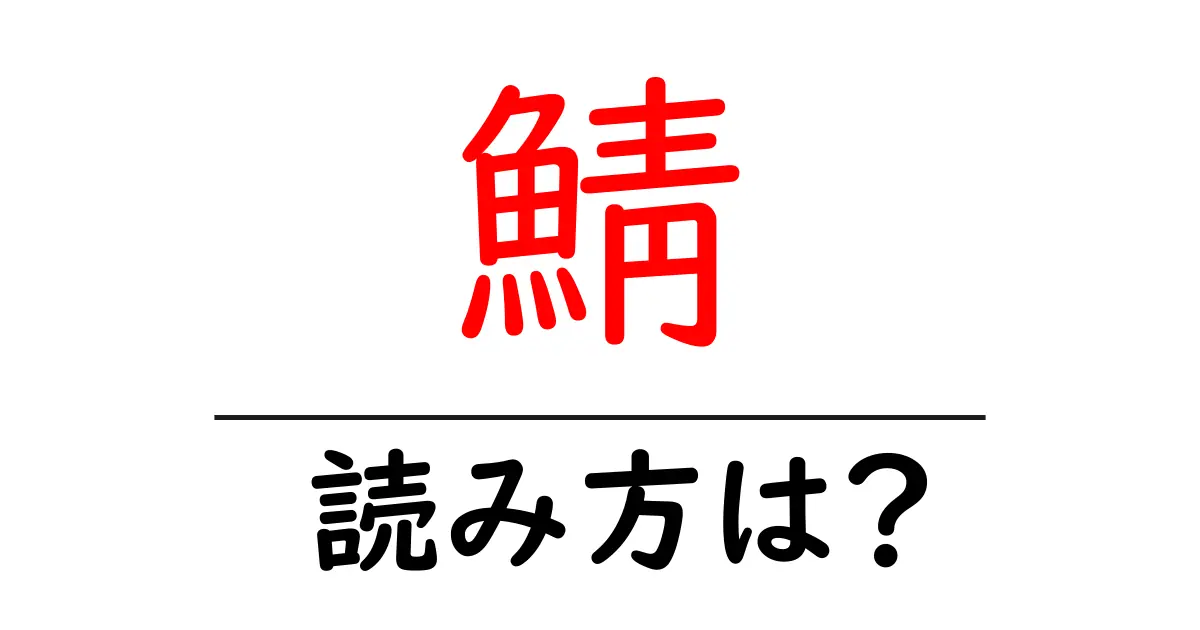

鯖の読み方

- 鯖

- さば

鯖の読み方解説

「鯖(さば)」は、日本語における魚の一種を指す言葉で、特に食用として広く親しまれています。読み方の「さば」は、古代日本語からの派生であり、類似の魚に関する他の表現と密接に関連しています。\n\n「鯖」という漢字は、魚の部首「魚(うお)」と、特定の魚種を表す「鯖」の音読みが組み合わさっています。この音読みの「サ」は、もともとは中国の漢音に由来する言葉で、日本に伝わった際に「ば」の音が付随したとされています。\n\nこのような言葉の成り立ちを考えると、「鯖(さば)」は日本語において魚類の中で特定の存在を持つことを示しており、その音の響きもどことなく雰囲気や味わいを反映しているように感じられます。一般的には「さば」という読みは日本の食文化とも深く結びついています。

鯖の意味を解説

鯖(さば)は、海水魚の一種で、主に温帯や亜寒帯の海に生息しています。体形は細長く、腹部は平らで、特徴的な青い背中と銀色の側面を持っています。鯖は栄養価が高く、特にオメガ-3脂肪酸やタンパク質が豊富で、健康に良いとされています。日本では、鯖は刺身や焼き魚、煮魚などさまざまな料理に利用され、特に「鯖寿司」や「鯖の味噌煮」などが有名です。また、保存が効くように、鯖を塩漬けにしたり、缶詰にしたりする文化もあります。一般的に、鯖は季節ごとの味わいが異なり、特に脂がのった秋に捕れる鯖は「秋鯖」として高く評価されています。

前の記事: « 鯔の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 鯛の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »