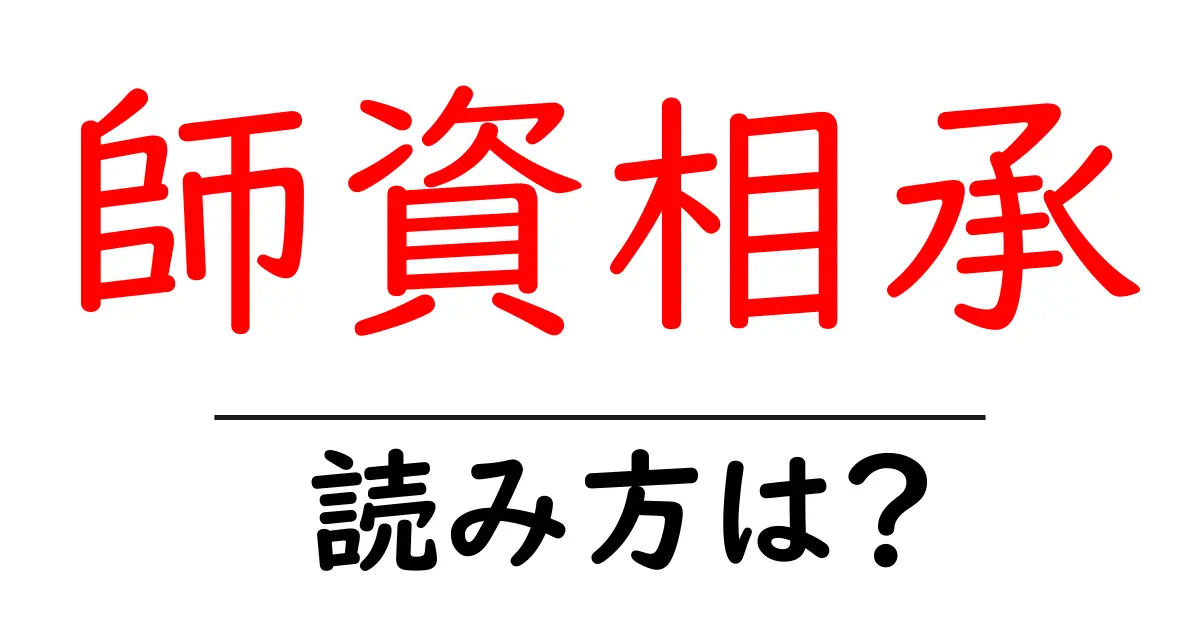

師資相承の読み方

- 師資相承

- ししそうじょう

「師資相承(ししそうじょう)」という四字熟語は、二つの主要な部分から成り立っています。「師」と「資」、そして「相承」という言葉があります。 まず、「師(し)」は「師匠」や「教師」の意味で、指導者や学ぶべき存在を指します。一方で、「資(し)」は「資質」や「資源」のように、物の本質や性質を指すことが多い言葉です。ここでは「資」を通して、知識や技術の継承を意味します。 次に「相承(そうじょう)」に注目しましょう。「相」は相互に、または互いにという意味を持ち、「承」は受け継ぐ、引き継ぐという意味があります。つまり、「相承」で言うと、お互いが知識や技芸を受け継ぎ合う様子を表しています。 したがって、「師資相承」を読む際は、「ししそうじょう」と一気に繋げて発音しますが、それぞれの部分の音がつながっていることに注意が必要です。この言葉をスムーズに発音するためには、各部を明確に意識しながら、流れるように「し」「し」「そう」「じょう」と発音することが大切です。特に「相」(そう)と「承」(じょう)は、隣接していてもすんなりと続けることができる音の流れです。 このように「師資相承」は、単なる読み方だけでなく、言葉の構成から来る音声の工夫がお互いの関係性を反映していることが分かります。

「師資相承(ししそうじょう)」は、文字通り「師」と「資」が相互に承継することを意味します。「師」は教える側、つまり先生や指導者を指し、「資」は教えを受ける側、つまり生徒や弟子を指します。この四字熟語は、教えを受け継ぐ重要性を強調しており、特に伝統や学問、美術、武道などの分野において、師匠と弟子の関係がどれほど大切であるかを示しています。具体的には、師匠から教えられた知識や技術を弟子が受け継ぎ、さらに次の世代へと伝えていくことが理想とされます。師資相承は、知識や文化を継承するための大切な行為であり、学問や芸術の深化に寄与します。

- ある大学では、優れた教授が学生に知識を授けることで、師資相承の精神が引き継がれています。

- 伝統的な武道の稽古では、師資相承が重要視され、代々の技術が受け継がれています。

- 代々相伝:代々の世代によって受け継がれること。

- 継承:伝統や文化、技術などが受け継がれること。

- 師弟相伝:師匠と弟子が互いに教え合い、技術や知識が受け継がれること。

前の記事: « 已己巳己の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 延年益寿の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »