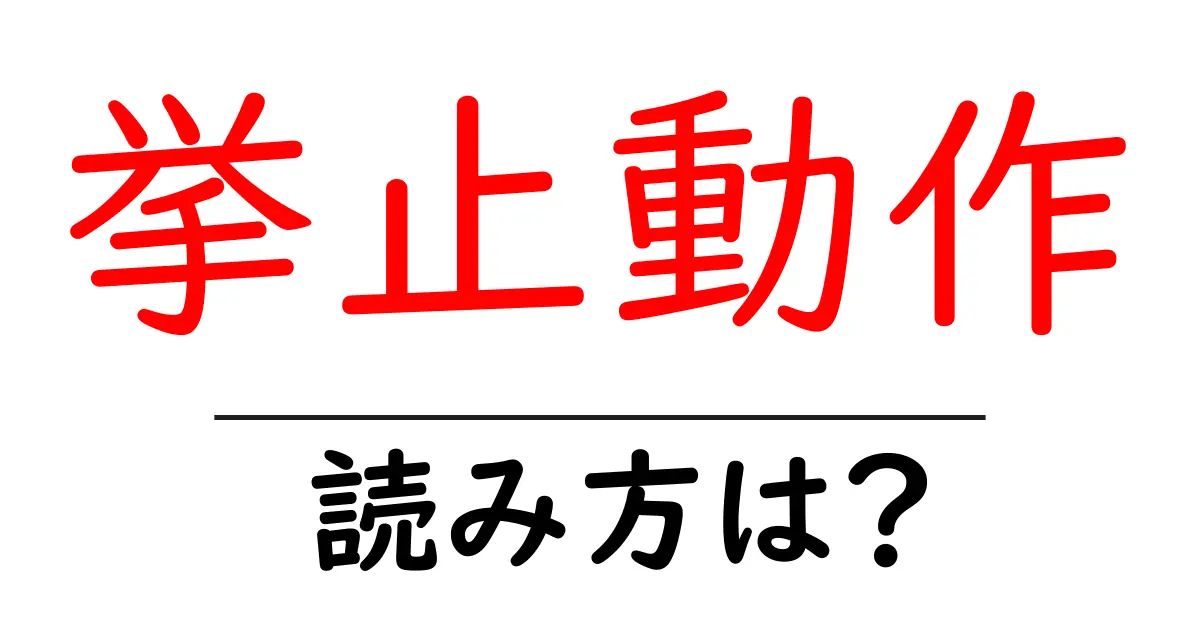

挙止動作の読み方

- 挙止動作

- きょしどうさ

「挙止動作(きょしどうさ)」という言葉は、4つの漢字から成り立っています。まず、それぞれの漢字の読み方を見ていきましょう。 1. **挙(きょ)**: この字は「挙げる」という動詞を元にしています。「挙げる」というのは、何かを持ち上げる・引き上げるという意味があります。ここでは、物理的に手を挙げることだけでなく、象徴的に何かを示す行動を指します。 2. **止(し)**: この漢字は「止まる」や「止める」という意味を持つ動詞の基本形です。「止」とは、動作を一時的に停止することを示す字です。この場合、何かを一時的に止める、もしくは中断する意図を持ちます。 3. **動(どう)**: 「動く」や「動かす」という意味を持つ漢字です。ここでは、行動を起こすことを指しています。「動」とは、何かが動き出す、または移動する様子を表します。 4. **作(さ)**: 「作る」という意味に関連する漢字で、行動や動作を形成することを指します。言語的には「作る」という行為を示しています。ここでの「作」は、何かを実行する過程や状態を表現する際に使われています。 これらの漢字が組み合わさることによって、「挙止動作」という言葉は、行動の取り方や動き方を示すものとなります。読み方の「きょしどうさ」は、音読みが用いられており、これは日本語における漢字の統一した読み方の一つです。ことわざや成語として使用されるため、四字熟語特有の厳格さと意味の凝縮が感じられます。 全体として、四字熟語である「挙止動作」は、具体的に行動の有り様や動作を表現する日本語の一部として、その音の響きと漢字の意味が密接に結びついています。

「挙止動作(きょしどうさ)」とは、行動や動きに関する言葉で、特に身振りや手振りなどの動作を指します。この四字熟語は、挙(あげる・あげること)と止(とまる・止まること)、動(うごく・動くこと)、作(つくる・作ること)という四つの漢字から成り立っており、個人の行動や反応、またその姿勢や態度について述べられることが多いです。 この言葉は、相手とのコミュニケーションにおいて非常に重要で、特に非言語的な情報を表現する際に用いられます。例えば、ある状況において挙(あげ)る動きと止(とめ)る動き、そして動(うごかす)く動作は、思考や感情を伝える手段として非常に効果的です。したがって、挙止動作はただの身体的な動き以上のものを意味し、心理や感情の表現にも深く関わっています。

- 挙止動作は、プレゼンテーションの際に注意深く行動することが求められます。

- 彼の挙止動作はとても洗練されており、見る者に良い印象を与えます。

- 言行一致:言葉と行動が一致していること。

- 所作行動:行動や振る舞いといった意味。

- 立ち居振る舞い:立つことや動くこと、行動全般を指す。

前の記事: « 指差喚呼の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 換骨奪胎の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »