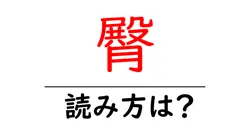

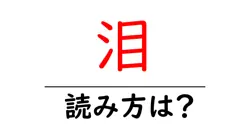

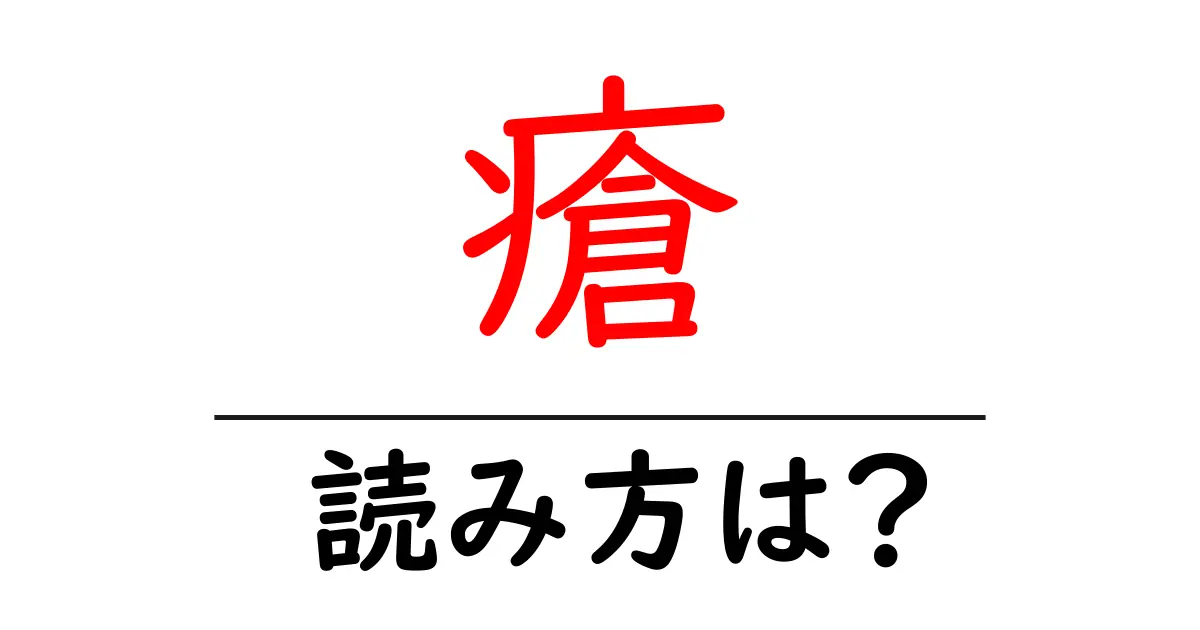

瘡の読み方

- 瘡

- くさ

「瘡(くさ)」という言葉は、日本語において特定の状態を指す言葉ですが、その読み方や成り立ちについて詳しく解説します。 まず、「瘡」という漢字の音読みは「ソウ」ですが、訓読みとして「くさ」という読み方も存在します。この読み方は、主に皮膚または身体に関する病状、すなわち「傷」や「病」を指す際に用いられます。日本語において、漢字は複数の読み方を持つことが一般的であり、「瘡」もその一例です。 「瘡」という漢字は、左側が「肉偏(にくへん)」で、身体に関連することが示唆されています。右側の「創」は元々「作る」という意味を持ちますが、ここでは「傷」や「傷口」を指していると考えられます。このように、「瘡」という字は、人の肉(身体)に生じる傷や病気を表しています。 訓読みの「くさ」は、古い日本語からの影響も受けているため、この漢字が持つ意味や役割を表現するために選ばれました。身体に関連する言葉や、古典文学、民間医学などで使われることが多いです。このように、漢字の成り立ちや音訓の変化は、日本語の歴史や文化を反映している重要な要素です。

「瘡(くさ)」は、日本語において主に皮膚にできる病変や傷を指す言葉です。歴史的には、主に感染症や外的な要因によって皮膚にできる膿んだり赤くなったりする状態を表していました。具体的には、皮膚にできる潰瘍や膿瘍、さらには炎症を伴う傷などを指すことが多いです。現代の医学用語ではあまり使われなくなりましたが、古い文献や漢方の文脈においては依然として見ることがあります。「瘡」という言葉自体が痛みや不快感を伴うものと捉えられることが多いため、歴史的な文脈や文化において重要な役割を持っているといえるでしょう。

前の記事: « 痼りの読み方は?難読語の読みと意味を解説

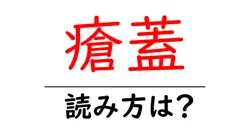

次の記事: 瘡蓋の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »