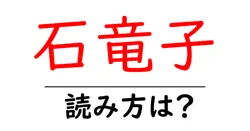

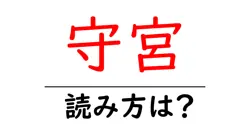

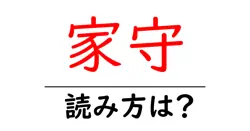

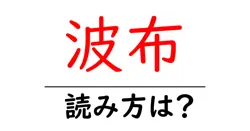

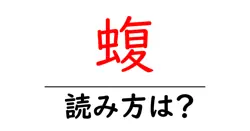

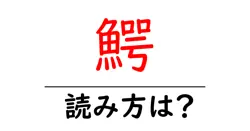

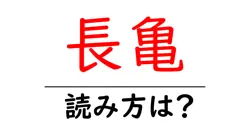

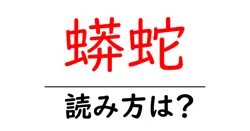

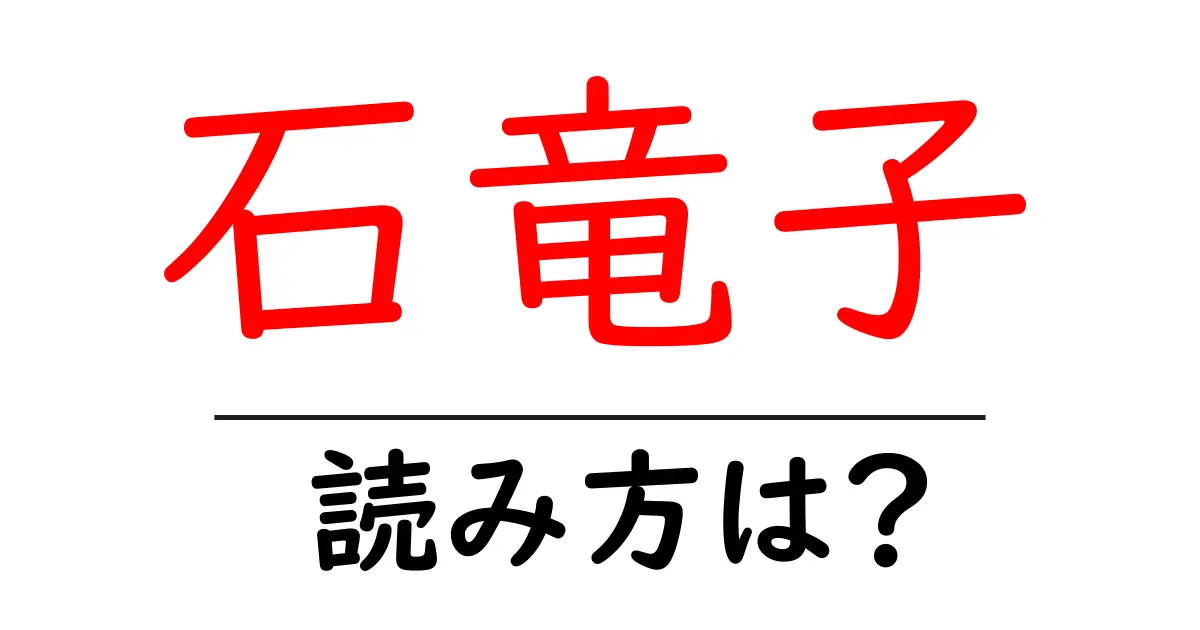

石竜子の読み方

- 石竜子

- とかげ

「石竜子(とかげ)」という言葉について解説します。「石竜子」は漢字で書かれた言葉で、音読みと訓読みが組み合わさっています。まず、漢字の「石」は音読みで「セキ」や「シャク」となりますが、ここでは訓読みの「いし」を用いず、「石」という漢字の意味を直接的に表すことはありません。「竜子」は「竜」という漢字と「子」という漢字で構成されています。「竜」の音読みは「リュウ」ですが、ここでも意味に関連して使用されているわけではなく、主に音を伝える役割を果たしています。さらに「子」は多くの場合、名詞の後ろにつくことでその物を示す役割があり、「竜子」は直訳すると「竜の子」となりますが、ここでは特定の意味合いではなく、「とかげ」という言葉が具体的に何を指すかを表現するためのものです。 「とかげ」という読み方は訓読みで、亜科名の一つとして知られる「トカゲ」のことを指します。このように、漢字の組み合わせから生まれた音の響きと日本語における訓読みが融合し、特有の読み方が形成されているのです。日本語ではこのように、漢字の音読みと訓読みを組み合わせた言葉が多く存在し、それぞれの成り立ちや読み方にも独特の背景があります。

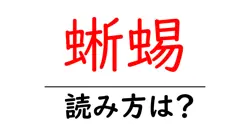

「石竜子(とかげ)」は、爬虫類の一種で、主に小型の爬虫類を指す言葉として使われます。具体的には、トカゲ科に属する生物のことを指すことが多いです。トカゲは平たい体形を持ち、四肢があり、皮膚は鱗で覆われています。特に温かい地域に生息し、昆虫や小動物を捕食します。 日本では、トカゲは一般的に庭や公園などで見られることがあり、日光浴をする姿がよく観察されます。また、トカゲはその特徴的な尾を利用して逃げることができ、捕まると尾を切り離して逃げるという行動を取ることもあります。このため、非常に機敏で環境に適応した生き物として知られています。トカゲには多くの種類が存在し、色や模様、体の大きさもさまざまです。

前の記事: « 石決明の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 石蓴の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »