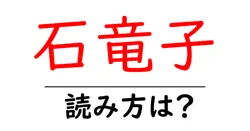

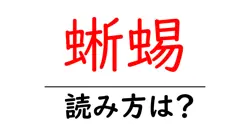

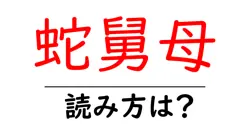

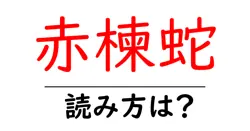

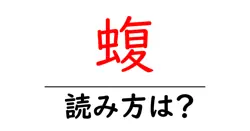

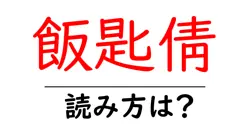

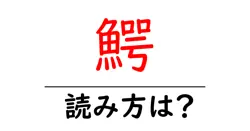

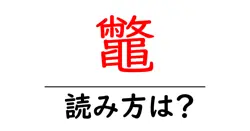

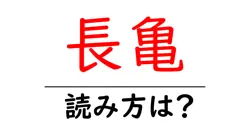

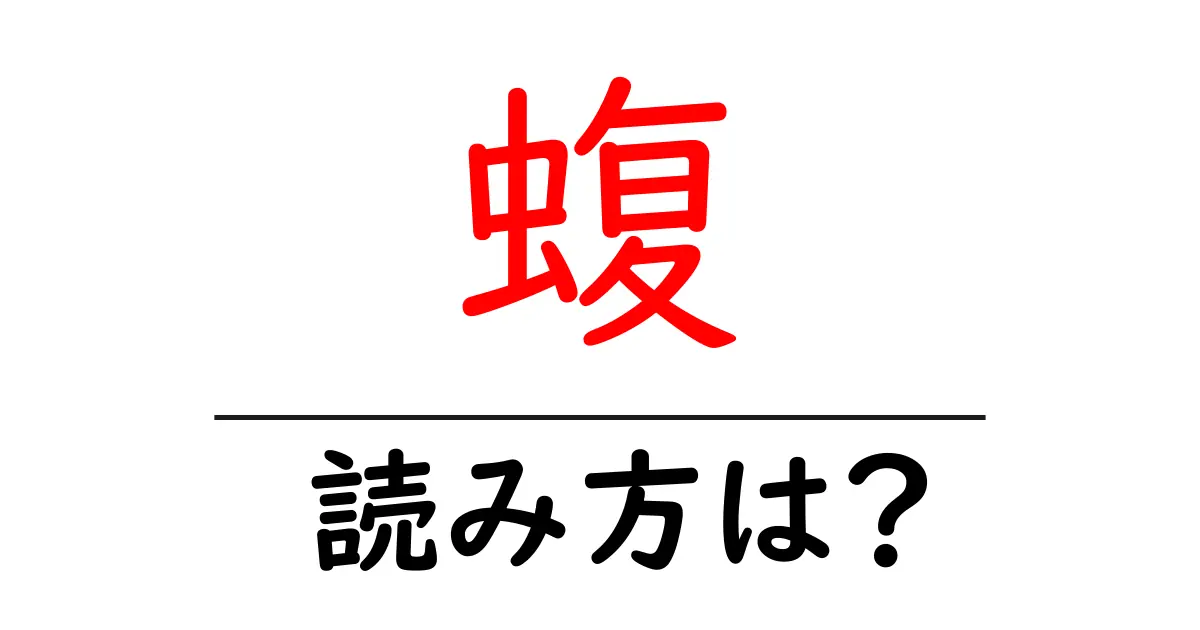

蝮の読み方

- 蝮

- まむし

「蝮(まむし)」という言葉の読み方について解説します。「蝮」という漢字は、部首の「虫(むし)」が示す通り、生き物に関連する漢字です。この漢字は、もともと「蛇」を意味し、特に毒を持つ蛇を指す場合に使われます。読み方は「まむし」となりますが、これは「蝮」の音読みと訓読みが組み合わさった形です。 「まむし」の読み方は、平仮名の「まむし」で表記されることもあり、これは日本語の表記の特徴の一つで、漢字の読みがそのまま音読みに変わる場合に使われます。また、「まむし」は特に日本に生息する毒蛇の一種で、多くの地域でその存在が知られています。 「蝮」の「まむし」は、一部の地域では「まむし」とも呼ばれますが、読み方が異なることもありますので注意が必要です。音韻的には「ま」と「む」の音が連続して続くため、発音しやすい言葉でもあります。 このように「蝮(まむし)」は、漢字の意味や由来とともに、日本の文化や生態にも深く根付いた言葉であることが理解できます。

蝮(まむし)は、主に日本に生息する毒蛇の一種で、体色は茶色や灰色で、黒い帯模様が特徴的です。小型のヘビで、通常は約60cmから80cm程度の長さになります。蝮は主に夜行性で、森林や草地、河川の近くなどに生息しており、非常に身体が細長いです。 このヘビはその名の通り、爬虫類の一種で、特に日本では「毒を持つヘビ」として知られています。蝮の毒は、主に小型の哺乳類や鳥などを捕らえるために使用されますが、農業地域では人や家畜に危害を及ぼすこともあります。 また、蝮は日本の民間信仰や文化の中で特別な役割を持っています。例えば、蝮の皮や肉は伝統的に薬用とされており、地元の人々によって様々な利用方法が考えられています。 このように、蝮は日本の生態系や文化において重要な存在であり、その特徴と生態を理解することで、より深い自然への理解を得ることができます。

前の記事: « 蝨の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 蝶の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »