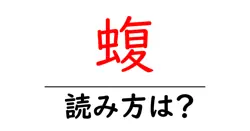

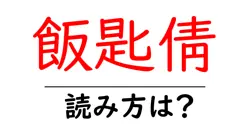

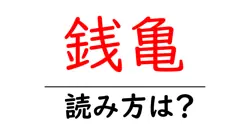

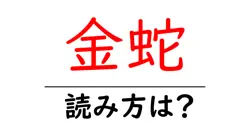

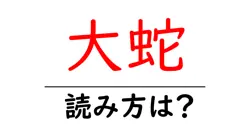

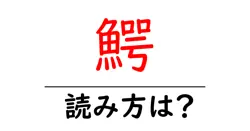

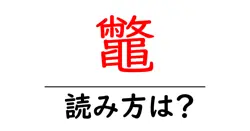

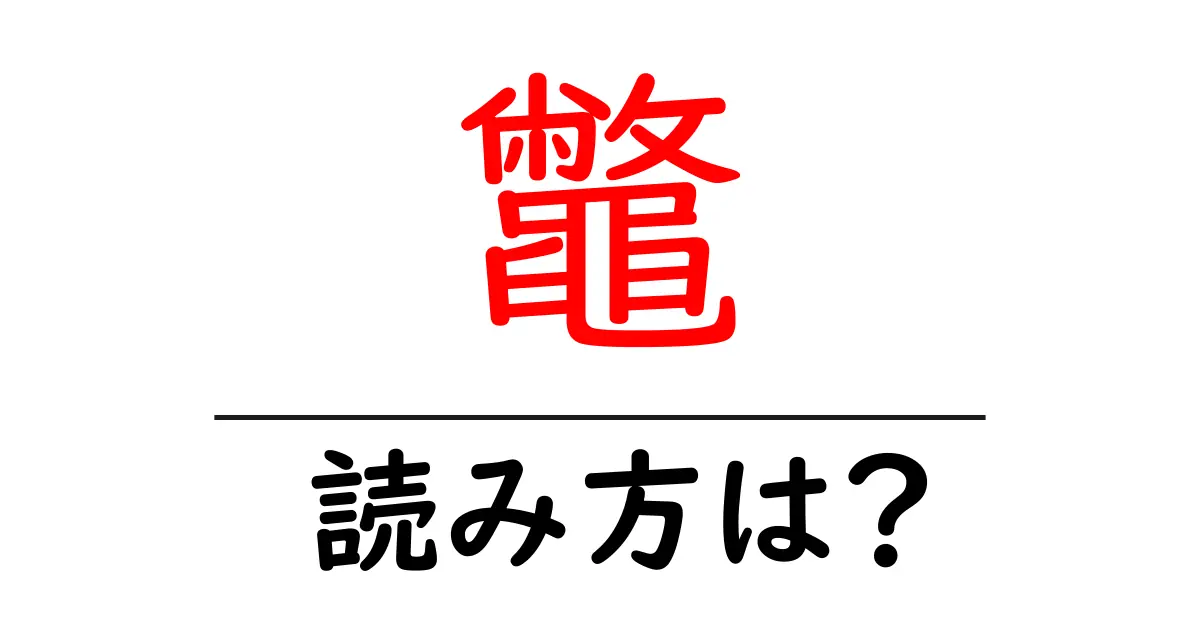

鼈の読み方

- 鼈

- すっぽん

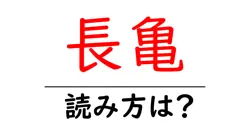

「鼈(すっぽん)」の読み方について詳しく解説いたします。「鼈」という漢字は、中国から伝わった漢字で、もともとは「すっぽん」を指す言葉として使われていました。日本語の音読みでは「ベツ」とも読みますが、訓読みである「すっぽん」が一般的に使用されているため、こちらに注目する必要があります。 「すっぽん」という言葉は、爬虫類の一種である亀の仲間を指し、特に生息地や特徴によって異なる亀を指すことがあります。この言葉の形は、「す」と「っぽん」に分かれており、「っぽん」は亀の特性として、川に住む生物のひとつとして位置づけられています。音の流れとしても「すっぽん」の発音は非常にリズミカルで、日常的に耳にすることの多い言葉のひとつです。 さらに、漢字「鼈」の構成にも注目すると、「亀(亀)」「鼈(すっぽん)」は水中での生態と関係しており、同じく水生生物として位置付けられています。このように、「鼈」という漢字はその歴史的経緯とともに、日本語での音の響きからも、多くの人々に親しまれています。

鼈(すっぽん)は、主に淡水に生息する爬虫類の一種で、学術名は‘C Common Snapping Turtle’や‘Trionyx japonicus’とされています。形状は独特で、平らな甲羅を持ち、長い首を持つのが特徴です。また、鼈は日本を含むアジアの一部地域で広く分布しています。食性は雑食性で、魚や甲殻類、水草などを食べることがあります。日本では、鼈は特に食用として利用され、滋養強壮に良い食材として知られています。鼈鍋や鼈の刺身など、さまざまな料理に使われることが多いです。

前の記事: « 黶の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 鼠の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »