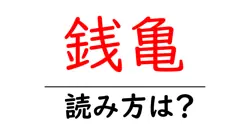

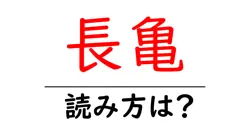

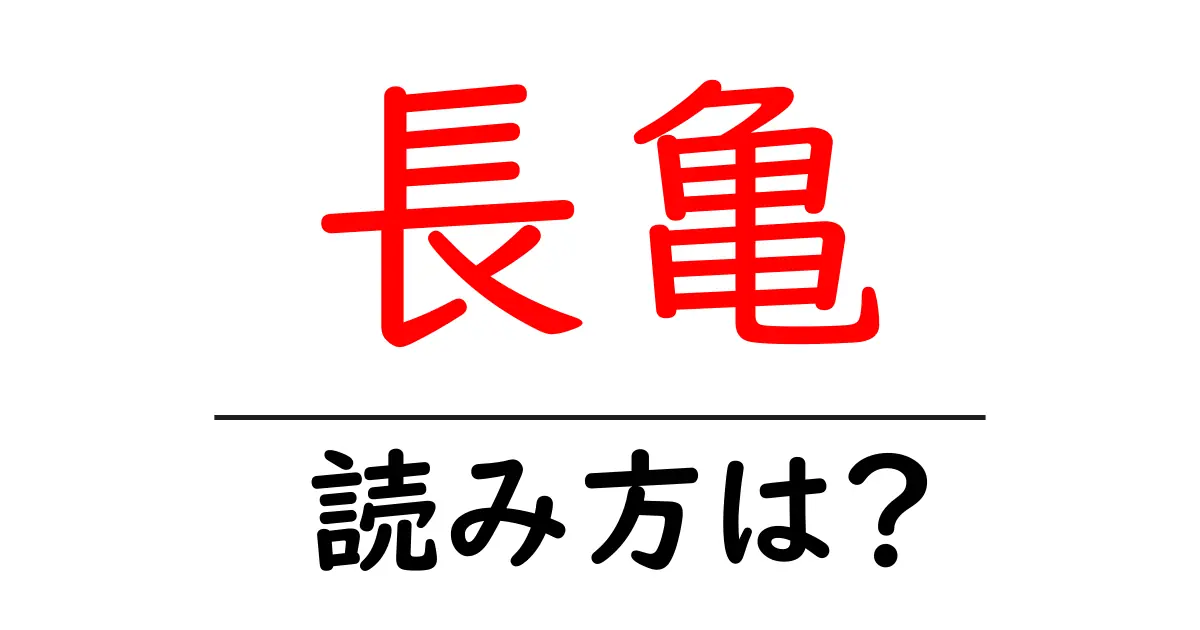

長亀の読み方

- 長亀

- おさがめ

「長亀(おさがめ)」という言葉は、二つの漢字から成り立っています。まず、「長」という漢字は音読みで「チョウ」または訓読みで「ながい」と読むことが多いですが、ここでは「おさ」が訓読みとして使われています。「亀」は「きゅう」「かめ」とも読みますが、ここでは「め」として使用されています。 この言葉において「長」は「長さ」や「大きさ」を表し、「亀」は当然のことながら「亀」という生き物を指します。さらに、「亀」という字は、古くから日本語において長寿の象徴や幸運の象徴として位置づけられることが多いです。 「おさがめ」という読みは、音楽的にもリズミカルであり、響きの上からも親しみやすい印象を与えます。このように、漢字の読み方にはその成り立ちや音のリズムが影響を与えていることが理解できます。「おさがめ」は、特に日本語における「かめ」という語が持つニュアンスを反映した文化的な側面も感じられる言葉です。

「長亀(おさがめ)」は、爬虫類の一種で、特にウミガメの中でも長生きする種を指します。ウミガメは海洋生態系において重要な役割を果たし、サンゴ礁の健康を維持するために重要な存在です。長亀という名前は、主にその体形や成長の早さ、さらには寿命の長さを表しています。一般的には、ウミガメは非常にゆっくりと成長し、数十年から数百年生きることもあるため、長亀という名前が付けられています。彼らは海洋に生息し、多様な環境に適応しているため、さまざまな移動パターンを持っています。加えて、長亀たちはその生態や行動、繁殖方法が多くの研究者の興味を引く対象となっていますが、環境汚染や乱獲により個体数が減少しているため、保護活動が重要な課題とされています。

前の記事: « 鑿の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 長元坊の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »