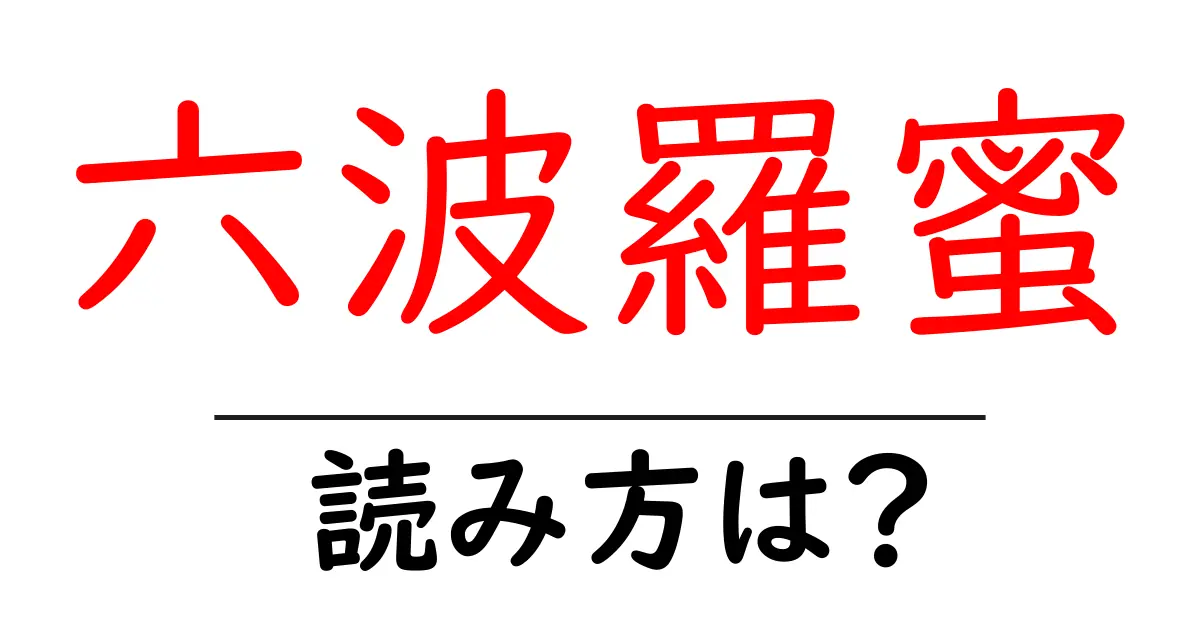

六波羅蜜の読み方

- 六波羅蜜

- ろっぱらみつ

「六波羅蜜(ろっぱらみつ)」という言葉は、仏教に由来する四字熟語です。「六」は数字の6を指し、「波羅蜜」はサンスクリット語の「パラミタ(paramita)」が由来で、「到達する」「超える」という意味があります。この熟語は、菩薩が悟りに至るために必要な六つの徳目を表しています。 読み方について詳しく見ていくと、「六」の部分は「ろく」とも読まれますが、ここでは「ろっ」と連音化され「ろっぱ」になります。この現象は、数字や数量を表す語の一部でよく見られる音便の一種です。 「波羅蜜」は「はらみつ」と読むことも可能ですが、一般的には「ぱらみつ」と呼ばれることが多いです。この場合、「波羅」の部分の「は」は「ぱ」に変化し、続く「蜜」はそのまま「みつ」と読みます。 シンプルに言うと、「六波羅蜜」を音の響きを大切にしつつ整えて声に出すとき、「ろっぱらみつ」が自然に難なく発音されることになります。これがこの言葉が持つ豊かな意味に対して、正確な音韻を与える重要なポイントとなるのです。

六波羅蜜(ろっぱらみつ)とは、仏教における修行の実践に関連する概念で、特に菩薩道の教えを示すものです。この言葉は、「六」と「波羅蜜」という二つの部分から成り立っています。「六」とは、六つの徳目のことを指し、「波羅蜜」はサンスクリット語の「パラミータ」から派生しており、完成や到達を意味します。 六波羅蜜は、以下の六つの徳目から成り立っています: 1. **布施(ふせ)**:他者に物質的なものや助けを与えること。 2. **持戒(じかい)**:戒律を守り、倫理的な生活を送ること。 3. **忍辱(にんにく)**:他者からの侮辱や苦しみを耐え忍ぶこと。 4. **精進(しょうじん)**:努力を怠らず、修行を続けること。 5. **禅定(ぜんじょう)**:心を安定させ、瞑想を通じて集中すること。 6. **智慧(ちえ)**:知識や理解を深め、真理を把握すること。 これらの修行を実践することで、自己を高め、他者を助ける能力を向上させるとされています。六波羅蜜は、仏教徒が成長し、悟りを目指すための指針となっており、菩薩としての行動を促す非常に重要な教えです。

- 彼は修行を通じて、六波羅蜜を実践することに努めている。

- 六波羅蜜の教えに従い、他人を思いやる心を大切にしている。

- 菩薩行:菩薩の道を実践すること、すなわち他者を助ける行い。

- 六度万行:六つの実践を通じて、多くの行いを行うこと。

- 六徳:六つの徳目を持つこと、特に仏教の教えに基づく道徳が含まれる。

前の記事: « 六根清浄の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 六菖十菊の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »