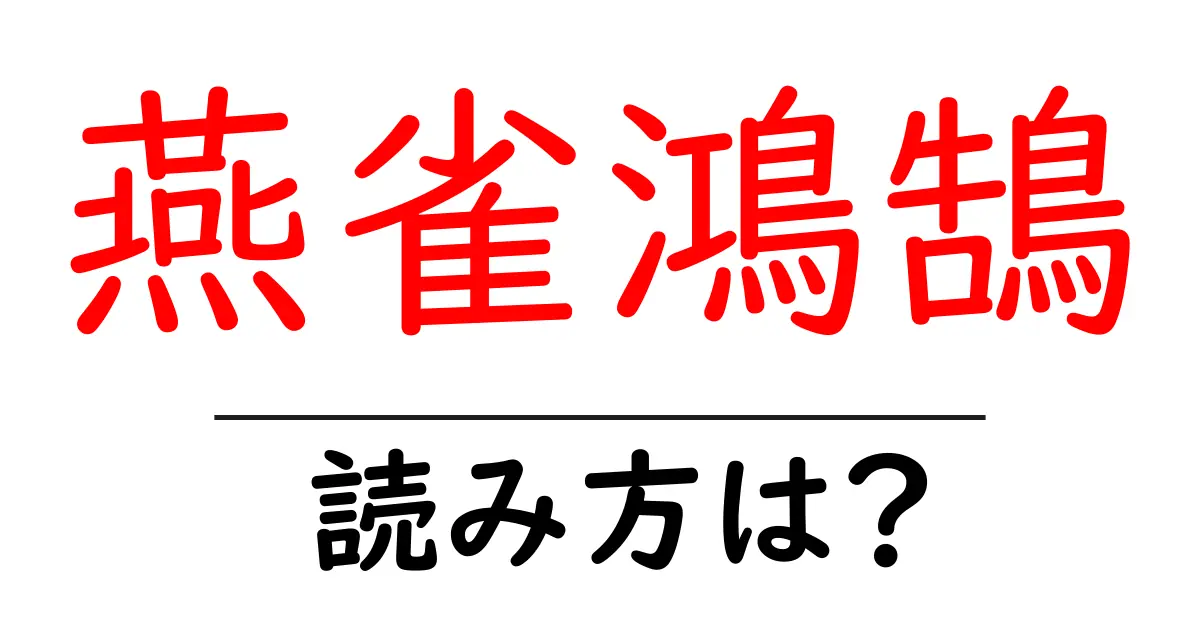

燕雀鴻鵠の読み方

- 燕雀鴻鵠

- えんじゃくこうこく

「燕雀鴻鵠(えんじゃくこうこく)」は、日本の四字熟語の一つです。この言葉は、2つの部分から成り立っています。「燕雀(えんじゃく)」と「鴻鵠(こうこく)」です。 まず「燕雀(えんじゃく)」ですが、ここでの「燕(えん)」は、ムクドリ科の小さな鳥、つまり「スズメ」や「ツバメ」を指します。また「雀(じゃく)」も同様に小さな鳥を意味します。この両者をまとめて燕雀と呼び、通常は小さくて取るに足らない存在を象徴しています。 一方「鴻鵠(こうこく)」の方は、大きな鳥の名前です。「鴻(こう)」は大きな水鳥を、そして「鵠(こく)」は特に白鳥を指すことが多いです。このように、鴻鵠は大きく力強い存在を表しています。 この二つの言葉が組み合わさることで、対照的な存在を象徴する熟語となっています。この四字熟語の読み方、「えんじゃくこうこく」は、音読みと訓読みの融合として、日本語においてよく使われているスタイルです。音読みの「えん」と「こう」がそれぞれの部分を構成し、訓読みの「じゃく」と「こく」が名前をさらに明確にしています。 総じて、「燕雀鴻鵠」は読み方も非常にリズミカルで、日本語の美しさを感じさせてくれる言葉でもあります。

「燕雀鴻鵠(えんじゃくこうこく)」は、中国の古典に由来する四字熟語で、「小さなものが大きなものに対抗できないこと」を意味します。この表現は、燕(つばめ)や雀(すずめ)のような小さな鳥と、鴻鵠(こうこく、白鳥や大きな鳥の総称)との対比を示しています。 具体的には、燕や雀といった小鳥は、飛ぶことができるものの、その大きさや能力から比べると、鴻鵠のような大きな鳥に敵うはずがありません。このことから、物事の大小や力量の差を強調するために使われることが多いです。一般的には、自分の限界を理解し、無理をしないことが大切であるという教訓的な意味合いも持っています。 この表現は、人々が自分の立場や能力を把握することの重要性を教えてくれます。過信せず、冷静に自分を見つめ直すことが求められる場面で使われることが多いです。

- 彼は小さな会社の社長だが、燕雀鴻鵠の志を持っている。

- 大きな夢を抱いている彼女は、決して燕雀鴻鵠のようにはなりたくないと言った。

- 亀裂千里:小さな者が大きな者に挑むことの喩え。

- 小魚鯨:小さな存在が大きな存在に向かう意志の表現。

前の記事: « 燎原烈火の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 燕頷虎頸の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »