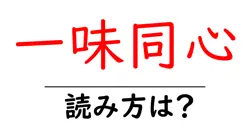

名所古跡の読み方

- 名所古跡

- めいしょこせき

「名所古跡(めいしょこせき)」という四字熟語は、四つの漢字から構成されています。まず最初の漢字「名」は「めい」と読みますが、これは「名前」や「名声」を意味し、特に何かの名称に関連した概念を象徴しています。次に「所」は「しょ」と読みますが、これは「場所」や「ところ」という意味合いを持ちます。繰り返しになりますが、ここでは「名所」という言葉の一部として用いられているため、「名声のある場所」と考えられます。 さらに「古」は「こ」と読み、これは「古い」という意味を意味します。最後の「跡」は「せき」とも読み、「あとの跡」という意味が含まれます。この漢字は、歴史的な背景や遺跡など、それが存在したことを示すものです。 この四字熟語全体の読み方は「めいしょこせき」となり、各漢字の音の組み合わせによって自然な流れで発音されます。音読みを用いることで、四字熟語の形式が一層強調され、その意味も引き立てられるのです。全体として、「名所古跡」という言葉は、日本における名高い場所や古くからの歴史的な地点を指す表現として広く使われていますが、その響きや読み方も美しく、言葉としての価値を増す要素となっています。

「名所古跡(めいしょこせき)」とは、観光名所や歴史的な遺跡を指す言葉です。具体的には、特に美しい風景が広がる場所や、文化的な価値が認められる古い建物、または歴史的な出来事があった場所を指します。この四字熟語は、観光地や旅行のプランを考える際に使われることが多く、名所とは「特に知られている美しい場所」、古跡は「古くから存在し、その価値がある遺跡」を意味します。したがって、「名所古跡」は、観光や歴史に親しむための指標となる表現です。この言葉を使うことで、私たちは日本の自然と歴史の豊かさを再確認し、大切にする意識を高めることができます。

- 日本を旅行する際は、名所古跡を訪れることが大切です。

- この地域には多くの名所古跡があり、歴史的な価値があります。

- 名勝旧跡:歴史的な意義や価値がある場所や遺跡。

- 古今名所:古今を通じて知られている美しい場所。

前の記事: « 名声赫赫の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 呉越同舟の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »