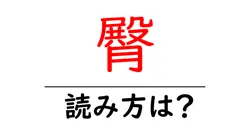

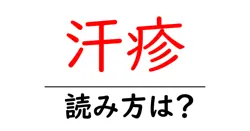

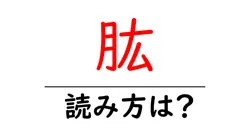

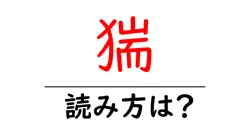

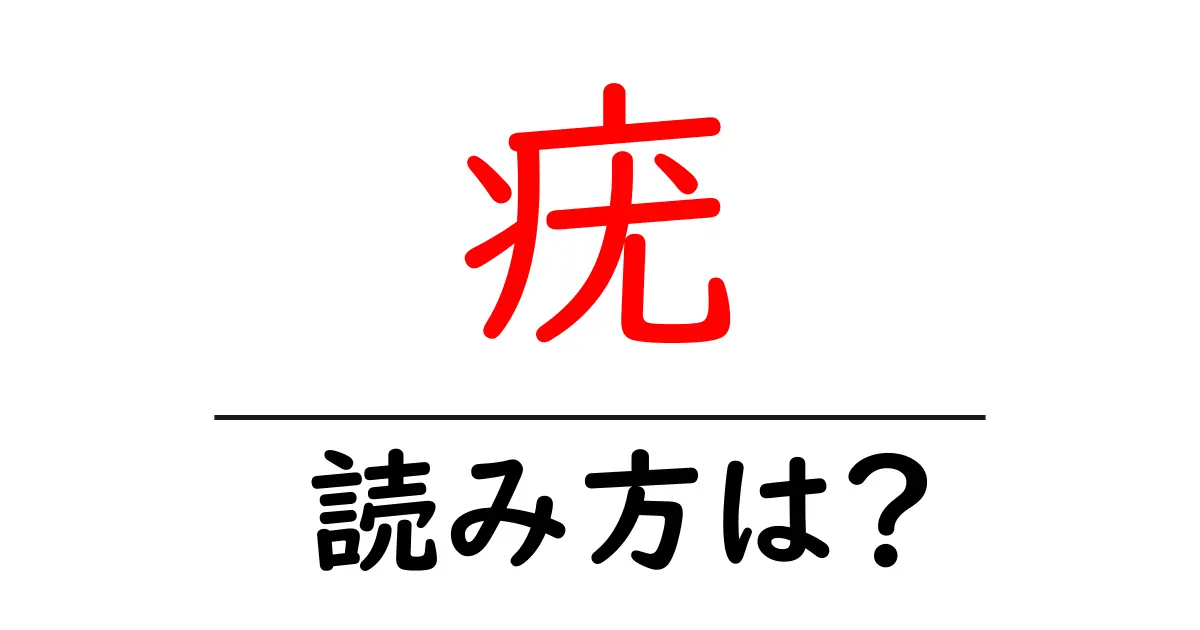

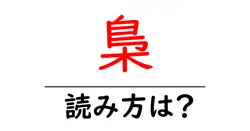

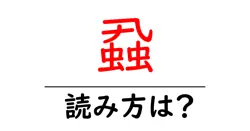

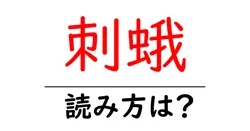

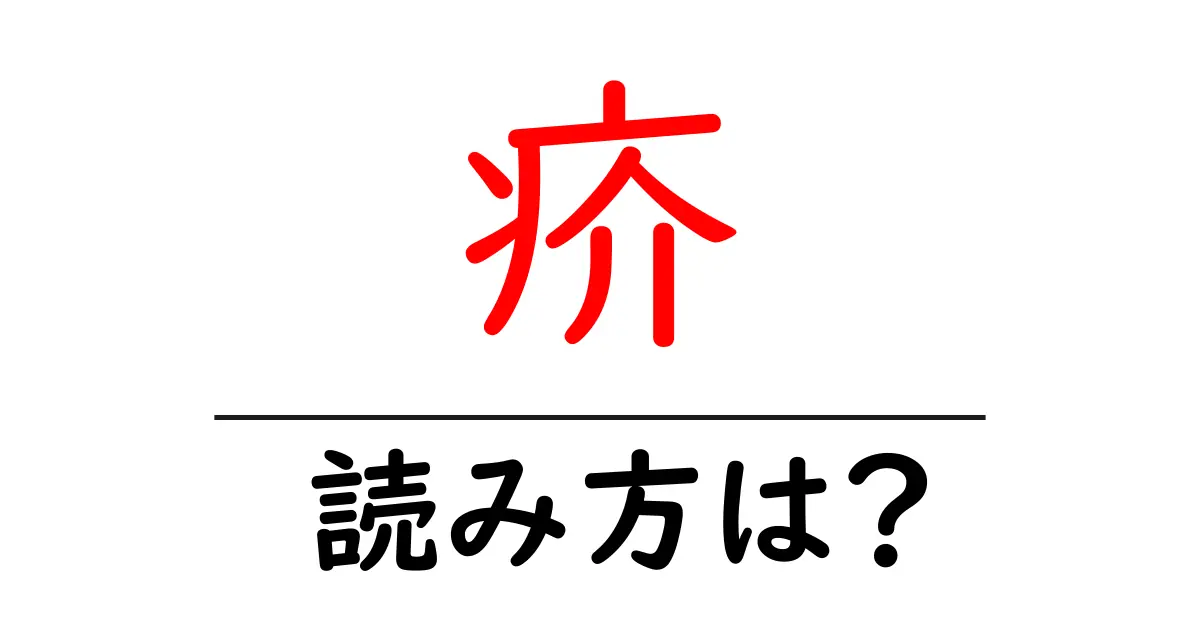

疥の読み方

- 疥

- はたけ

「疥(はたけ)」という言葉は、実際には「身体」という文脈の中で使用されることはあまり一般的ではありません。しかし、理解を深めるために、それぞれの部首や成り立ちについて解説します。 「疥」という漢字は、部首が「犬(けものへん)」であり、これは動物に関する意味を持つ部首です。そして、「音読み」としての「かい」の他に、「訓読み」では「はたけ」と読むことがあります。これは「畑」の古い形からきており、主に土地や耕作地を指すために用いられていました。 「はたけ」という音の背景には、当初の意味や用途が関係していることがあります。特に「畑(はたけ)」は「耕す」や「育てる」という行為に関連しており、土壌や作物に関わる行為に由来しています。 音読みと訓読みの使い分けについても触れておくと、日本語の漢字には基本的に音読み(中国から導入された音)と訓読み(日本固有の読み方)が存在します。これにより、「疥」という漢字は、異なる文脈や場面で異なる読み方をされることがあります。 このように、「疥(はたけ)」という読み方は、特定の分野や古い言語表現の中で使用されていることが多く、一般的な会話ではあまり見かけないかもしれませんが、漢字の成り立ちや読み方の多様性を理解する一助となります。

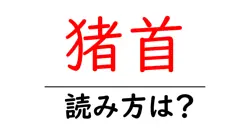

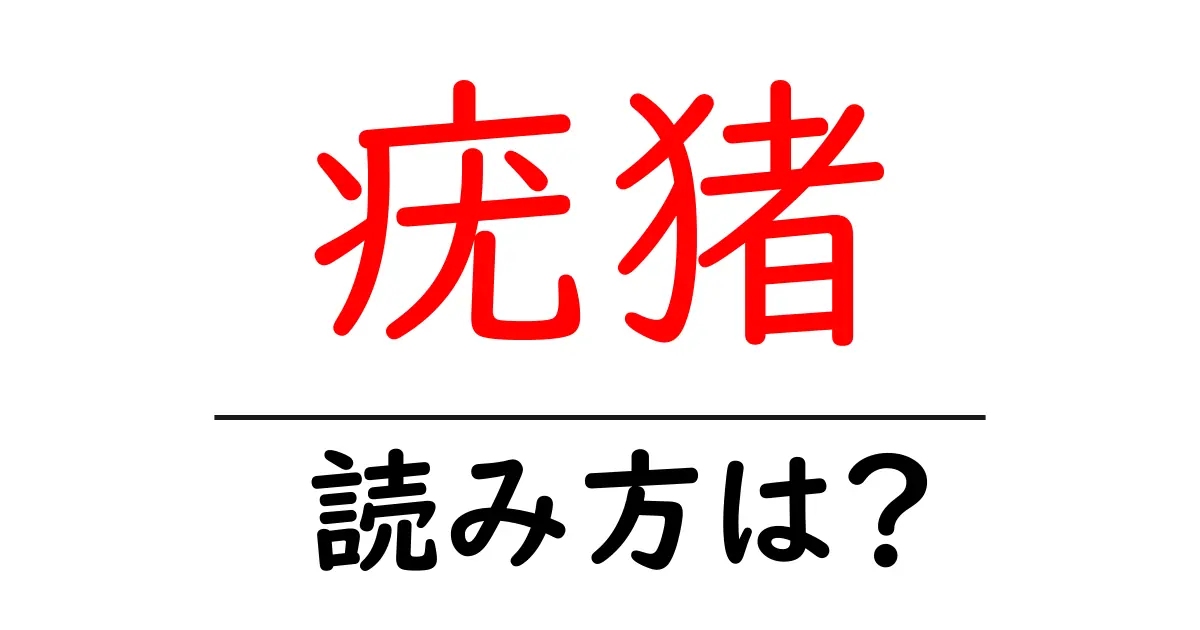

前の記事: « 疣猪の読み方は?難読語の読みと意味を解説

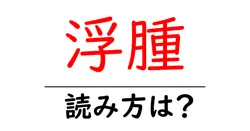

次の記事: 病葉の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »