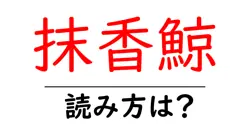

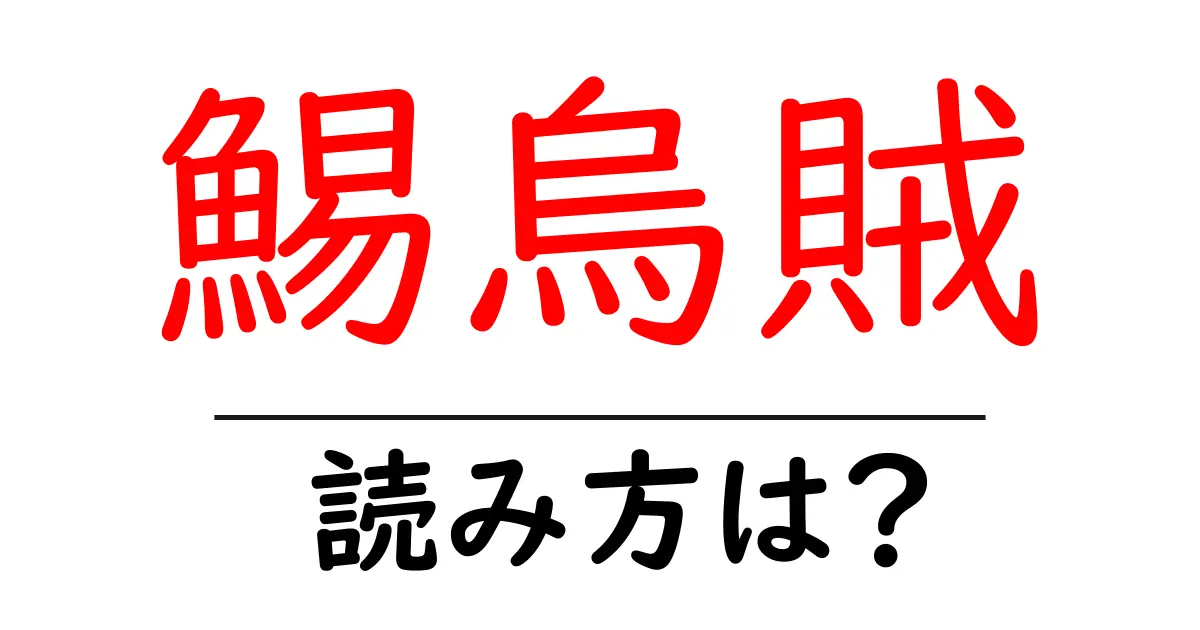

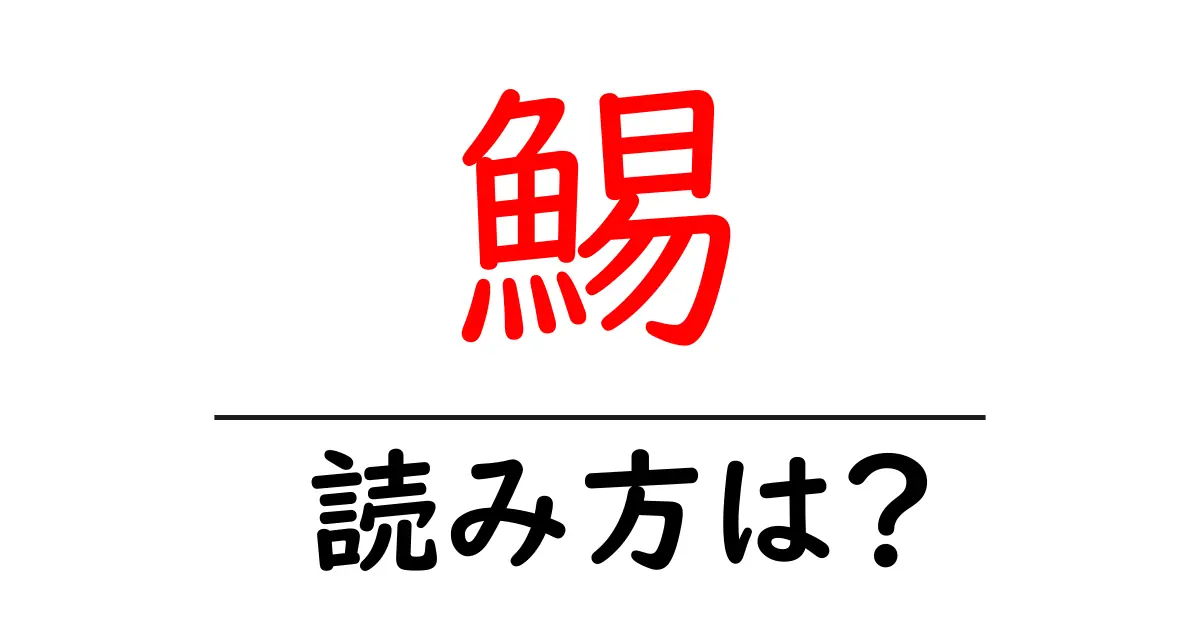

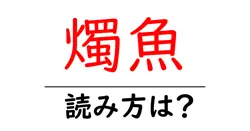

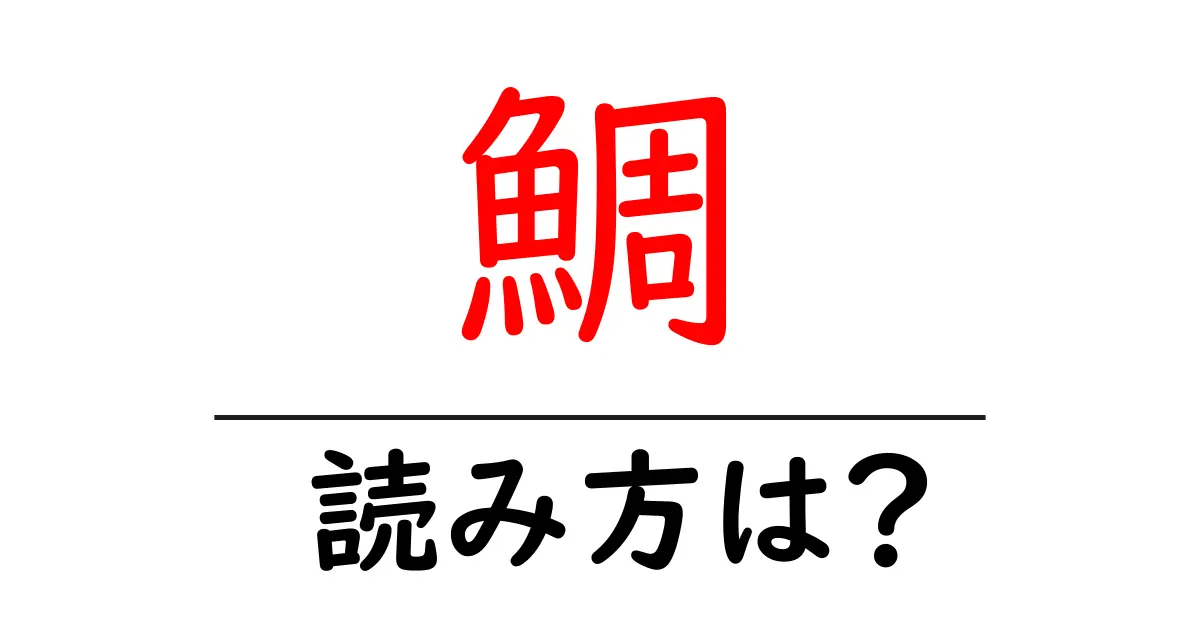

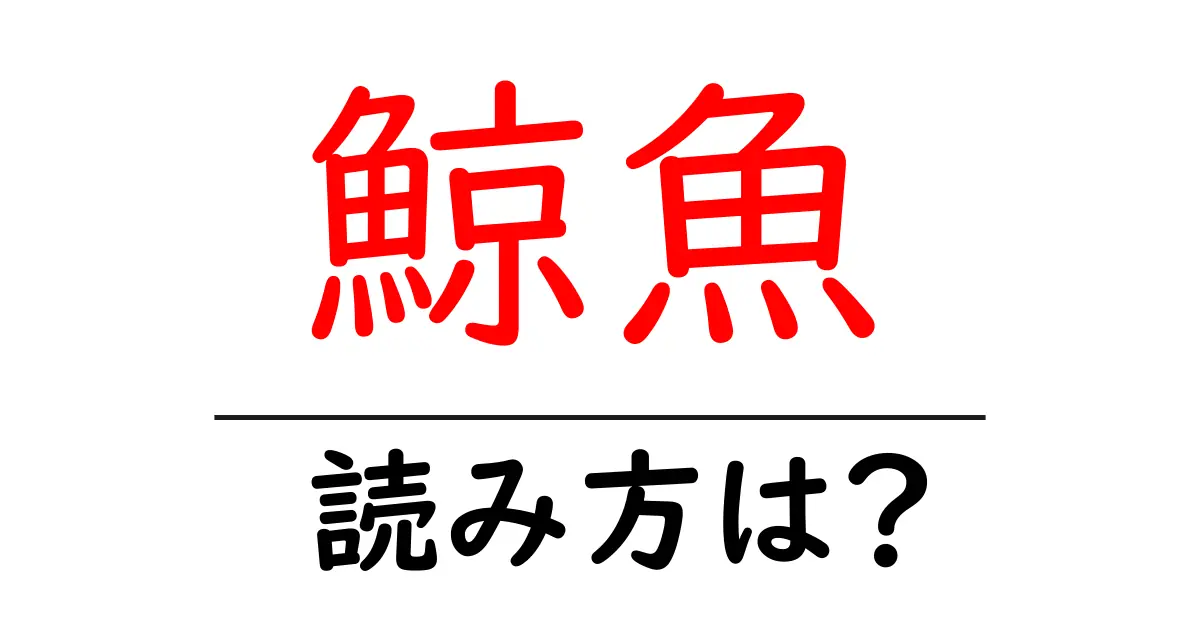

鯨魚の読み方

- 鯨魚

- いさな

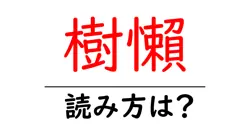

「鯨魚(いさな)」の読み方について解説いたします。「鯨魚」という言葉は、二つの漢字から成り立っています。まず「鯨」は、海に生息する大きな哺乳類を指し、音読みは「げい」または「けい」となりますが、この場合は訓読み「いさな」が使われています。次に「魚」は、一般的に魚類を指す漢字ですが、ここでも「いさな」という音で使われています。 「いさな」という読みは「鯨」の訓読みの一部であり、「鯨」の形態が魚に似ていることから、魚とつく名前が付けられました。一方、音読みの「げい」や「けい」とは異なる表現となっています。日本語では、漢字の音読みと訓読みが混在して使用されることが多く、特に「鯨魚」のような特定の生物に対しては独自の読み方が存在します。「いさな」という語は、古くから文学や詩歌においても用いられ、鯨を表現する際に伝統的に用いられています。このように、単語の成り立ちや読み方には歴史的・文化的な背景が反映されています。

「鯨魚(いさな)」は、古典的な日本語に由来する言葉で、主に「鯨(くじら)」を指す際に使用されます。ここでは「鯨魚」という語の成り立ちとその意味について詳しく解説します。 「鯨」は大型の海洋哺乳類であり、特に「鯨魚」という呼称は、魚類と同様の水に生息する生物であることから得られた名称です。しかし、実際には鯨は魚類ではなく哺乳類に分類されるため、科学的な厳密さを求めると間違った表現となります。 「いさな」という読み方は、特に古語において使われることが多く、日本の古典文学などでの表現にも登場します。このように、「鯨魚」は日本の文化や言語の中で長い間使用されてきた言葉であり、海に関わる神話や物語においても重要な役割を果たしています。 総じて、「鯨魚(いさな)」は、鯨という生物の特徴を表した古語であり、日本の自然や文化に根付いた重要な表現の一つと言えるでしょう。

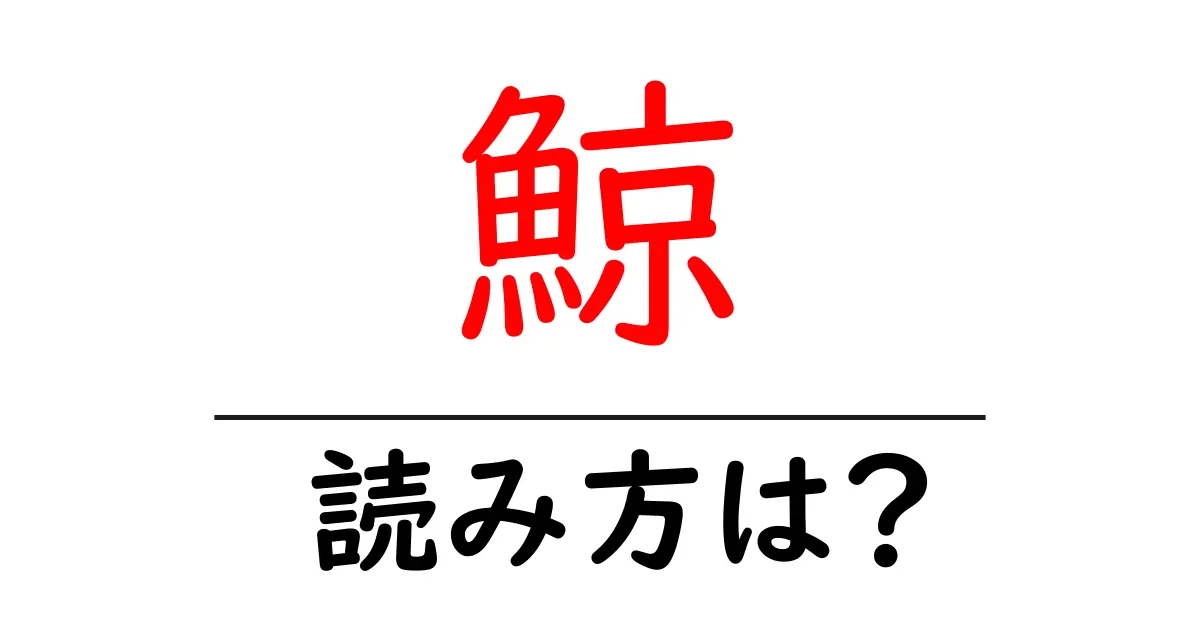

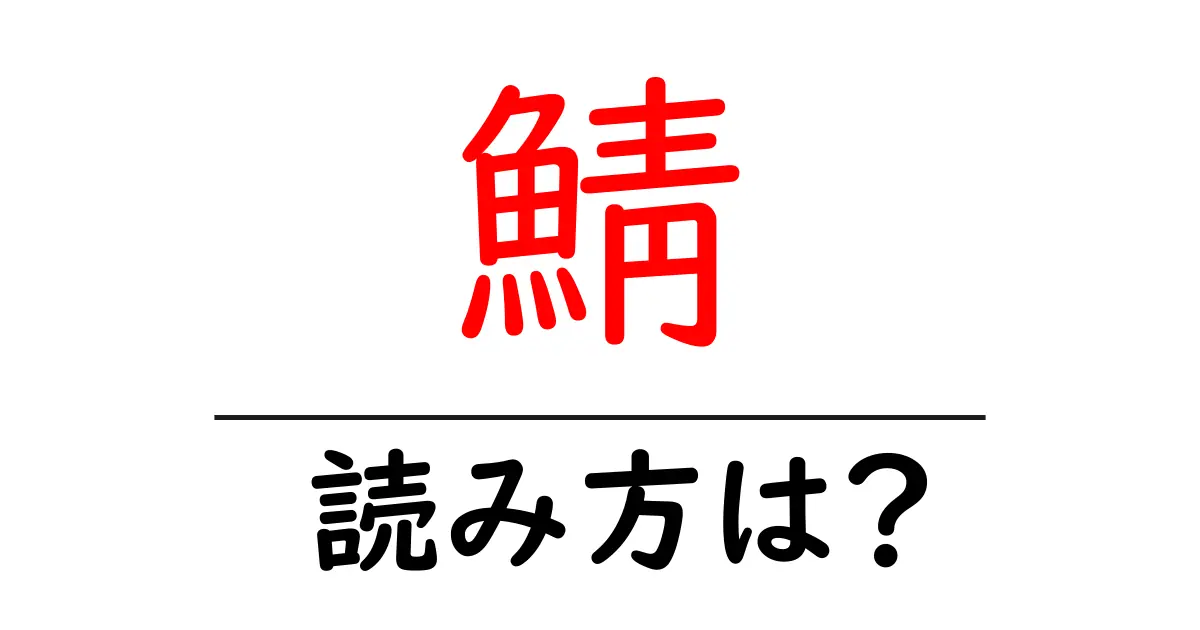

前の記事: « 鯨の読み方は?難読語の読みと意味を解説

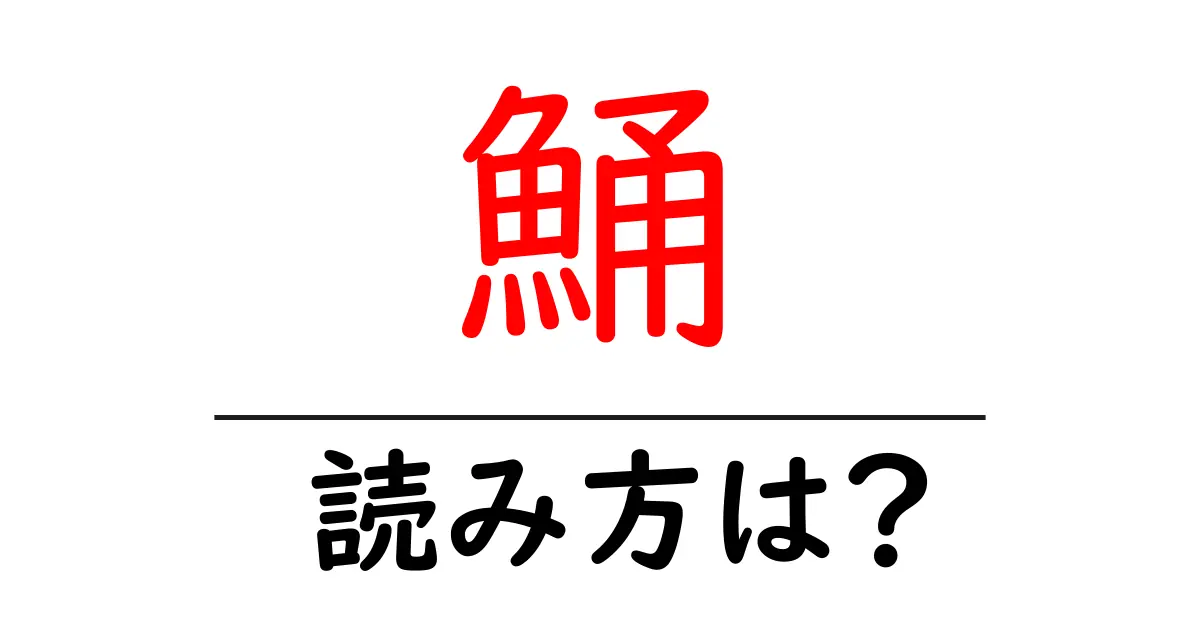

次の記事: 鯰の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »