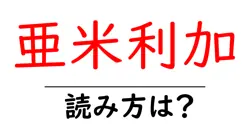

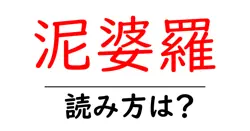

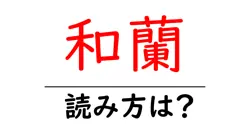

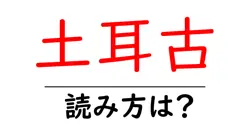

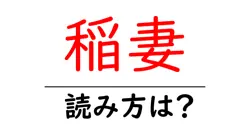

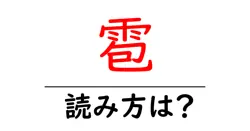

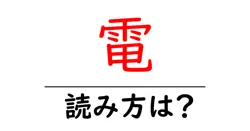

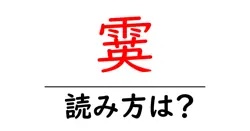

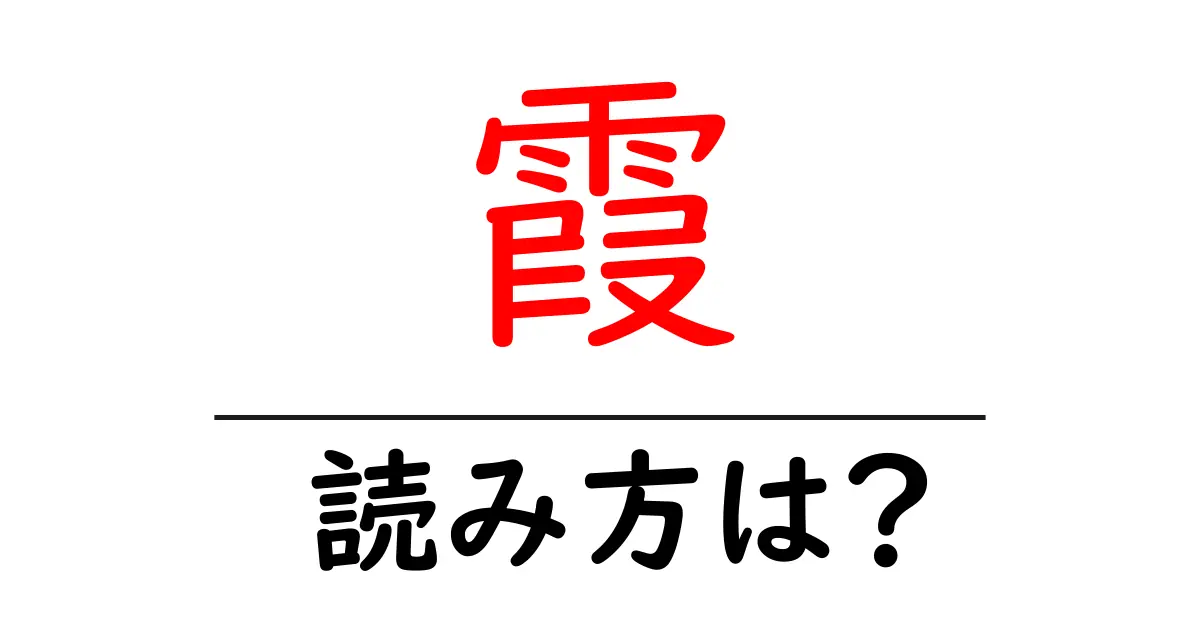

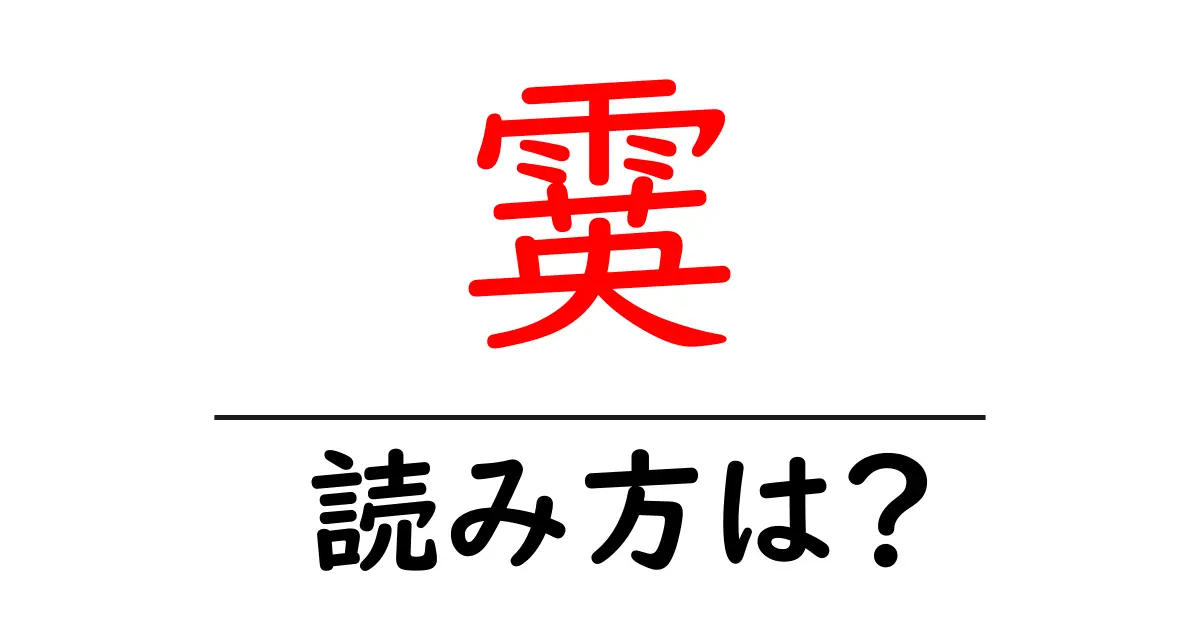

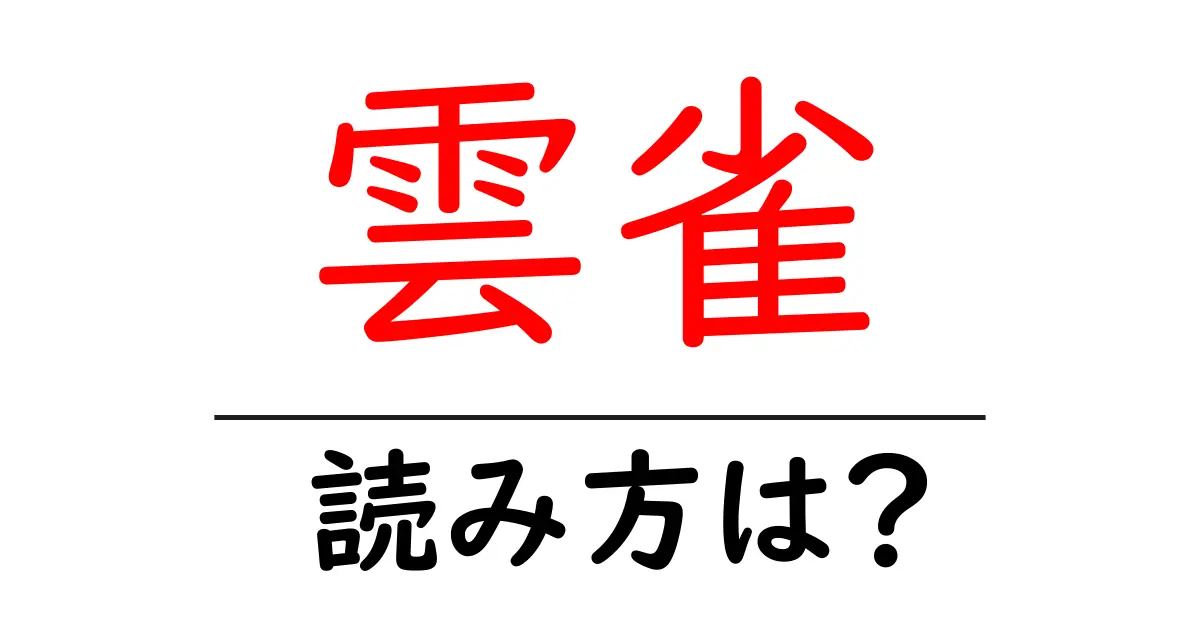

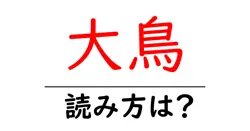

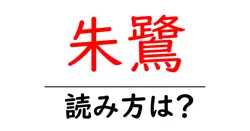

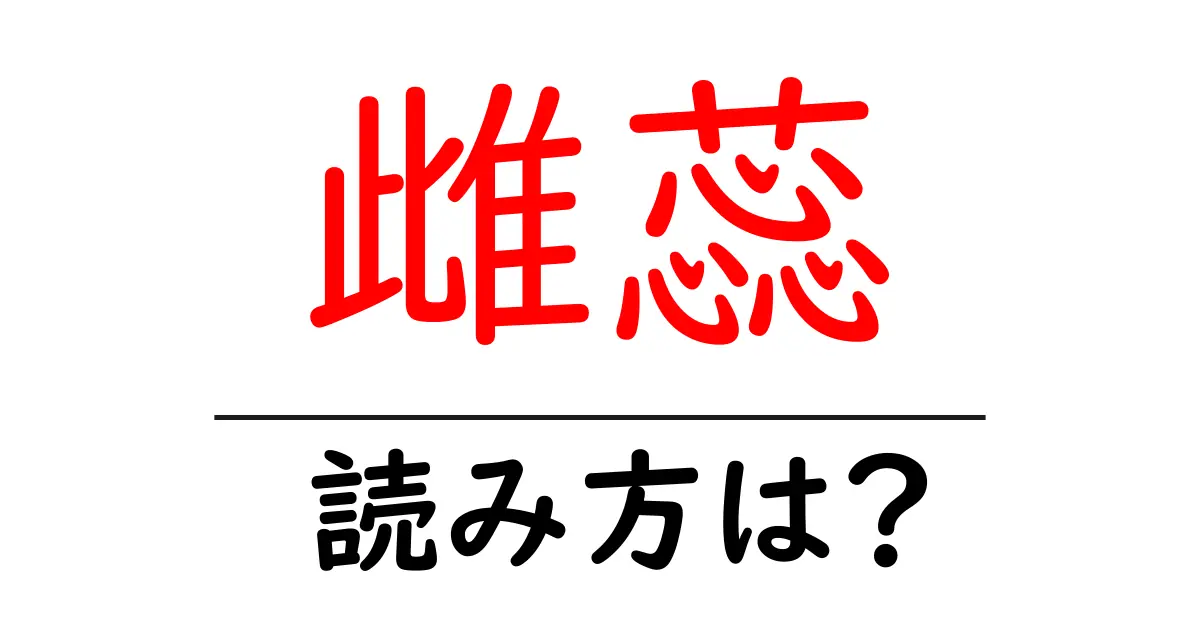

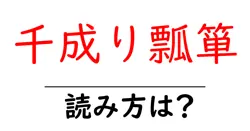

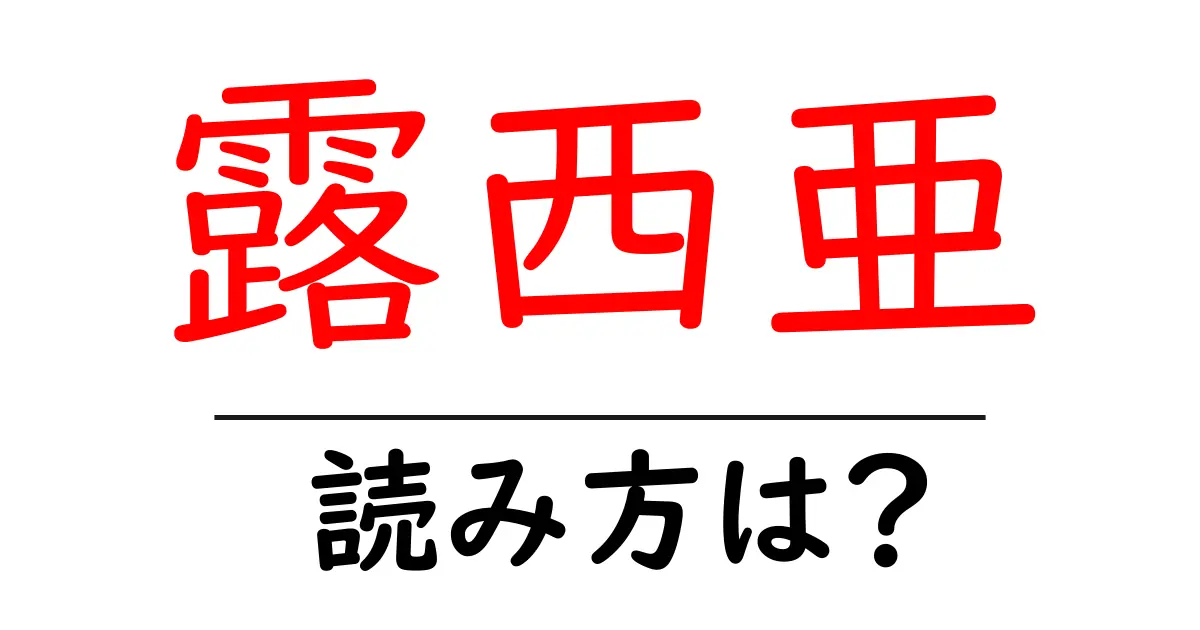

露西亜の読み方

- 露西亜

- ロシア

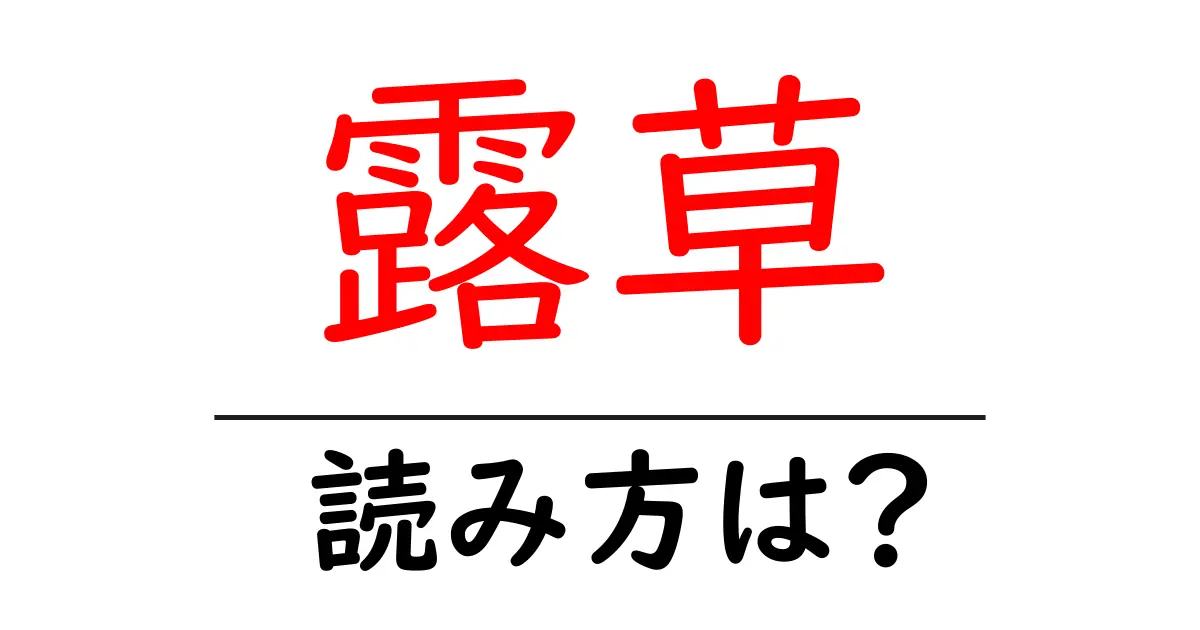

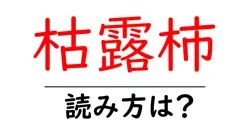

「露西亜(ロシア)」は、日本語における国名の一つで、ロシアという国家を指します。この言葉は、中国語の「羅斯(ラス)」から派生した形であり、漢字を用いて表記されています。ここで使われている「露」は、今日の標準的な読み方である「ロ」とは異なり、「ロシア」を表すための初期の字音を反映したものです。「西」は「西」という方向を意味し、欧米諸国に対しての相対的な位置を示すために用いられています。「亜」は「アジア」の「ア」を指し、アジアの一部とされるロシアを示すために加えられた文字です。 したがって、これらの漢字は単に音を表すだけでなく、地理的な位置付けや歴史的な意義も含んでいます。日本語で「露西亜」と読む場合、「ロ」は通常「ロシア」の音を再現するために、音読みとして用いられています。なお「露西亜」は、明治時代から昭和初期にかけてよく用いられていましたが、現代では一般的に「ロシア」と呼ばれることが多くなっています。このように、「露西亜」という言葉は、日本における歴史的、文化的な背景も考慮した上での読み方の表れとなっています。

「露西亜」(ロシア)は、ロシア連邦を指す言葉で、特に日本語や中国語などの他の言語で使われる表現です。この言葉は、ロシアを指すための古い表記の一つであり、歴史的な文脈の中で用いられることが多いです。1880年代に広まったこの表記は、特に非ロシア語話者の文献や歴史的記録においてよく見られます。「露」とは古い漢字で、通常「ロシア」を表すために用いられますが、中国語でも「露西亜」と表記されることがあります。つまり、「露西亜」は音読みでロシアを表現するための独特の形であり、文化や歴史の中での交流を反映しています。現代の日本においては、「ロシア」というカタカナ表記が一般的ですが、「露西亜」という言葉を用いることで、歴史的な背景や文学的なニュアンスを含んだ表現を楽しむことができます。

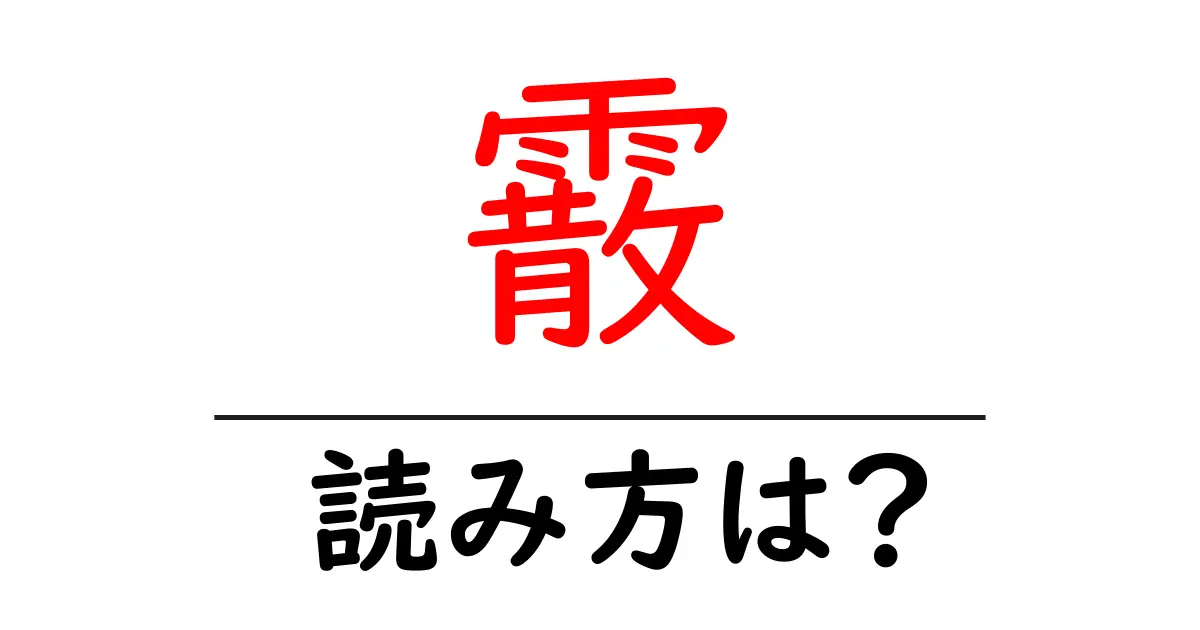

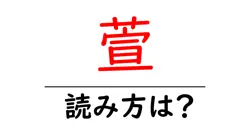

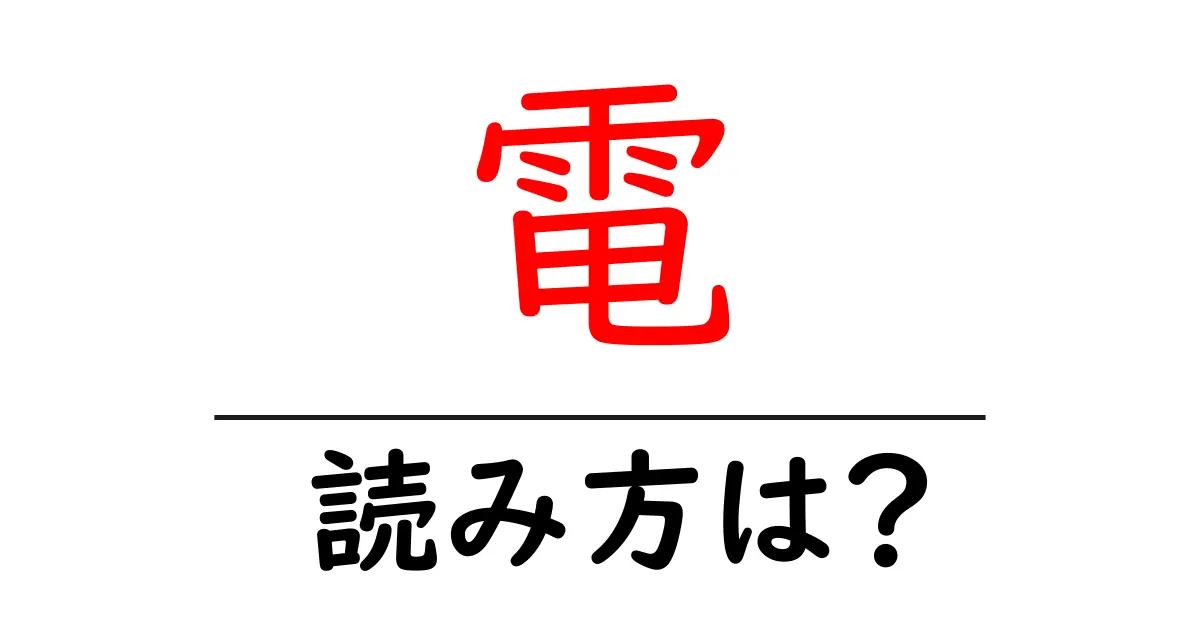

前の記事: « 霰の読み方は?難読語の読みと意味を解説

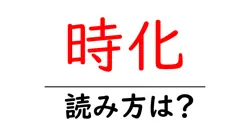

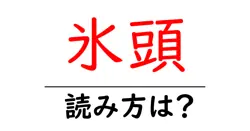

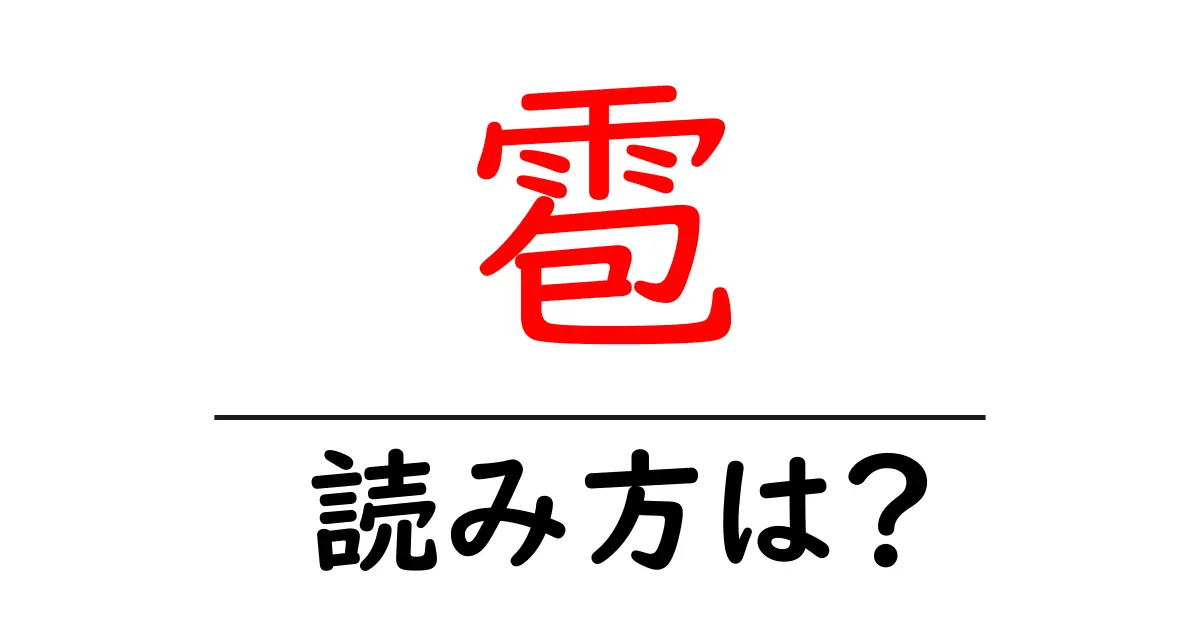

次の記事: 靄の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »