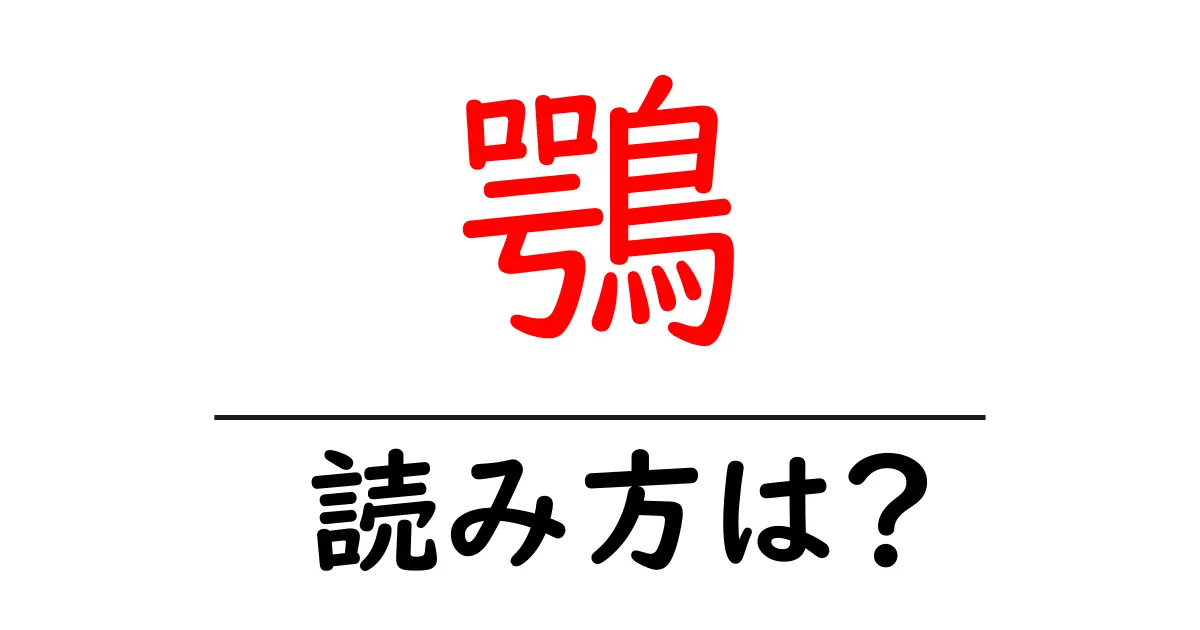

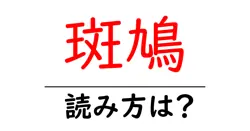

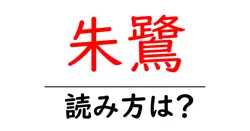

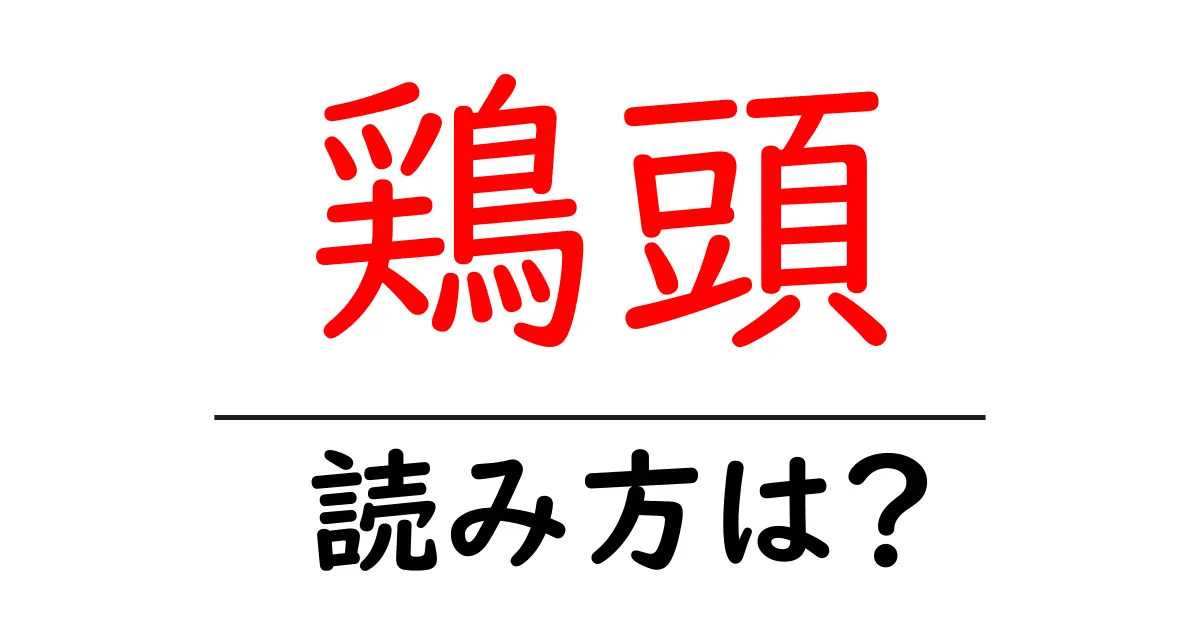

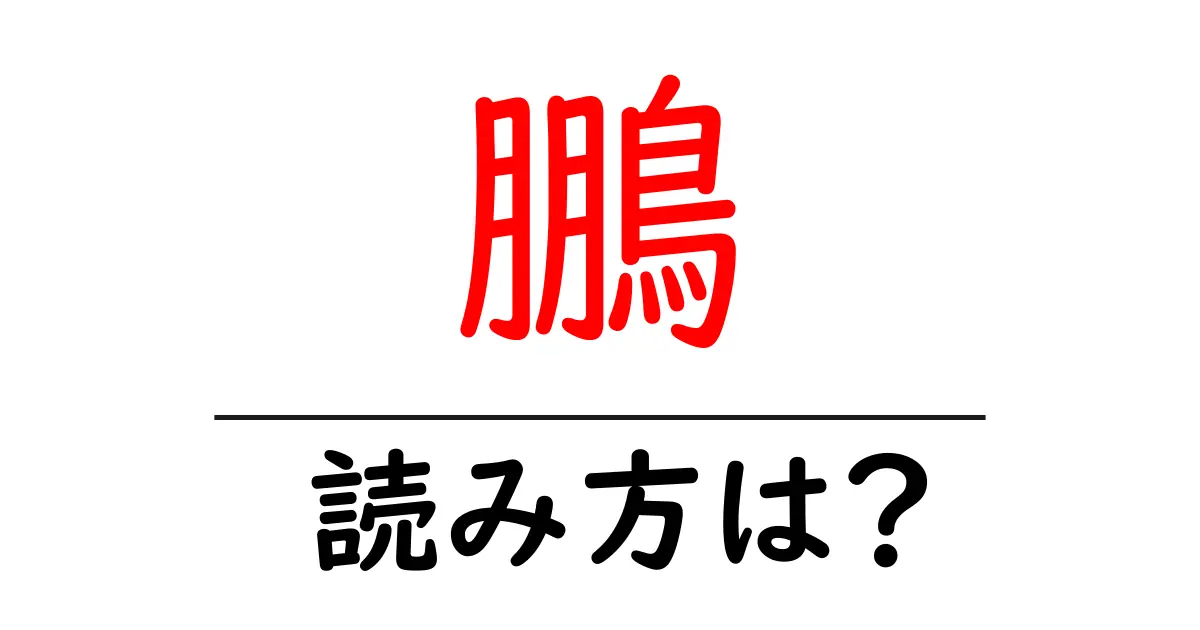

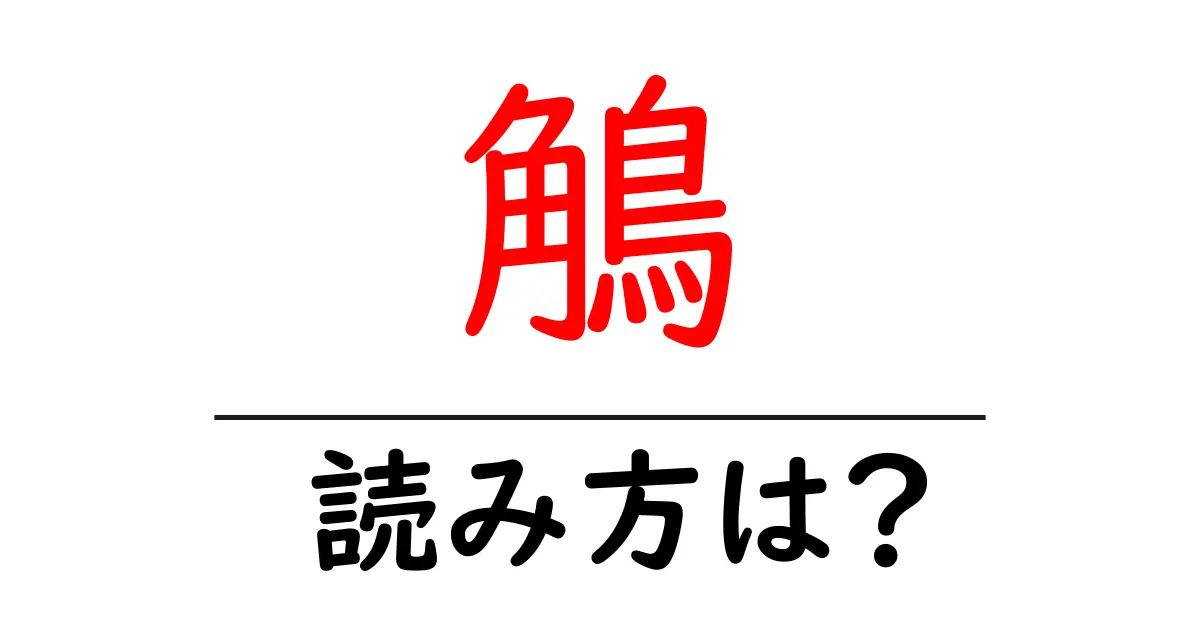

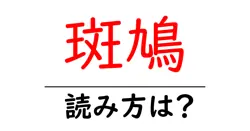

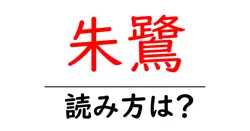

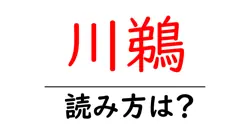

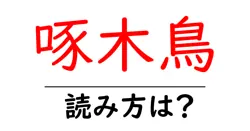

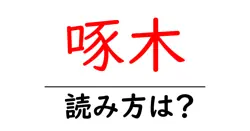

鵲の読み方

- 鵲

- かささぎ

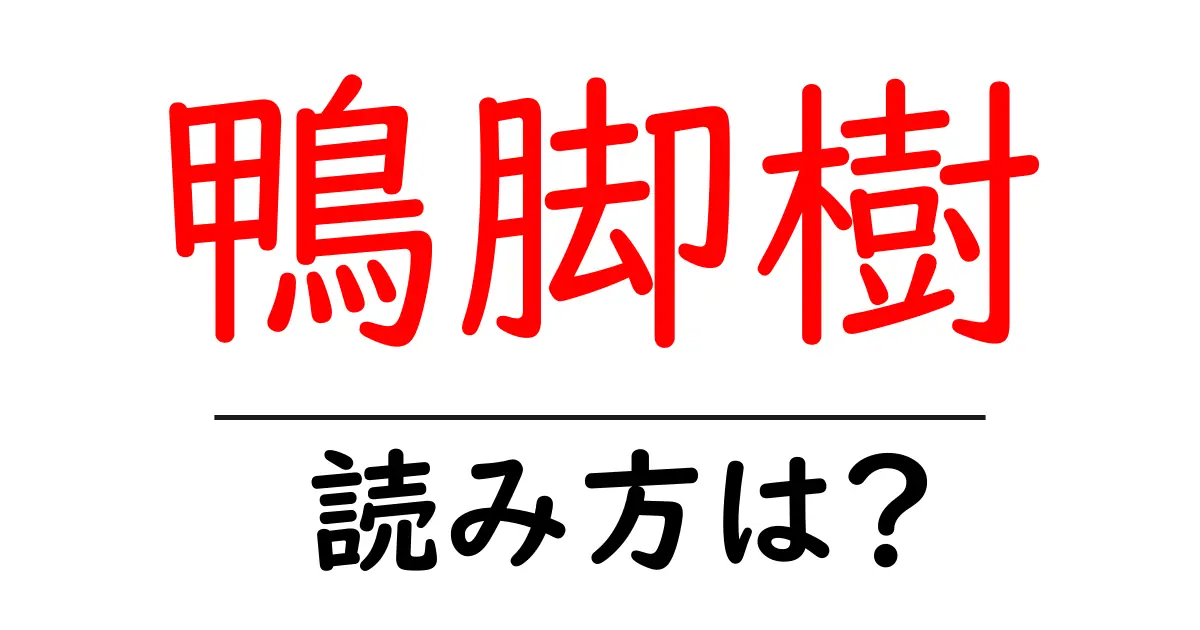

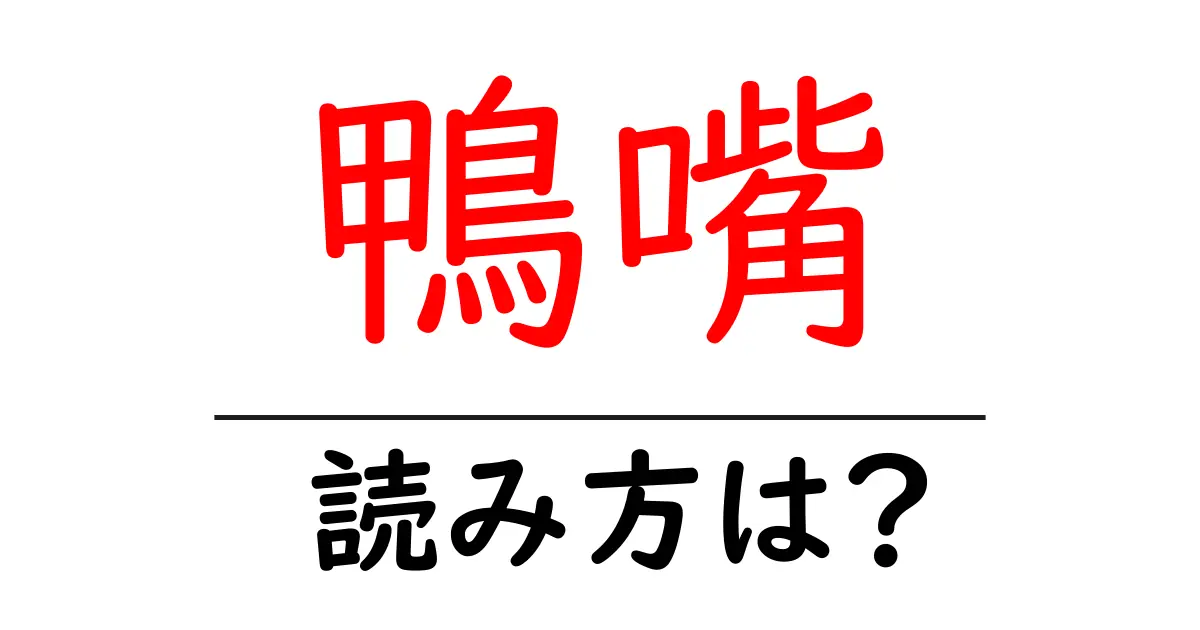

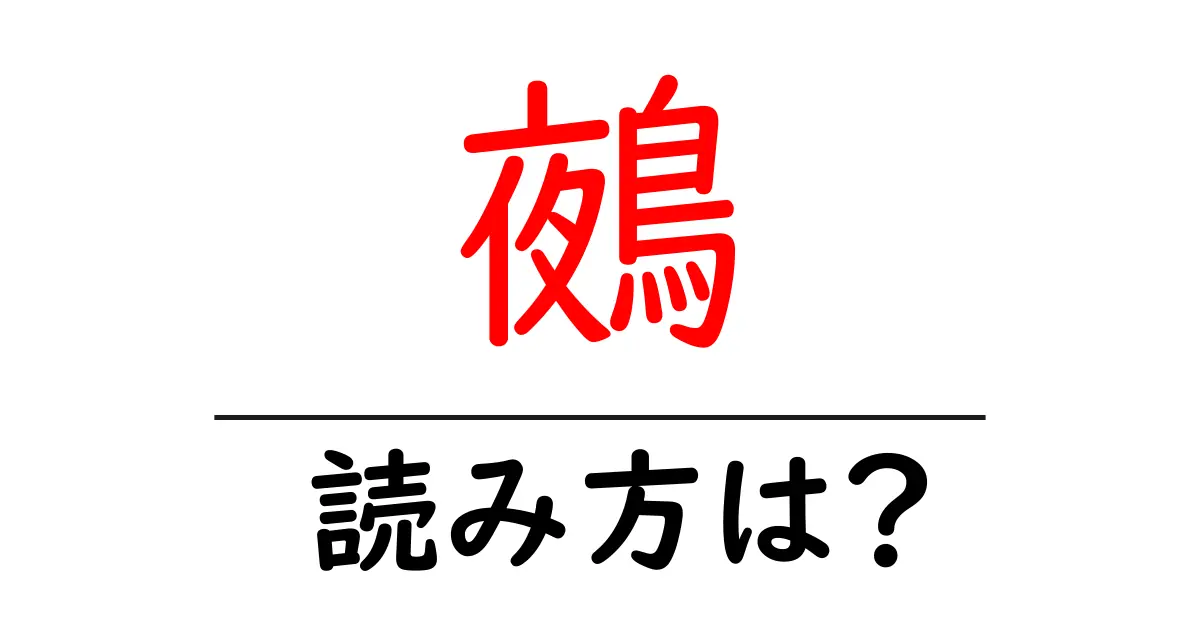

鵲の読み方解説「鵲(かささぎ)」という言葉の読み方について解説します。まず、「鵲」という漢字は、「鳥類」を表す部首である「鳥」を含んでいます。この漢字は、古くから日本語に存在しており、特に季節や自然と関連づけられた文化的な意味合いを持っています。

読み方の「かささぎ」は、古い日本語の音読みと訓読みが組み合わさってできていると考えられます。「かささぎ」という言葉は、雅語や古語の影響を受けており、特に名詞として用いられる際には、特定の鳥を指します。

この言葉は、音読みの「か」や「さ」、「ぎ」の音に分けると、その音が持つ意味やリズム感がわかりやすくなります。「か」の部分は、古代日本語に由来し、「ささぎ」は特定の鳥に関わる音としての響きを持っています。これらが一体となって「かささぎ」という言葉が成り立っているのです。

さらに、「鵲」は日本の文化に深く根ざした還元的な意味を持ち、特に日本の古典文学や詩歌においては、その読み方や象徴が重要視されています。このような文化的背景も含めて、「かささぎ」という読み方は特有の美しさを持っていると言えるでしょう。

鵲の意味を解説「鵲(かささぎ)」は、鳥類の一種で、ウ科に属する鳥の中でも特に美しいとされる存在です。一般的には、体が中型で、尾が長く、黒と白のコントラストが美しい特徴的な羽色を持っています。鵲は日本各地で見られ、特に春から夏にかけての季節に姿を多く観察することができます。彼らは非常に社交的な性格を持ち、他の鳥たちと群れを成して行動することが多いです。

また、鵲はその知恵や新しいものに対する興味から、民間伝承や文学において「幸運をもたらす鳥」としても知られています。一方で、鵲は時に他の小鳥の巣を襲うことがあるため、農作物や家畜に対する害害虫とみなされることもあります。

言い伝えによれば、鵲は特に日本の七夕の時期に特別な役割を果たすとされており、彦星と織女の恋を助ける象徴的な存在とも言われています。鵲の存在は、文化的な側面においても深い意味を持っているのです。

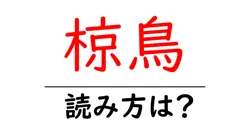

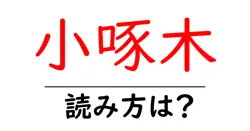

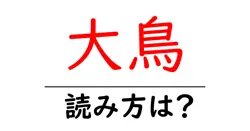

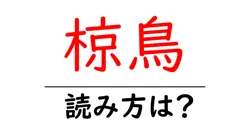

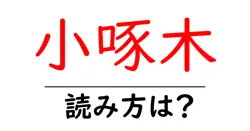

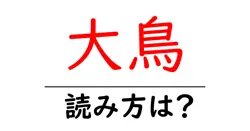

鳥類の人気記事

16viws

13viws

13viws

12viws

12viws

12viws

12viws

11viws

11viws

10viws

10viws

9viws

9viws

9viws

9viws

8viws

8viws

8viws

8viws

8viws

新着記事

鳥類の関連記事