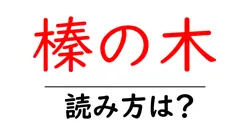

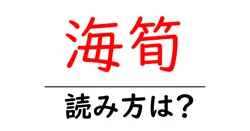

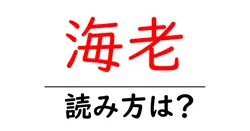

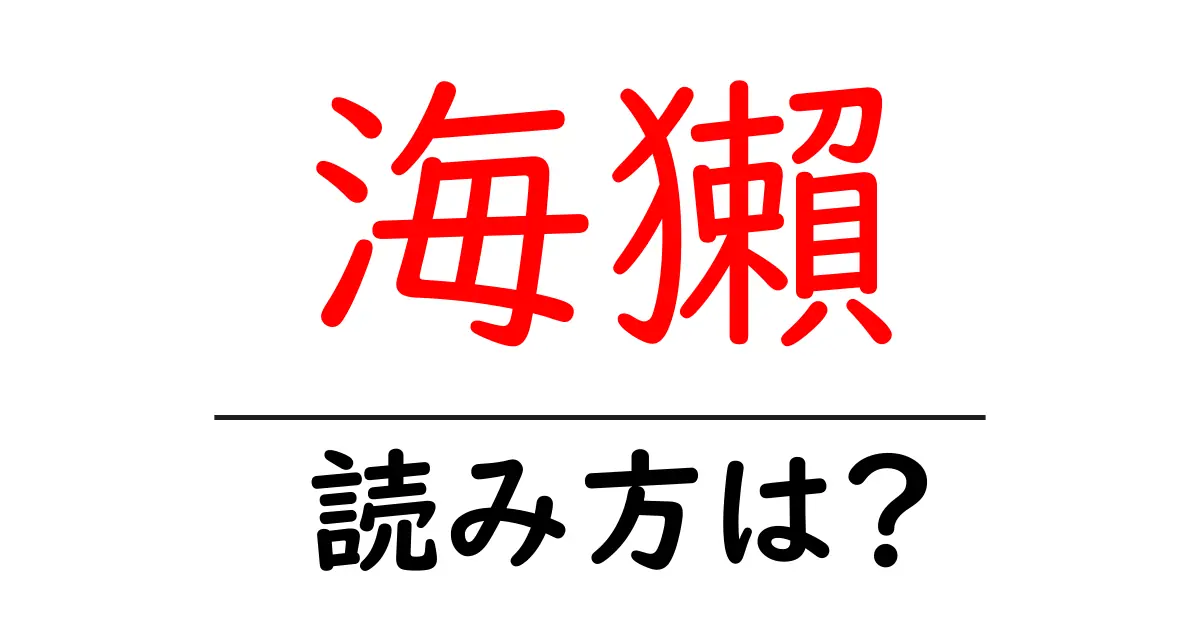

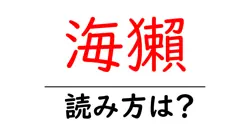

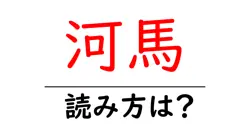

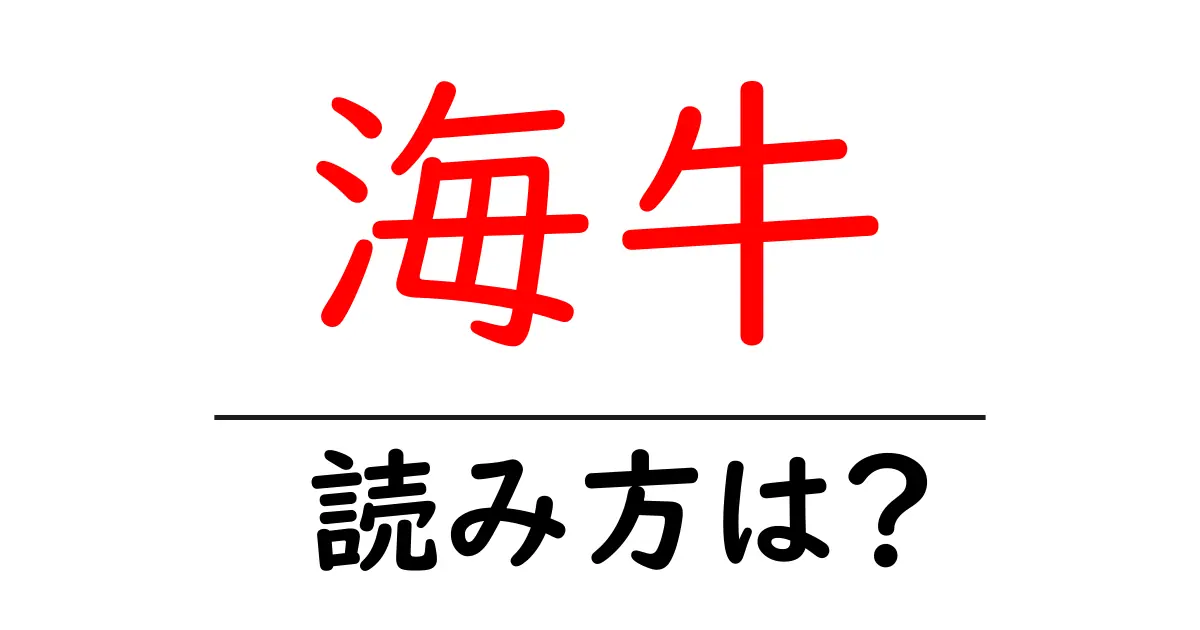

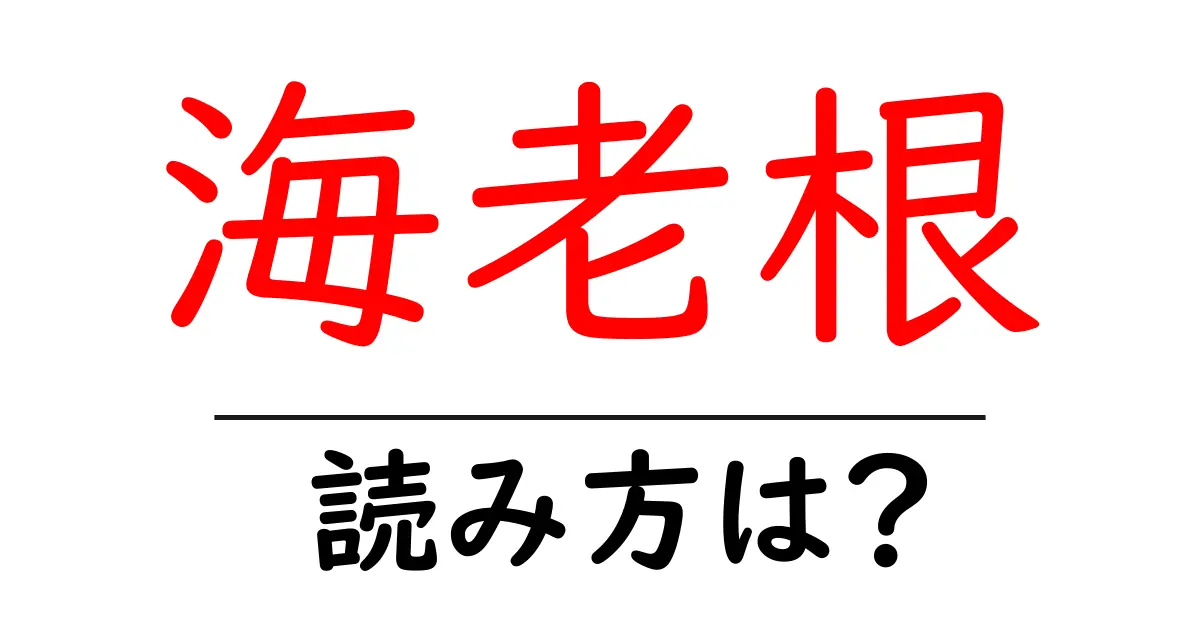

海老根の読み方

- 海老根

- えびね

「海老根(えびね)」という言葉は、日本の植物名の一つで、特に蘭の一種である「エビネ」はこの読み方で知られています。"海老"(えび)と"根"(ね)という二つの漢字から構成されています。"海老"は海に住む甲殻類の一種を指し、"根"は植物の根を意味しますが、この場合は合成された意味として捉えられています。 この読み方では、"海老"を強調し、発音する際に注意が必要です。一般的に、"海"(うみ)や"盆"(ぼん)といった他の言葉に使われる漢字は、単体では「う」と読むことが多いですが、「海老」の場合は独特の読み方をします。 また、「海老根」とも呼ばれるこの植物は特にその特徴的な花形が海老に似ているため、”海老”という言葉が選ばれました。日本の古典文学や芸術にも登場し、その名称の由来が日本文化に根ざしていることを考えると、言葉としても非常に興味深いですね。 このように、言葉の形成や読み方には日本語特有の背景や文脈が反映されているため、名前から植物の特性や文化的背景を知ることも楽しみの一つです。

「海老根(えびね)」は、主に蘭の一種である「エビネラン(海老根蘭)」を指します。この植物は、特に日本の湿った山地や森に自生し、美しい花を咲かせることで知られています。エビネランは、その名の通り、海老のような形をした花を持ち、色とりどりの花を楽しむことができます。花の色は、主に淡い紫色や白、黄色などがあり、見た目が非常に魅力的です。 また、エビネランは多年生の草本植物であり、地中に地下茎を持ち、毎年新しい葉を出して成長します。特に春から初夏にかけて花を咲かせる時期には、山の中でその美しい姿を見ることができ、自然を愛する人々にとって人気のある観察対象となっています。 文化的にもエビネランは評価されており、古くから庭園や盆栽として親しまれてきました。こうした背景から、エビネランは日本の自然や文化に深く根付いている植物の一つと言えます。

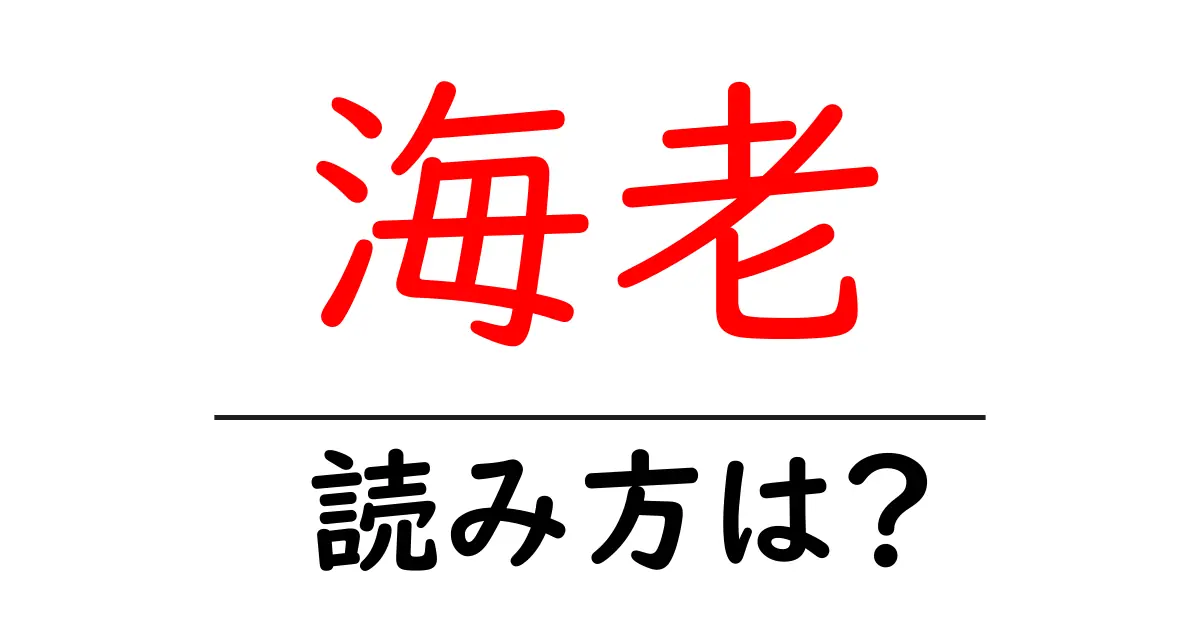

前の記事: « 海老の読み方は?難読語の読みと意味を解説

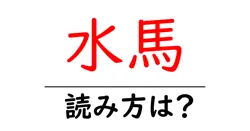

次の記事: 海胆の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »