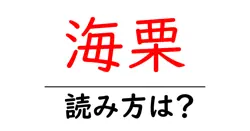

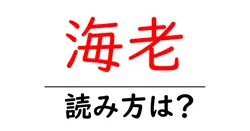

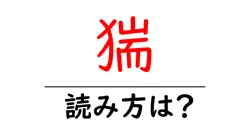

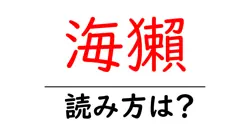

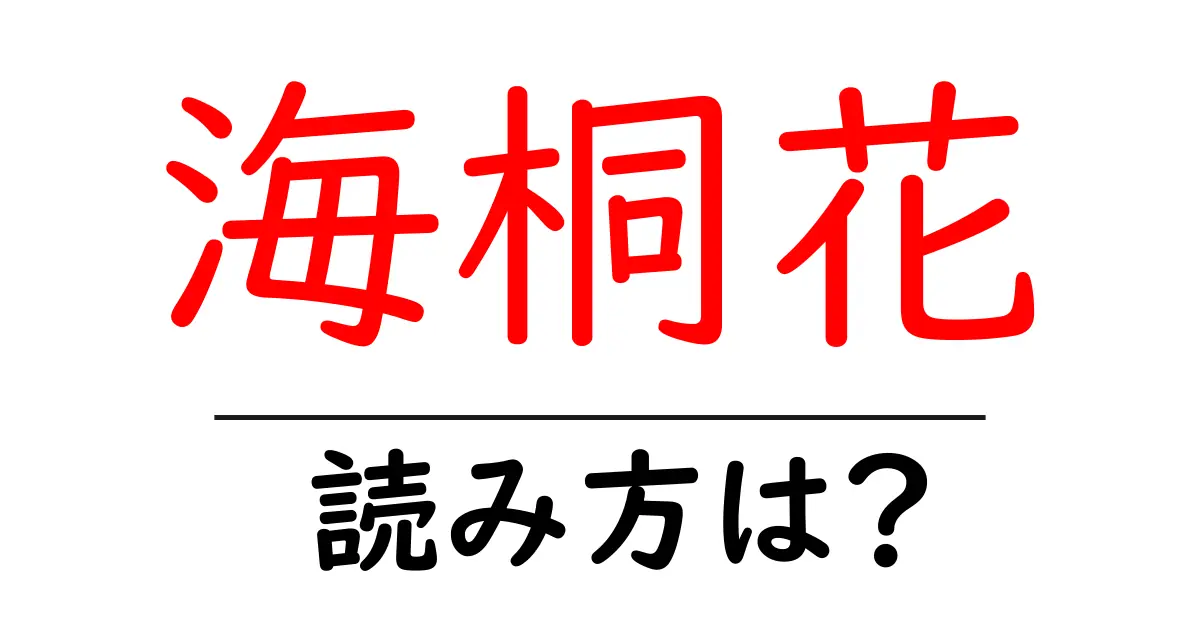

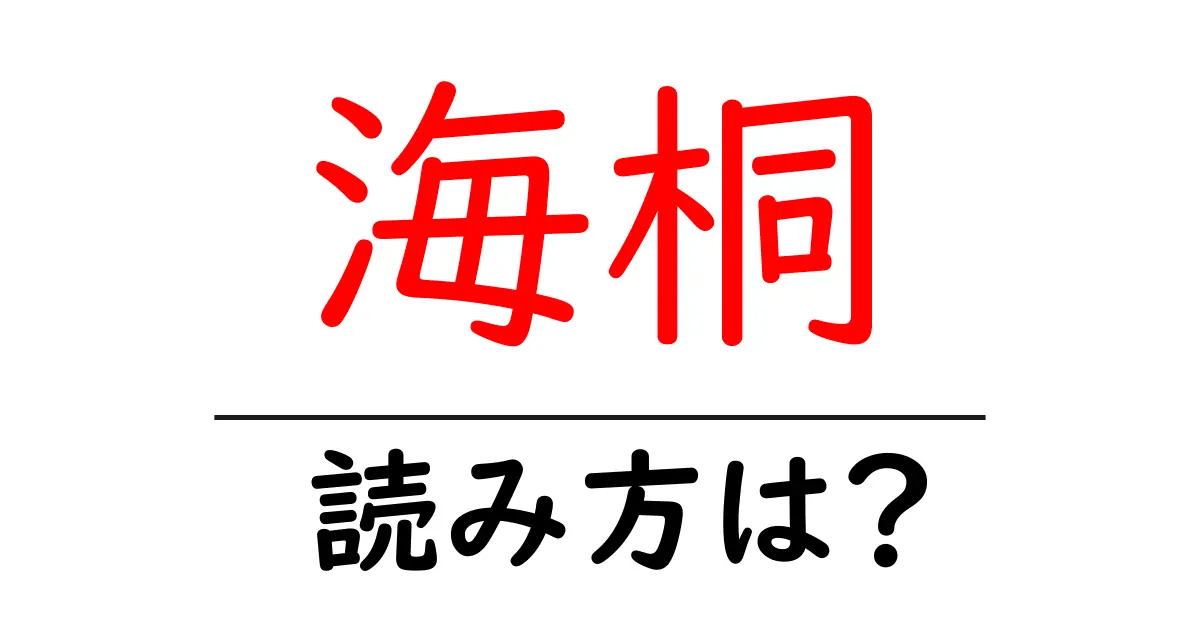

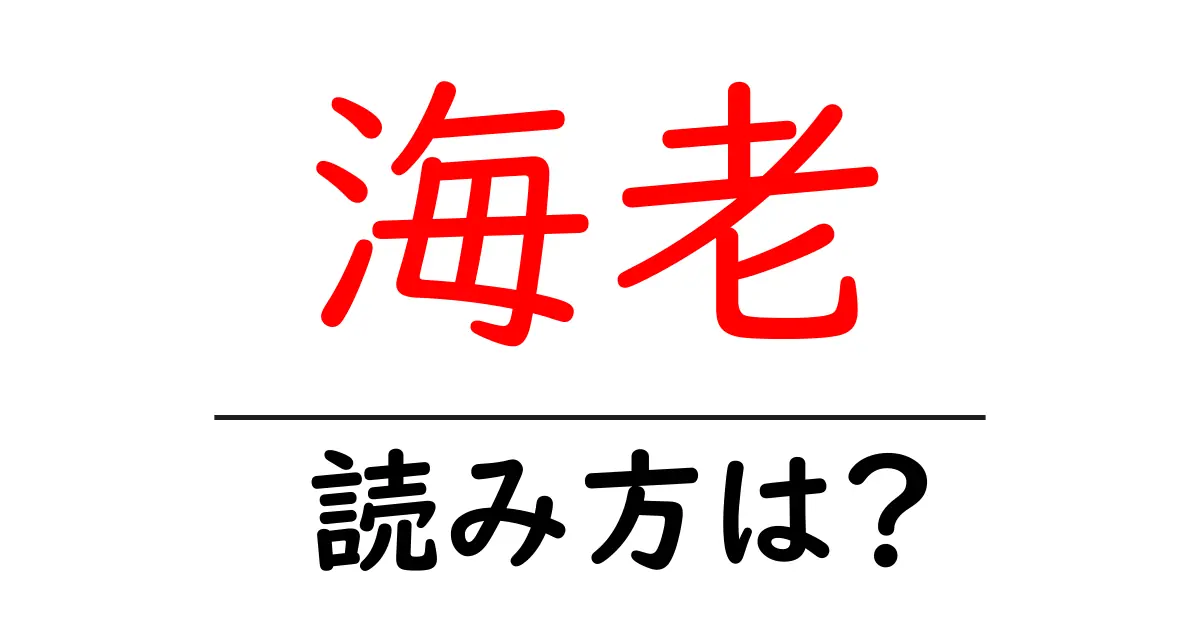

海老の読み方

- 海老

- えび

「海老(えび)」という言葉は、主に水中に生息する無脊椎動物の一種を指します。この言葉は、漢字で表記される際に「海」と「老」の二つの漢字を組み合わせていますが、一般的には「海」と「老」が連携した部分ではなく、音読みと訓読みの複合的な成り立ちが影響しています。 「海」は「うみ」と読み、海の中で生きる生物に関係することを示します。一方、「老」は「ふけ(る)」や「年老いる」といった意味を持ちますが、ここでは「えび」としての音を作り出す役割を果たしています。つまり、元々の漢字の意味から独立して、「えび」という音を採用することで、より柔軟な表現が可能となっているのです。 ちなみに、日本語の中でこの言葉は訓読みのスタイルが強調されており、「えび」という読みはそのまま単語として生活の中で自然に使われるようになっています。また、地域によって異なる方言や言い回しがあり、例えば「蝦(えび)」という表記も見られることから、広範な文化的表現が存在することもポイントです。このように、「海老」という言葉は、日本語の中での音の変遷や漢字の利用法が詰まった興味深い語彙となっています。

海老(えび)は、無脊椎動物である甲殻類の一種で、特にエビ科などに属する生物を指します。海や淡水の環境に生息し、さまざまな種類があります。食材としても広く利用されており、刺身や天ぷら、焼き物など、様々な料理に使われます。海老は、体が小さいものから大きいものまで多様で、通常は長い体と細い足、そして特徴的な触覚を持っています。また、プランクトンや小さな魚などを食べて成長し、鮮やかな色合いを持つものも多く、美しい水槽の中で観賞用としても人気です。

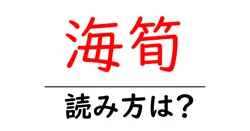

前の記事: « 海筍の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 海老根の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »