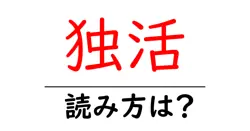

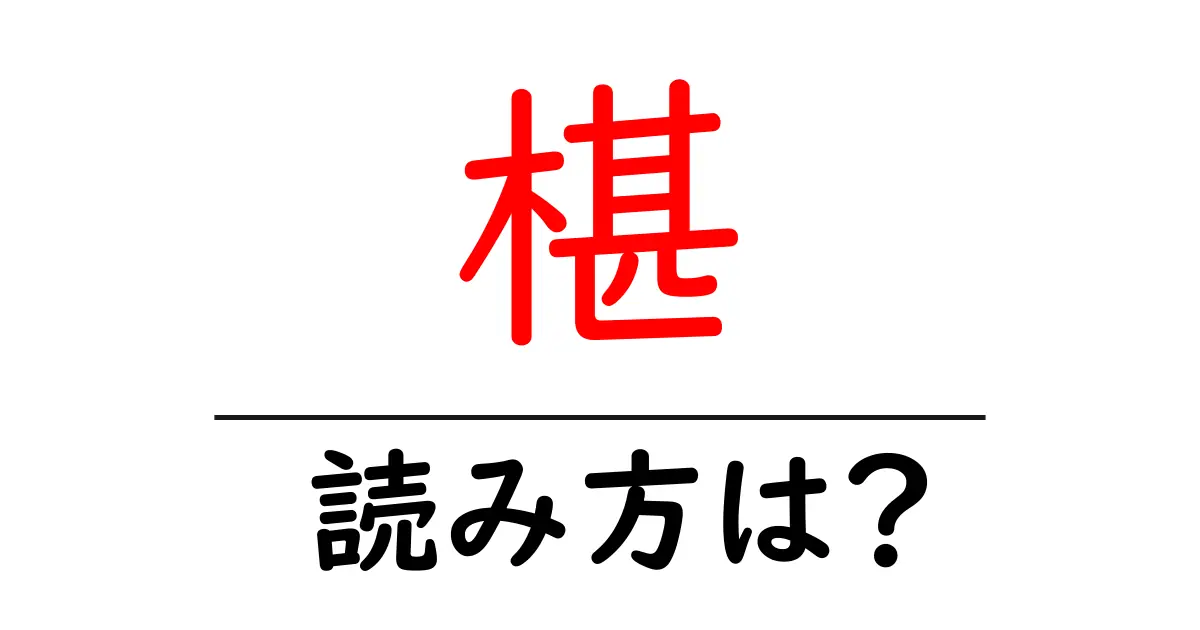

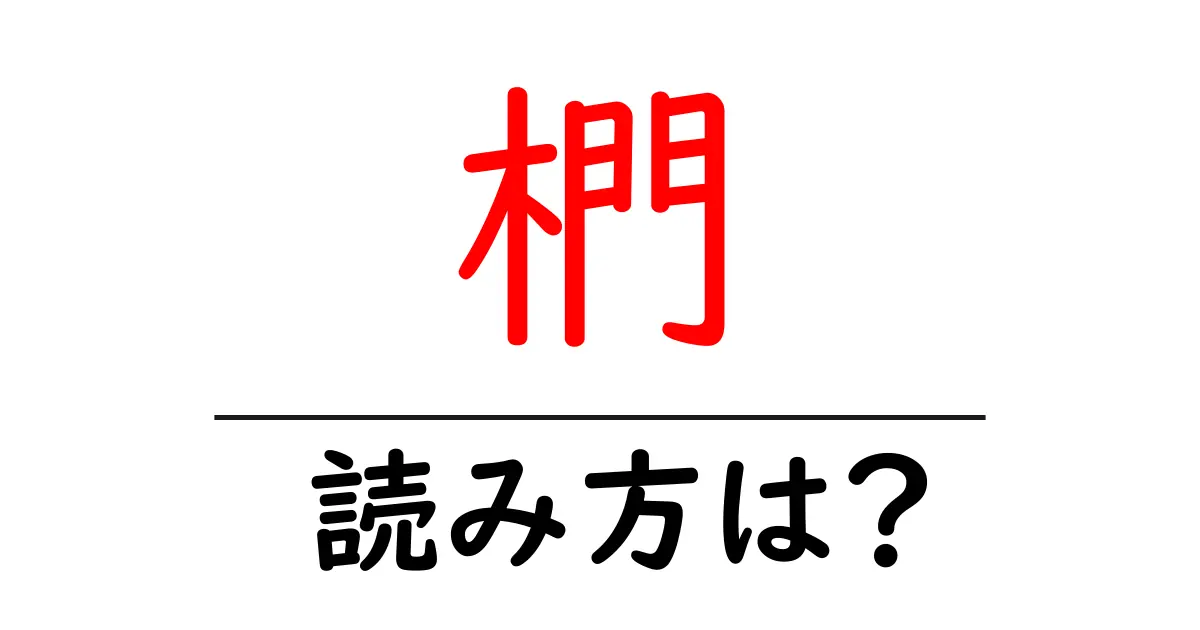

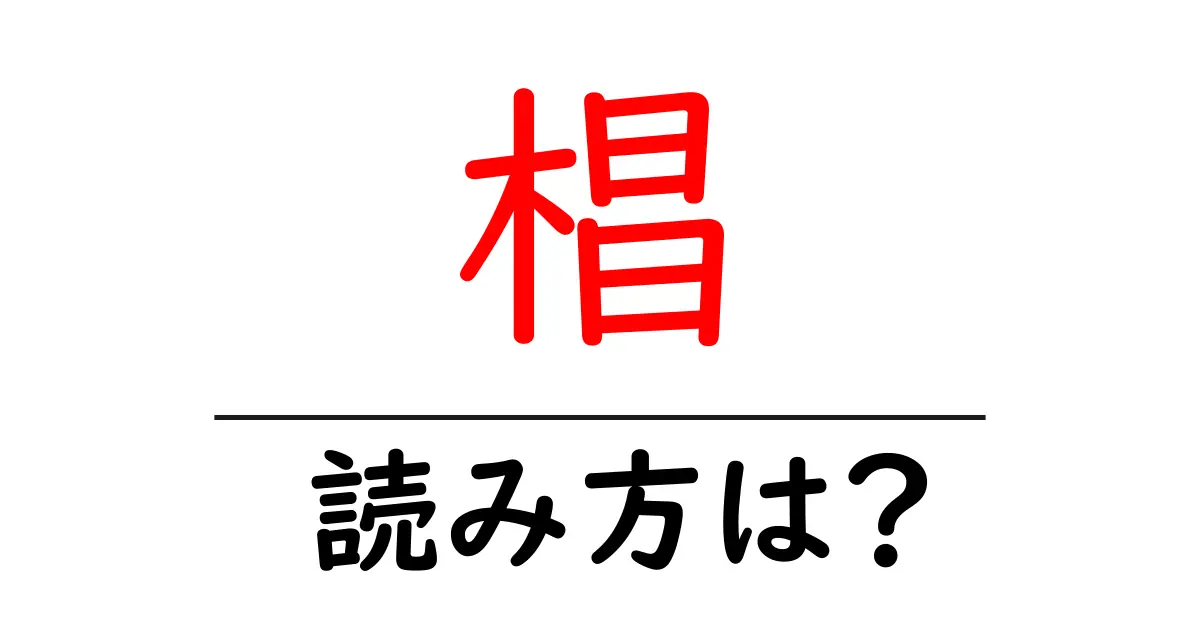

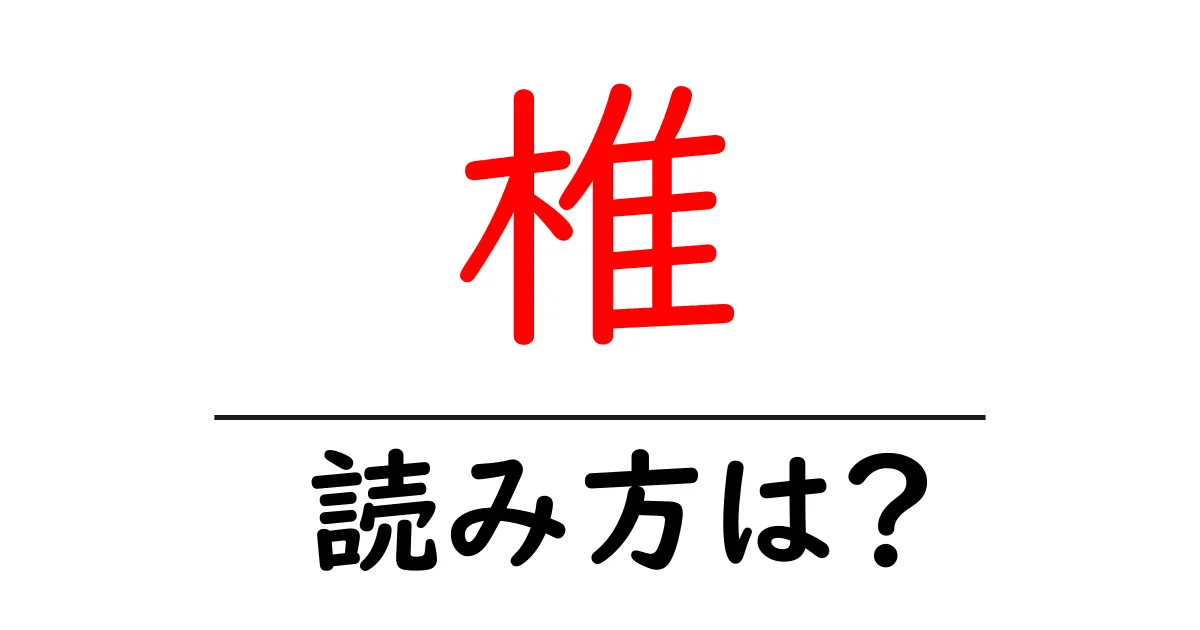

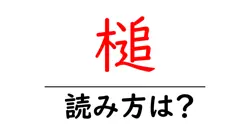

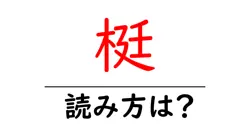

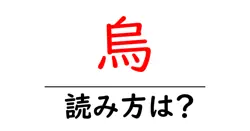

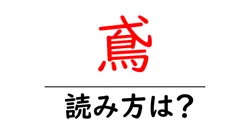

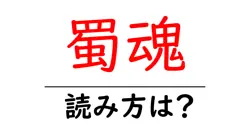

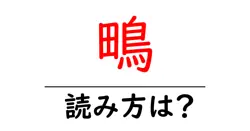

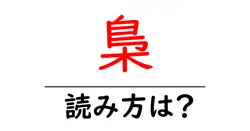

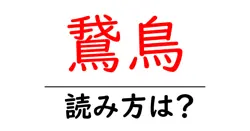

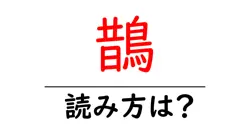

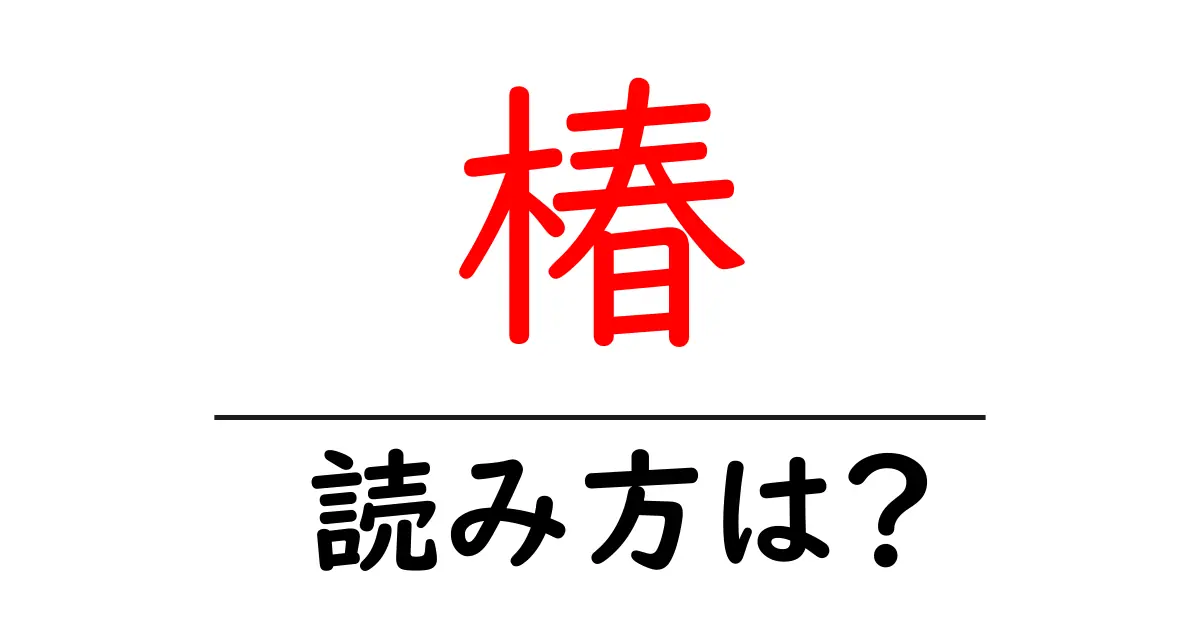

椿の読み方

- 椿

- つばき

「椿(つばき)」という言葉の読み方について解説します。まず、「椿」の字は「木偏(きへん)」と「春(はる)」という二つの部分から成り立っています。この漢字は、木の中に春の花を咲かせる種類の植物を意味しています。日本では、椿は主に冬から春にかけて花を咲かせることから「つばき」と読まれています。 「つばき」の発音は、「つ」と「ば」、「き」という三つの音の組み合わせで構成されています。特に「つ」には小さな口を使いながら息を通すように発音し、「ば」が続きます。「ば」は声帯を震わせながら発音し、最後に「き」と続きます。このように、連続した音の流れが「つばき」という言葉の特徴です。 「つばき」という言葉は、一般的に「ツバキ科(か)」に属する植物を指し、特に日本の観賞用として有名です。同じ漢字を使った「つばき」ですが、地域や場面によって異なる言い方が存在することもあります。冷たい季節に咲く花であるため、日本の文化において画面や詩に使用されることが多々あります。 このように「椿(つばき)」の読み方は、漢字の成り立ちや音の組み合わせによって理解されることが重要です。

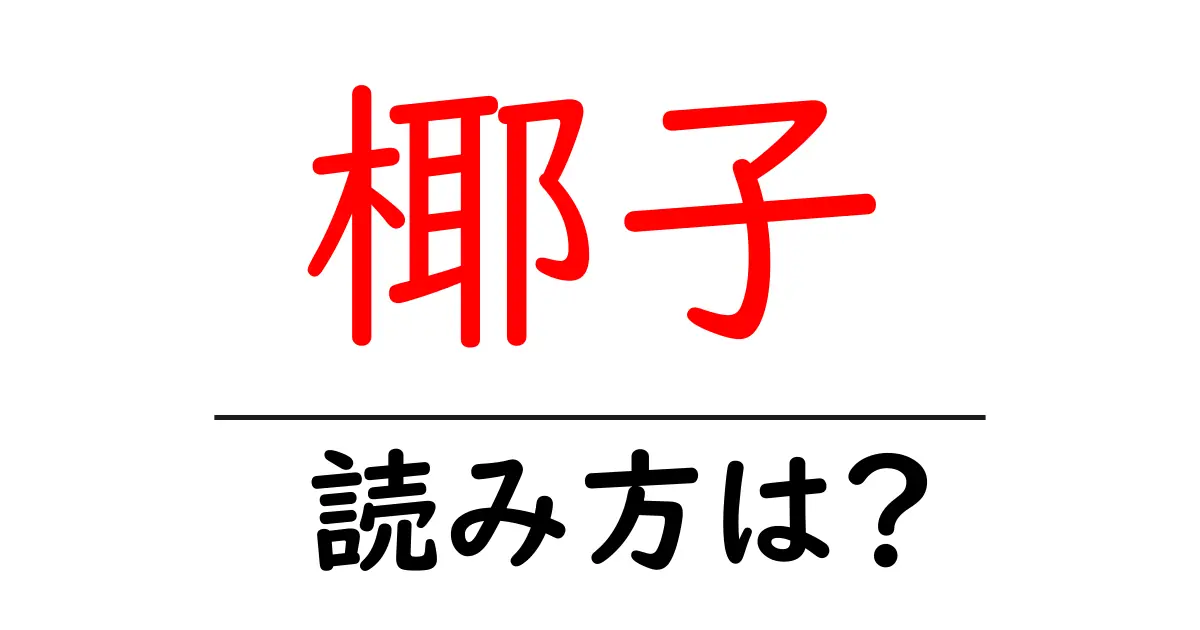

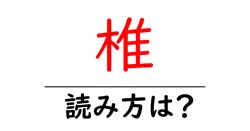

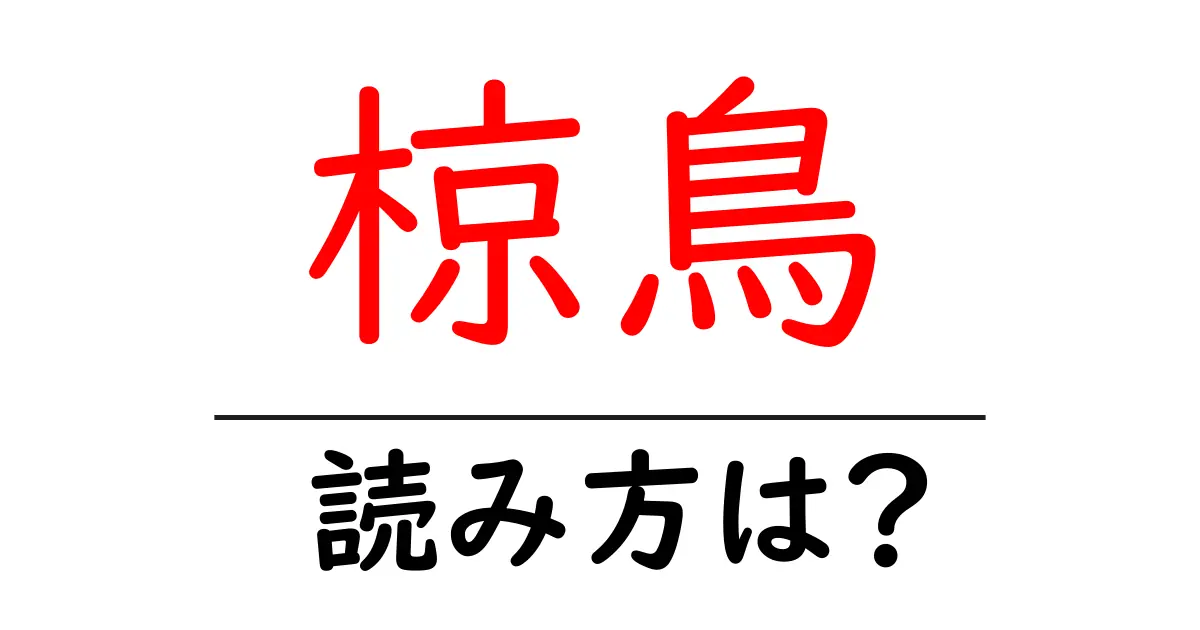

椿(つばき)は、ツバキ科の常緑低木で、日本を含むアジア地域に広く分布しています。特に日本では、椿の花は冬から春にかけて咲き、多くの地域で観賞用として親しまれています。花は艶やかな紅色、白色、またはその両方の色合いを持ち、見た目の美しさから「椿」の名が付けられています。 椿はその花だけでなく、葉や実にも特徴があります。葉は光沢があり、濃い緑色をしています。冬の寒い時期にも葉が落ちないので、常に青々とした姿を保っています。また、椿の実からは椿油が取れ、これは料理や化粧品、薬用として利用されています。 日本の文化や宗教においても椿は重要な存在であり、茶道や詩歌などにしばしば登場します。椿は、その優雅な姿や香りから、愛や思い出の象徴としても扱われることが多いです。特に、椿の花は散り方が美しいため、儚さや切なさを表現するモチーフとしても人気があります。

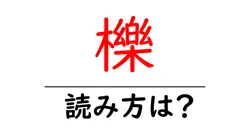

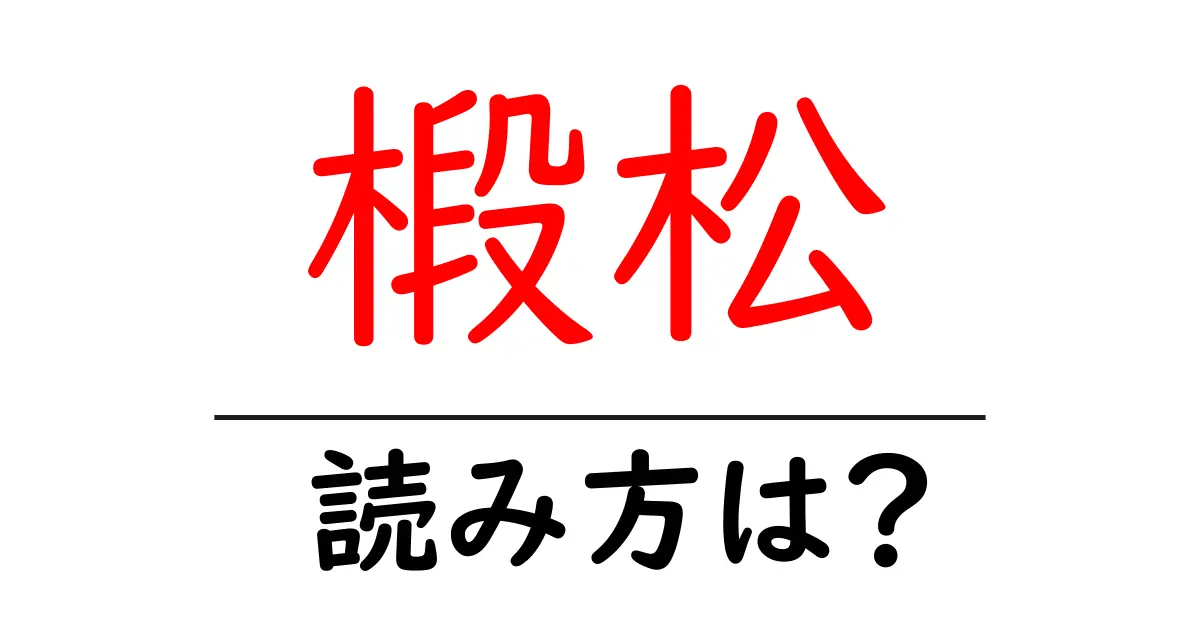

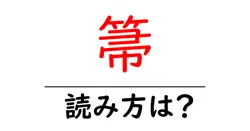

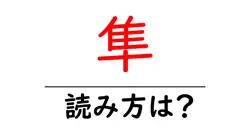

前の記事: « 椹の読み方は?難読語の読みと意味を解説

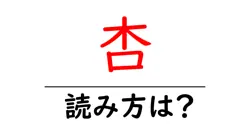

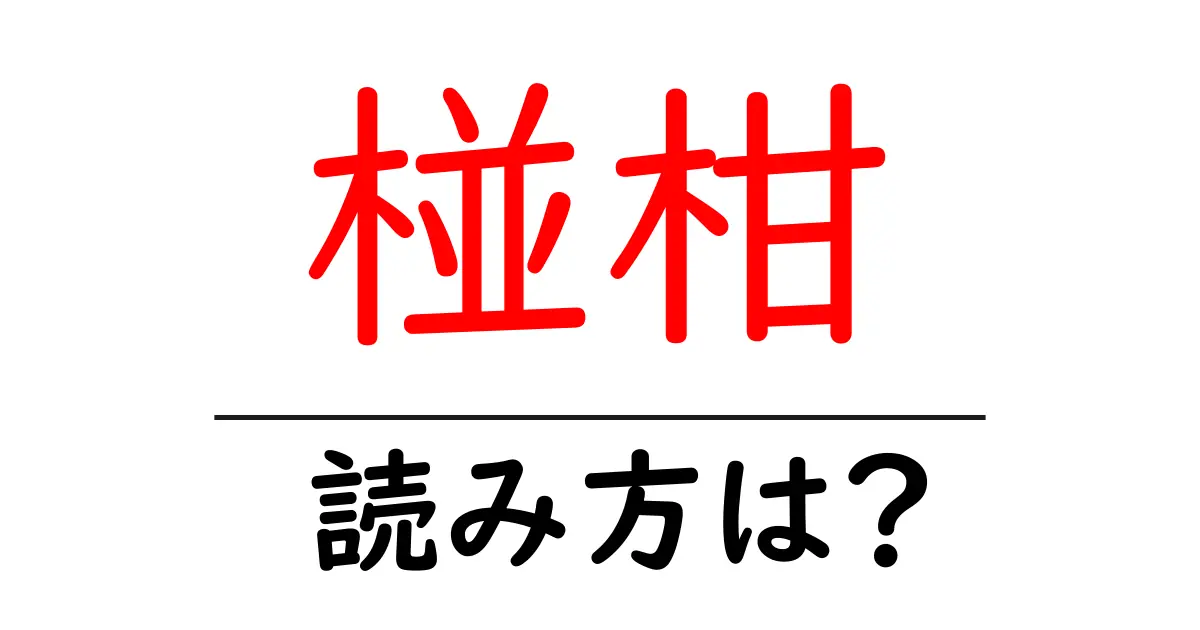

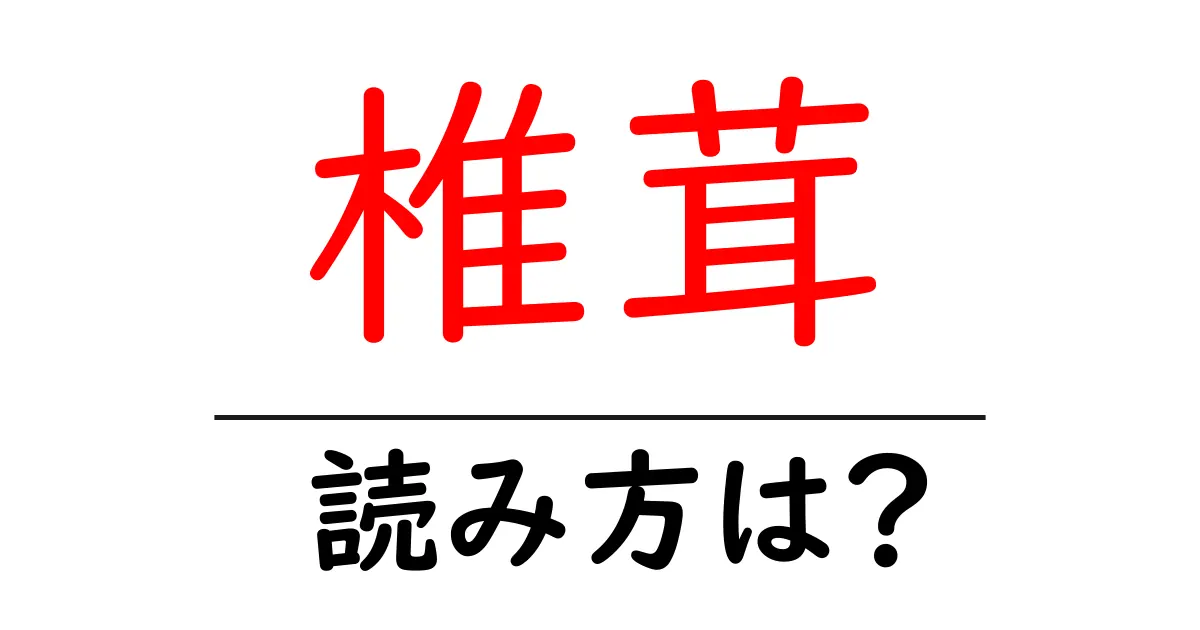

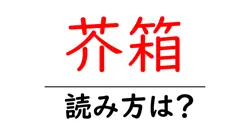

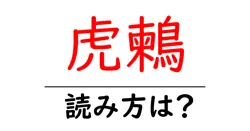

次の記事: 椿象の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »