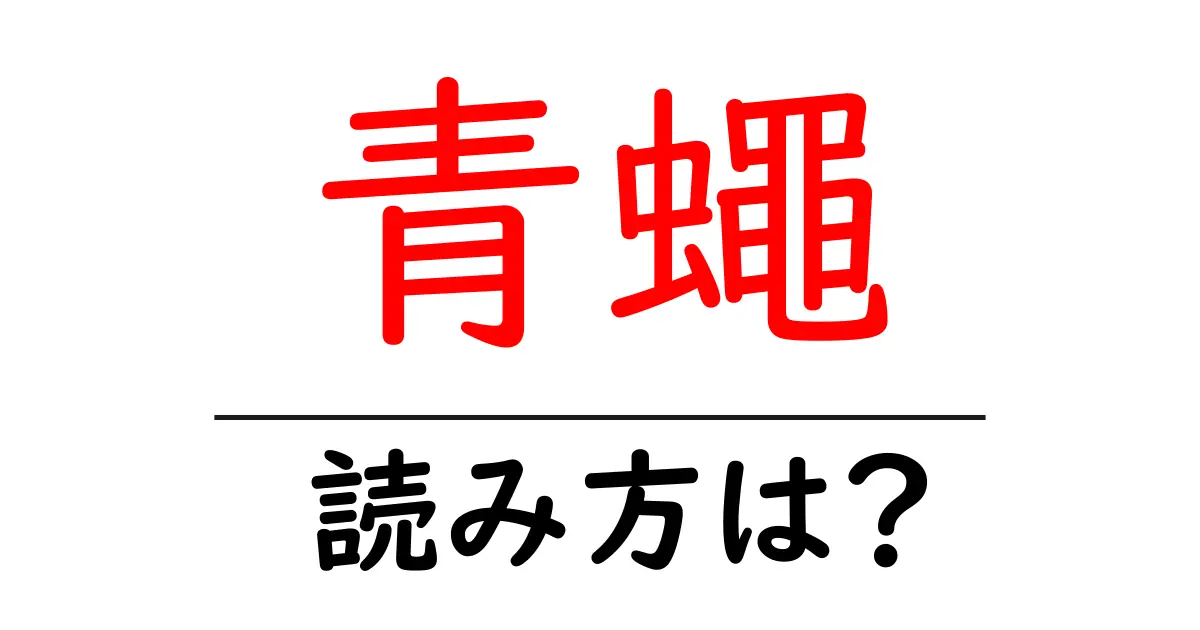

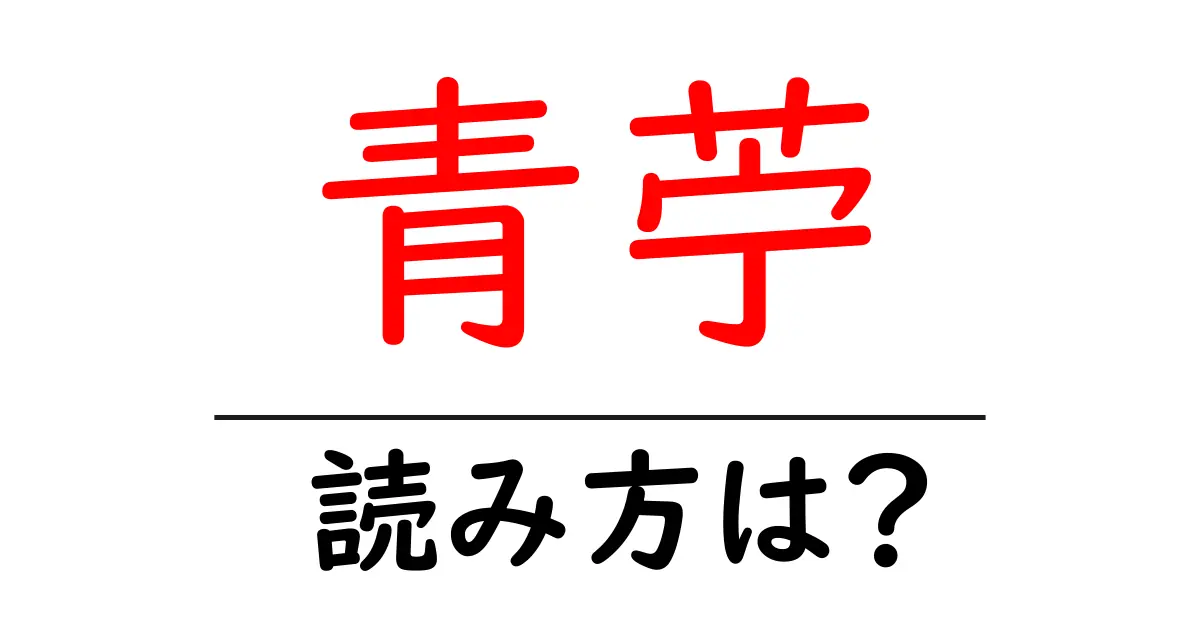

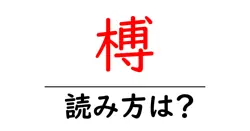

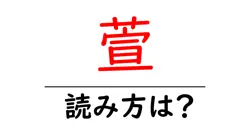

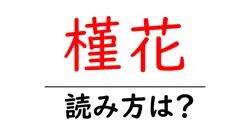

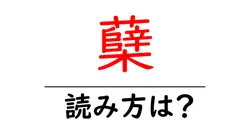

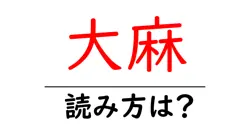

青麻の読み方

- 青麻

- いちび

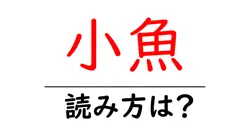

「青麻(いちび)」は、「青」と「麻」という二つの漢字から成り立っています。まず、"青"(あお)は、色を表し、一般的には緑色も含むことがあります。次に、"麻"(あさ)は、植物の一種であり、繊維や油を取るために栽培されることが多いです。この二つの漢字を組み合わせることで、特定の植物を指し示す言葉となります。日本語では、漢字の読み方は一般的に音読(オンヨミ)と訓読(くんよみ)から構成されていますが、「いちび」という読み方は訓読みの例にあたります。このように、漢字が組み合わさることで特定の語が生まれ、読み方もその組み合わせによって変わることがあります。特に、植物名に使われる場合、独自の読み方や伝統的な読みが存在することも多いです。

青麻(いちび)は、日本語において特定の植物を指します。青麻とは、特に麻の一種である「青麻(あおあさ)」と呼ばれる植物が一般的に認識されています。青麻は、主に繊維を採取するために栽培されており、その繊維は強靭で軽く、古くから衣類や布製品の生産に利用されてきました。特に、日本の伝統的な植物資源の一つとしての地位を有しています。青麻の種子からは食用油も抽出され、また、葉や茎は薬用としても用いられることがあります。さらに、現在では青麻はエコロジーやサステナビリティの観点からも注目されており、自然素材としての魅力が再評価されています。

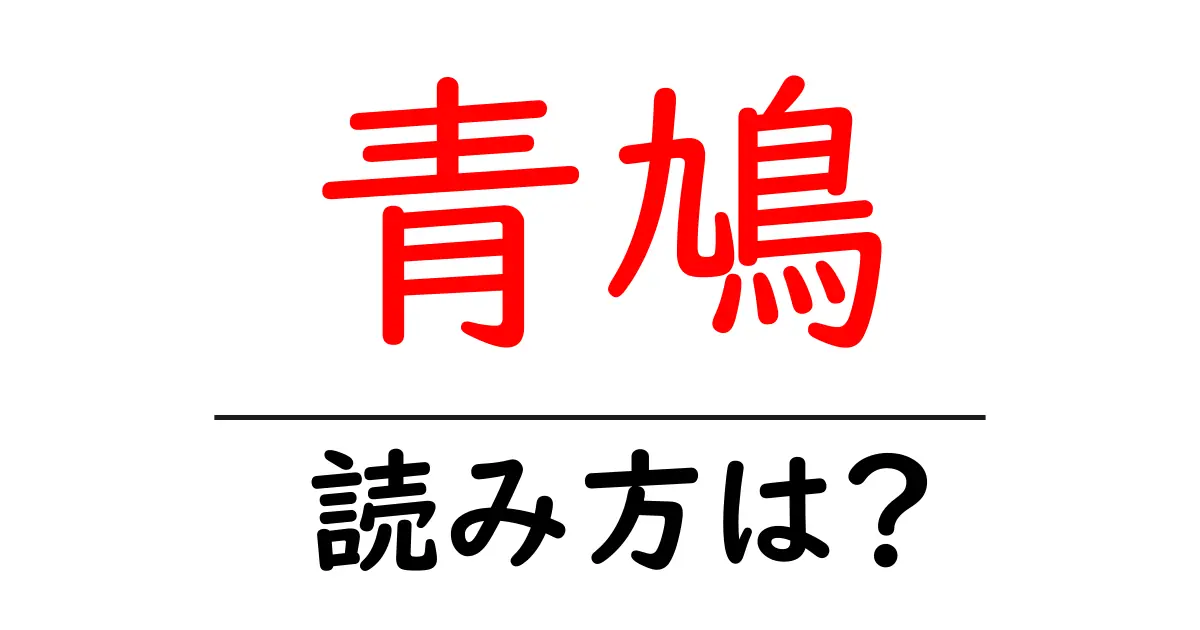

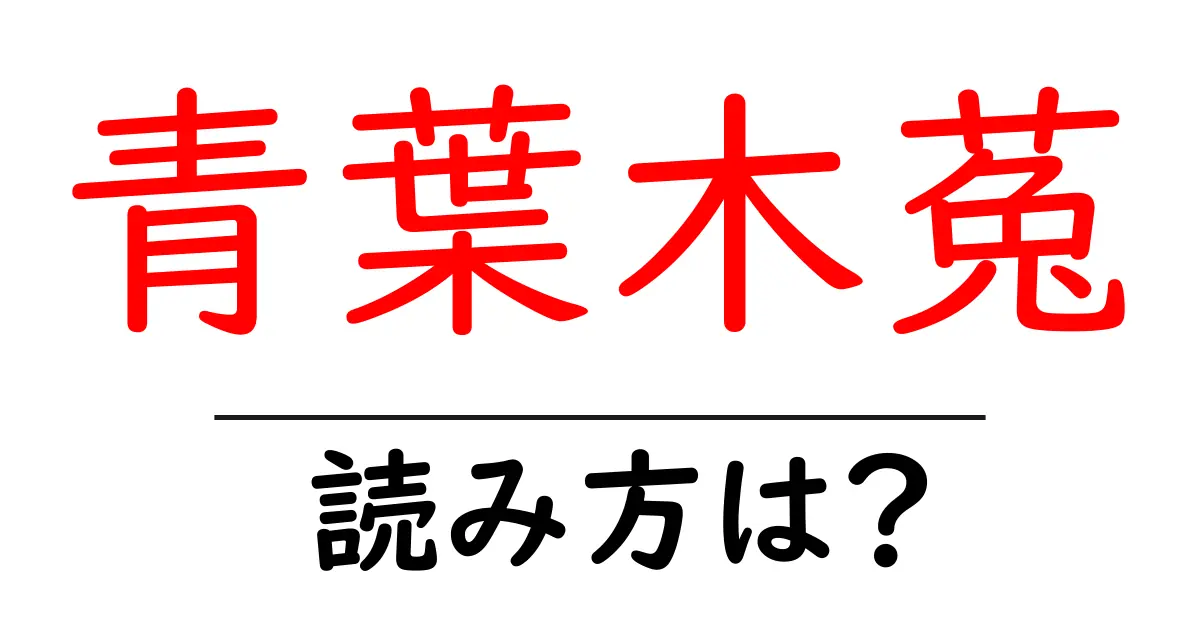

前の記事: « 青鵐の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 面皰の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »