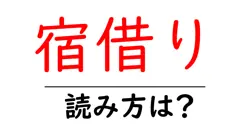

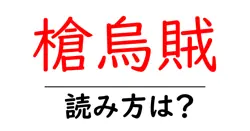

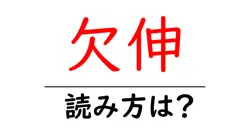

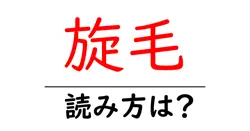

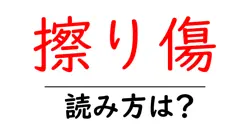

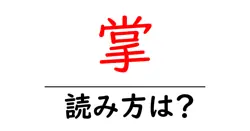

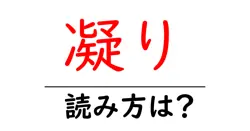

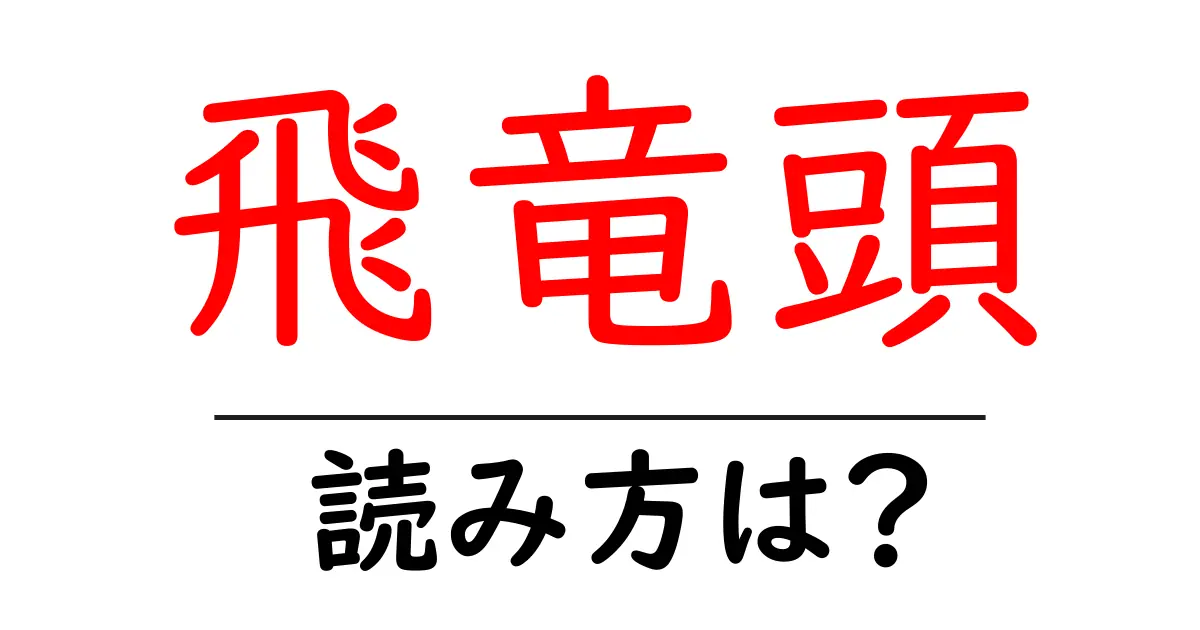

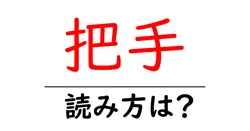

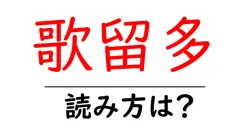

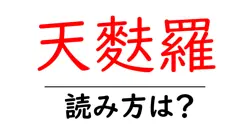

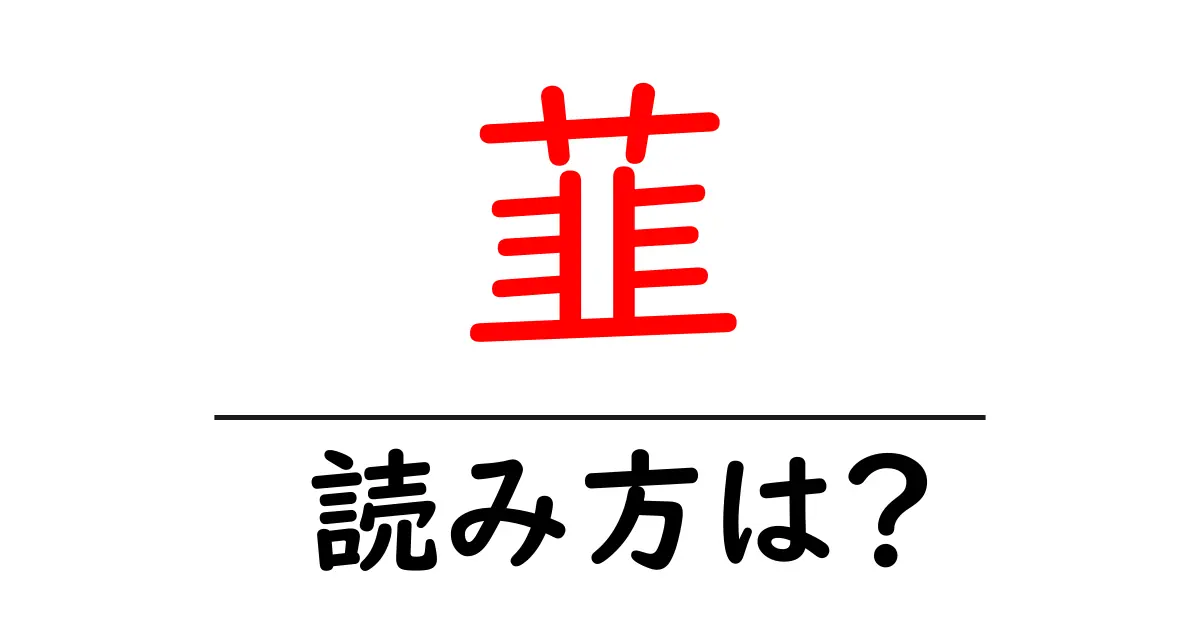

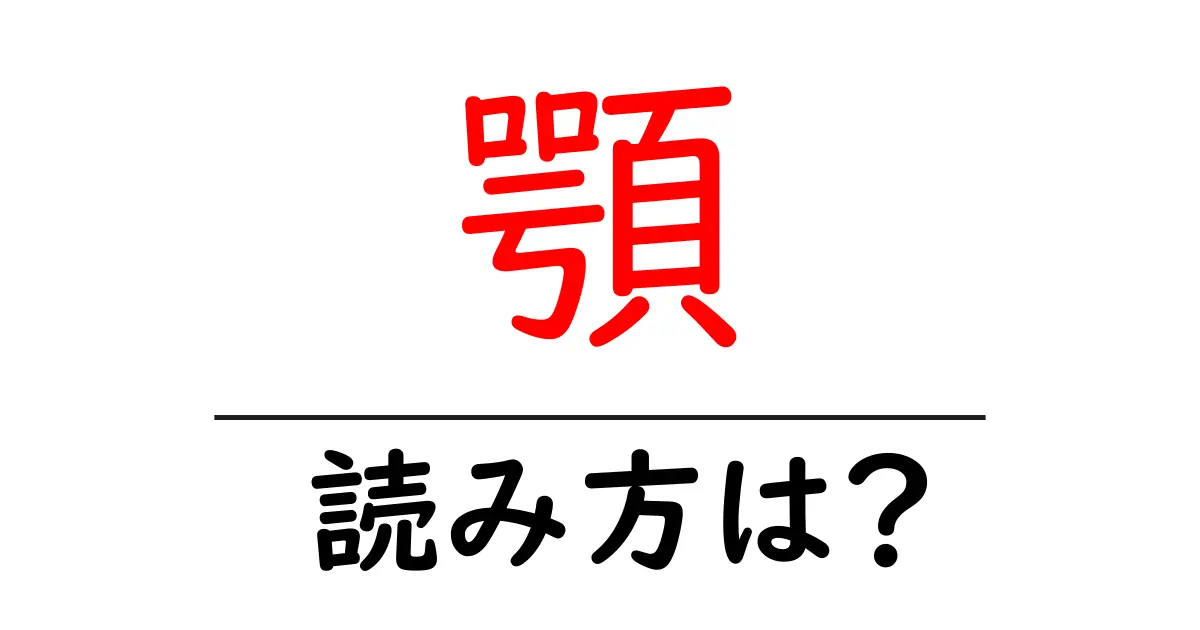

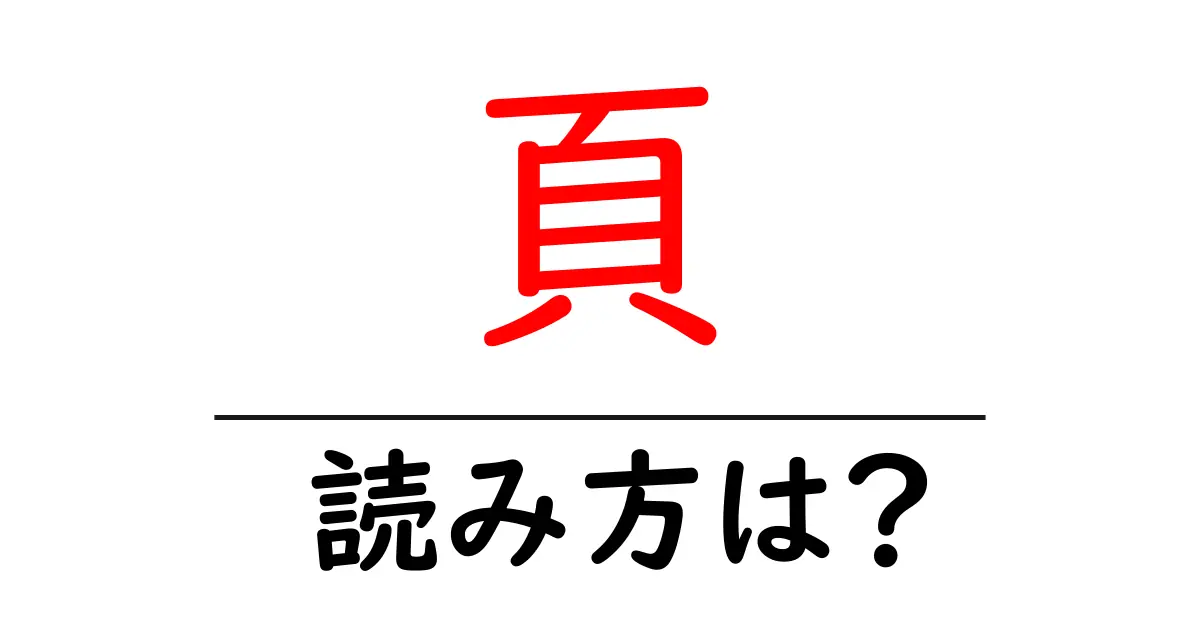

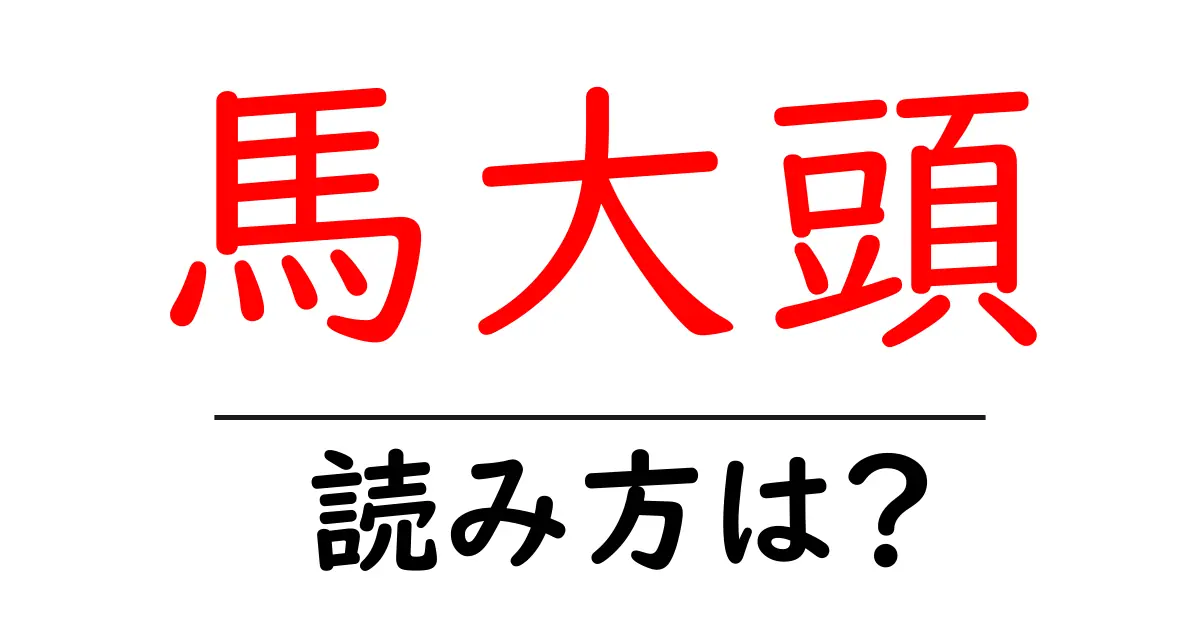

馬大頭の読み方

- 馬大頭

- おにやんま

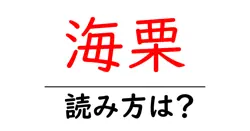

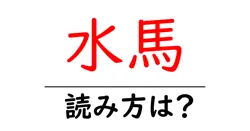

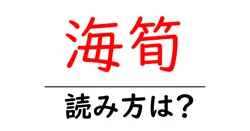

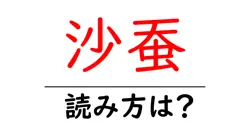

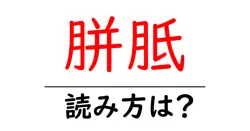

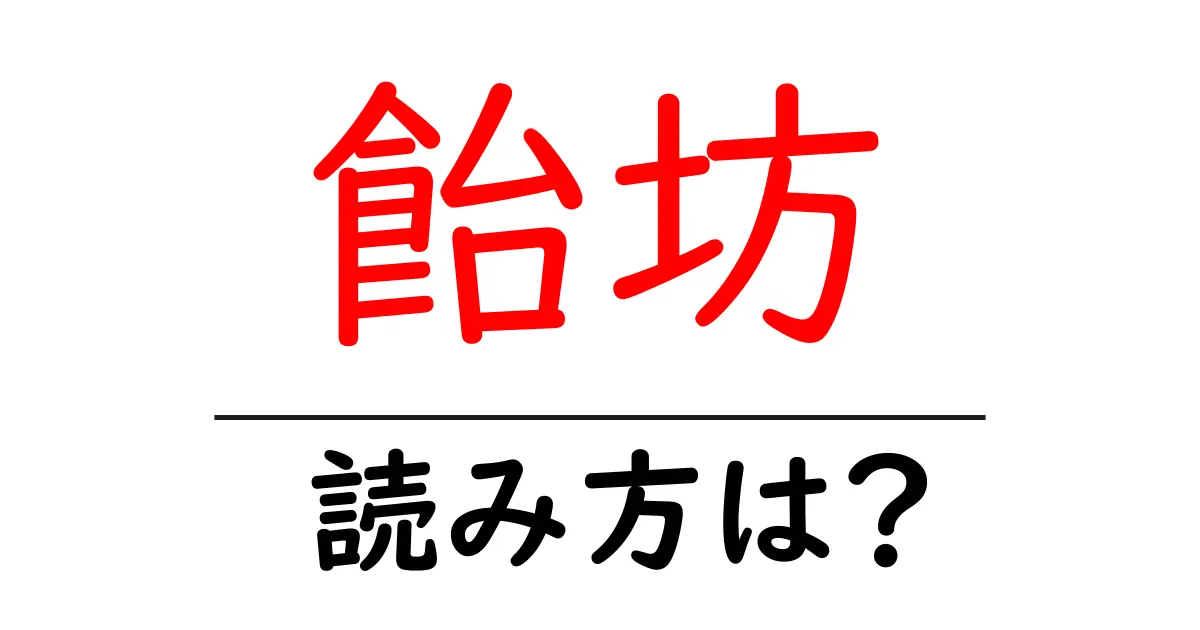

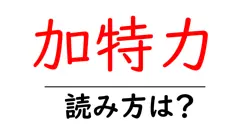

「無脊椎動物」という言葉は、漢字から成り立っています。まず、「無」は「ない」や「無い」という意味の漢字で、ここでは「脊椎」が存在しないということを示しています。「脊椎」は「せきつい」と読み、脊椎動物に共通する背骨を指す言葉です。「動物」は「どうぶつ」と読み、生命体の一種であることを表します。全体を通して「むせきついどうぶつ」となります。 「馬大頭(おにやんま)」は、「馬」と「大頭」の二つの漢字で構成されています。「馬」は「うま」とも読みますが、ここでは「おに」という音読みが用いられています。これは、この生物が馬に似た頭部を持つことに由来しています。「大頭」は、「おおあたま」とも読むことができますが、「おにやんま」の場合は、「おお」「あたま」を略して音読みの「だい」と「ず」を組み合わせたような形になっています。 このように、「無脊椎動物」と「馬大頭(おにやんま)」の読み方は、漢字の音読みと訓読みが巧みに組み合わせられており、特に「馬大頭」という表現は、感覚的にも特徴を捉えた興味深い読み方と言えるでしょう。

「馬大頭(おにやんま)」は無脊椎動物の一種で、トンボ目に属する昆虫です。この昆虫は、日本を含むアジアの多くの地域に生息しており、特に水辺や湿った環境を好む傾向があります。馬大頭という名前は、その見た目が大きくて力強いことから、馬の大きな頭部を連想させることに由来しています。 おにやんまはその体長が約8cmから10cm程度と大きく、翅を広げるとさらに壮大な印象を与えます。体色は鮮やかな緑色や青色をしており、特徴的な模様が見られます。また、非常に俊敏な飛行能力を持っているため、捕食者や餌である他の昆虫に対しても素早い動きで対応します。 その食性は肉食であり、他の小型昆虫を捕らえて食べることが多いです。生態系の中では捕食者としての役割を果たし、特に蚊などの害虫の数を減らす助けをしています。 馬大頭はまた、その威嚇行動として、自身の大きな体を活かし、他の昆虫や天敵に対して恐怖を与えることがあります。また、飛翔の際に発する音や振動は、周囲への存在を印象付ける一因ともなっています。こうした特性から、馬大頭は自然界において重要な存在であり、特に水辺の生態系においてはその生息が健全さを示す指標とも考えられています。

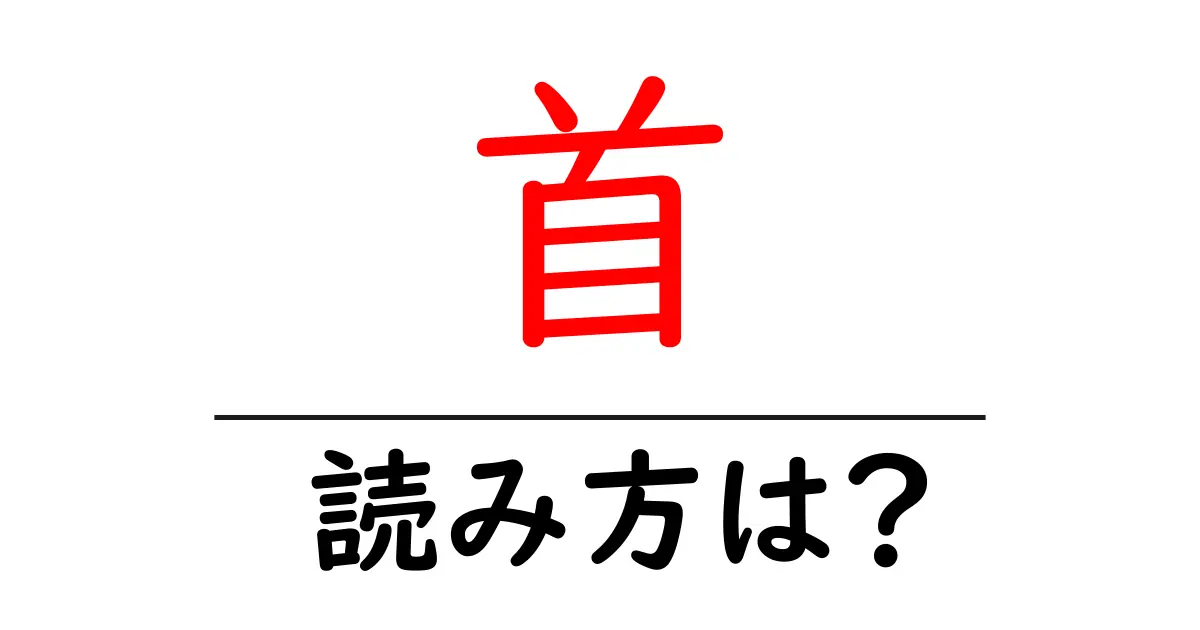

前の記事: « 首の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 音呼の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »