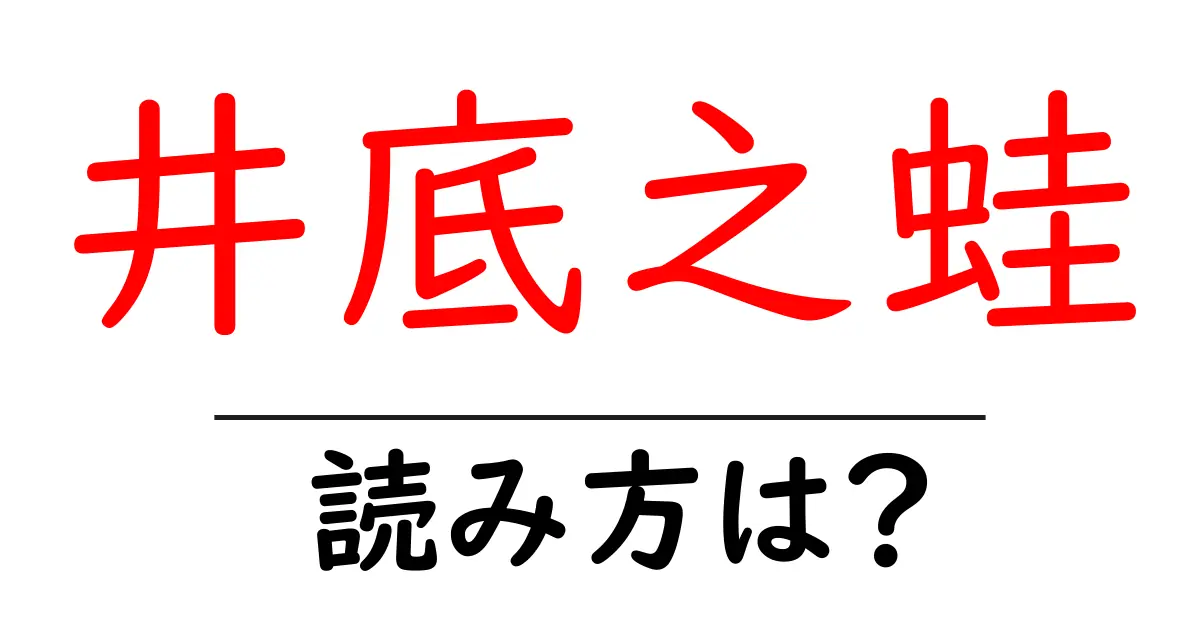

井底之蛙の読み方

- 井底之蛙

- せいていのあ

「井底之蛙(せいていのあ)」という四字熟語の読み方について解説します。この言葉は、漢字の一字一字に意味があり、それぞれの読み方があります。 まず、「井」は「せい」と読みます。ここでは、「井戸」を意味し、「井」の音読みが用いられています。 次に「底」は「てい」と読みます。これは、物の下部や底のことを指す漢字で、同じく音読みが適用されています。 「之」は「の」と読みます。これは、古い日本語の助詞で、所有や関係を示す役割を果たします。 最後に「蛙」は「かえる」と読みます。これは、両生類のカエルのことを指し、音読みの「ア」に基づいて、ここでは訓読みで「かえる」となっています。 したがって、「井底之蛙」は音読みと訓読みが組み合わさって得られる読みであり、全体で「せいていのあ」となります。この言葉は、漢字の音読みと訓読みの組み合わせにより形成された、非常に興味深い例と言えるでしょう。

「井底之蛙(せいていのあ)」とは、中国の古典に由来する四字熟語で、直訳すると「井の底にいる蛙」という意味になります。この言葉は、井戸の底に住む蛙がその狭い世界に閉じ込められ、外の広い世界を知らないことを例えています。つまり、自分の狭い視野に囚われて、より大きな世界や可能性を理解できない人のことを指します。 この言葉は、限られた環境にいることで、物事を偏った視点でしか捉えられないという警告や教訓を含んでいます。自分の知識や経験だけではなく、他の視点や情報にも耳を傾ける重要性を教えてくれます。 「井底之蛙」は、思慮の浅さや経験の乏しさを自覚し、成長する機会を見逃さないようにというメッセージを込めた表現であり、日常生活や仕事での視野を広げることの大切さを教えています。

- 彼は小さな村で暮らしているため、世界の広さを知らず、まさに井底之蛙の状態だ。

- その考え方はあまりにも狭いので、井底之蛙に過ぎないと言わざるを得ない。

- 井の中の蛙:狭い範囲の中でしか物事を理解できない人を指す。

- 視野狭窄:物事を広く見ることができず、限られた視点からしか考えられない状態を指す。

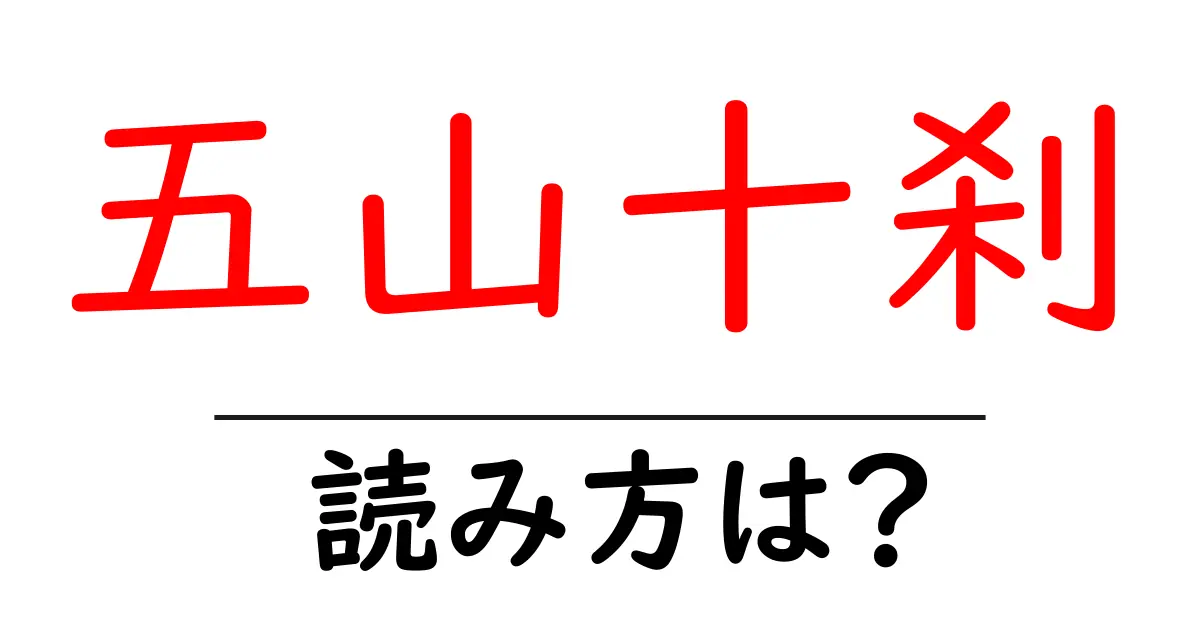

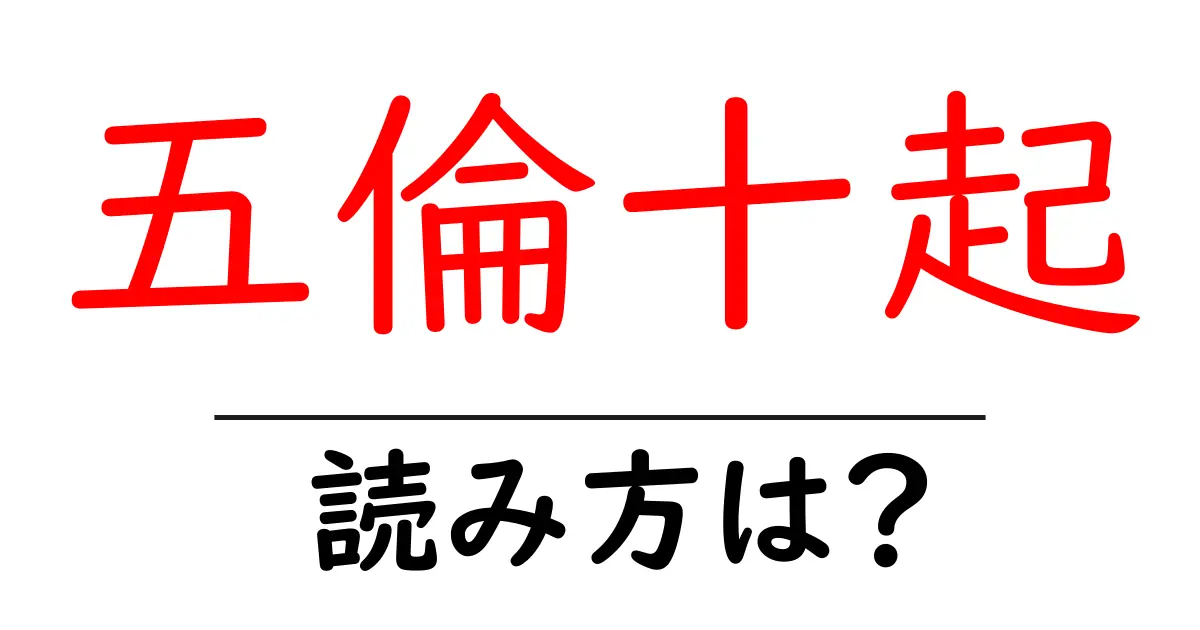

前の記事: « 五風十雨の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 亭主関白の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »