追善供養の読み方

- 追善供養

- ついぜんくよう

「追善供養(ついぜんくよう)」という言葉は、まず「追善」と「供養」という二つの部分から成り立っています。 「追善(ついぜん)」の「追(つい)」は、何かを追い求めるという意味から来ており、「善(ぜん)」は善行や善事を指します。全体としては、故人や亡くなった方のために善行を追い求めるという意味が含まれています。また、ここでの「追」は、亡き人を忘れずにその善を繋げていくことを示唆しています。 次に、「供養(くよう)」の「供(きょう)」は、さまざまなものを供えて献じることを表し、「養(よう)」は育てる・養うという意味です。合わせると、亡き人に対して供え物を捧げる行為を指します。特に仏教的な文脈で、亡くなった人を思い出し、その魂の安らかさを願って行う儀式を表しています。 このように、「追善供養」という四字熟語は、それぞれの漢字の意味を丁寧に理解することで、その読み方を覚える助けとなります。読み方としては、「追善」は「ついぜん」、「供養」は「くよう」と読むので、全体としては「ついぜんくよう」となります。日本語の成り立ちを感じながら、正しい発音を意識して練習することが重要です。

追善供養(ついぜんくよう)とは、亡くなった人の冥福を祈り、その霊を慰めるために行う供養のことを指します。一般的に、仏教において行われる儀式であり、亡くなった方の恩恵に感謝し、その成仏を願う意味が込められています。追善とは、過去の行いに対して善行をもって次善を重ねることを意味し、供養はその行為を実際に行うことを指します。具体的な行動としては、焼香やお経を唱えること、あるいは故人の好きだったものを供える行為が挙げられます。このような行為を通じて、故人の霊が安らかに成仏できるようにと願う気持ちが表れています。

- 彼は毎年、祖父の命日には追善供養を行っている。

- 寺院で行う追善供養に参加し、故人を偲んだ。

- 法要:故人の霊を供養するための儀式。

- 供養:亡くなった人の霊を慰めるための行為。

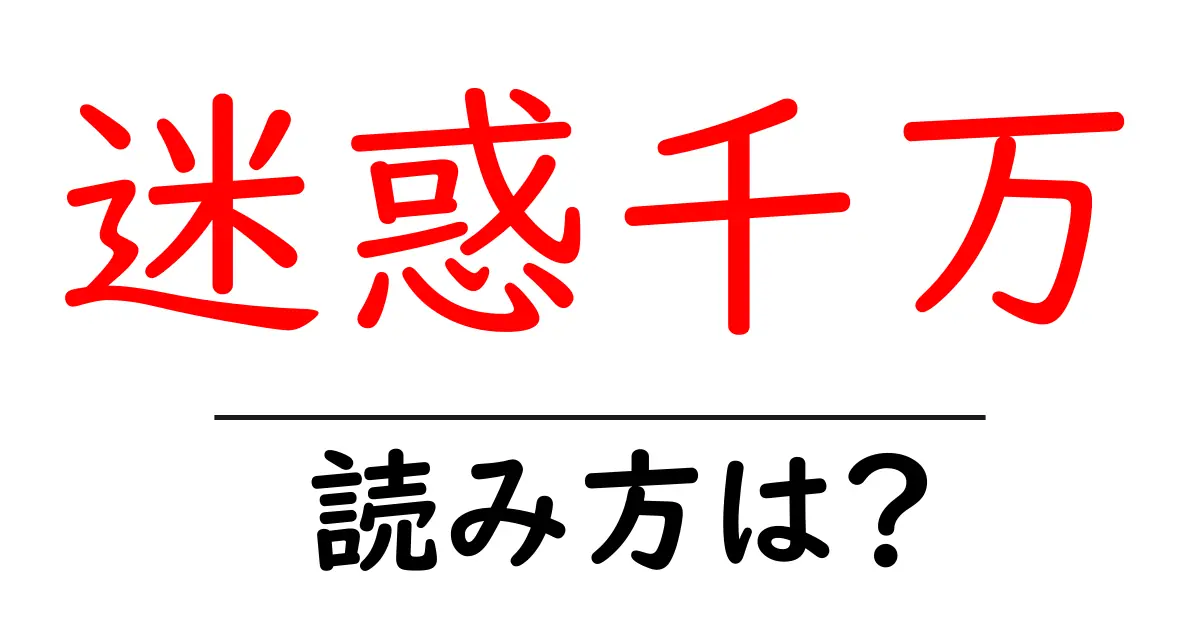

前の記事: « 迷惑千万の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 遅疑逡巡の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »