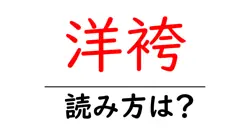

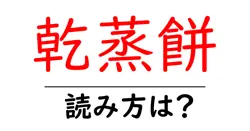

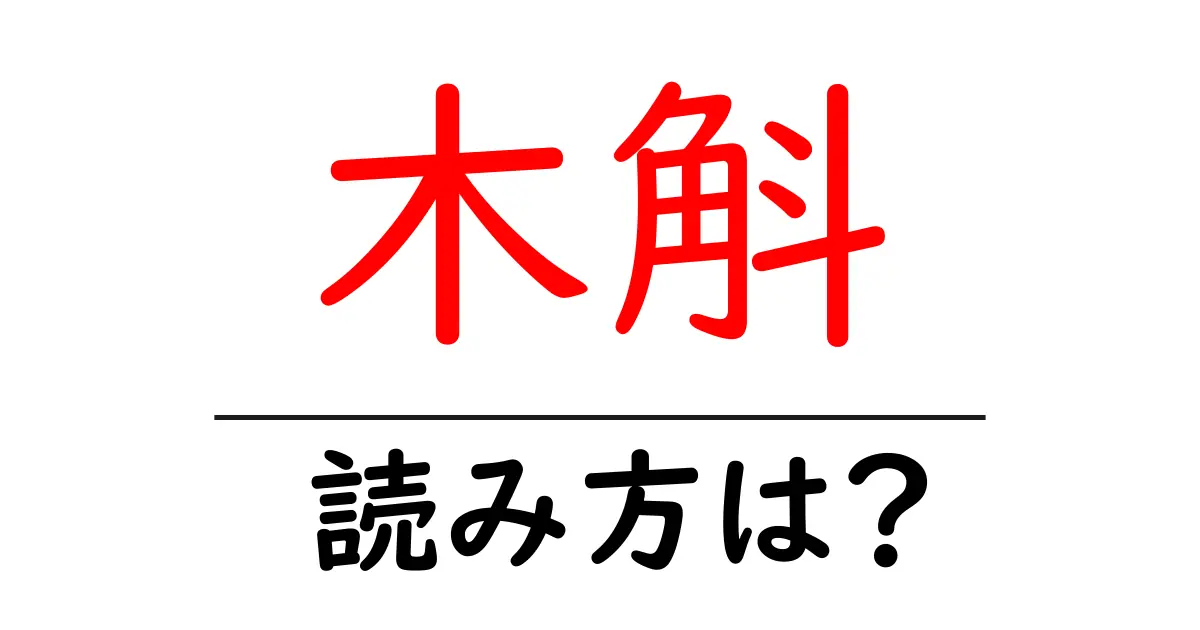

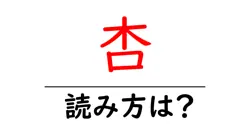

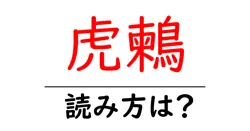

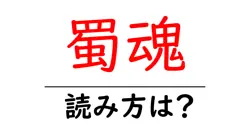

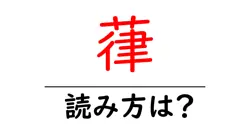

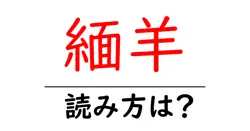

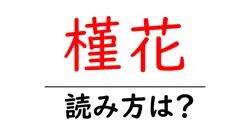

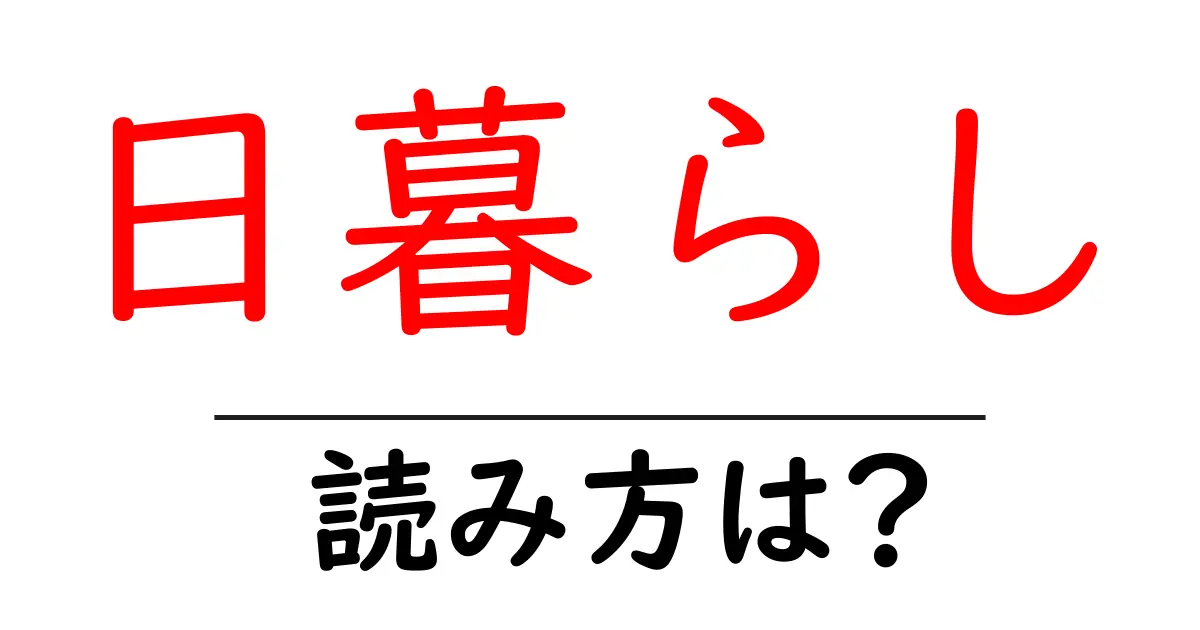

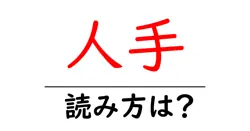

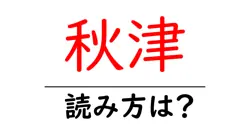

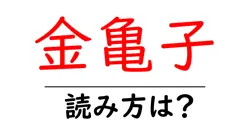

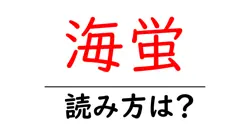

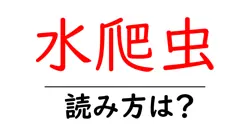

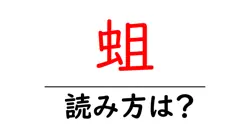

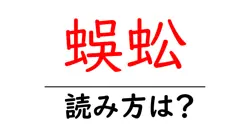

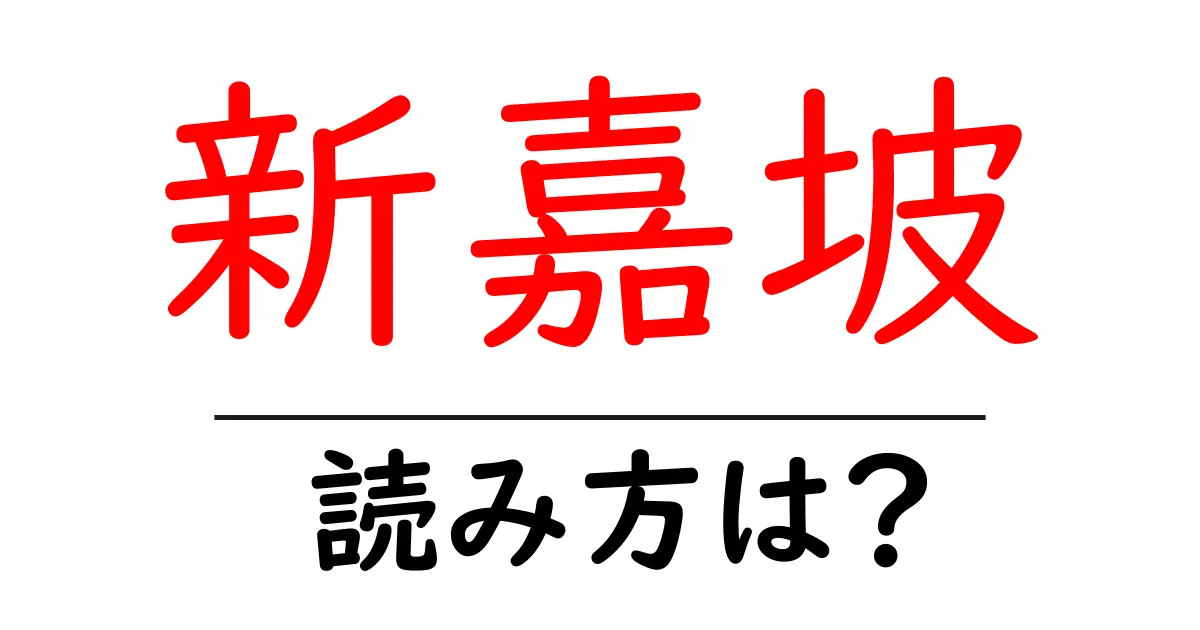

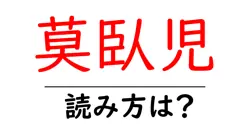

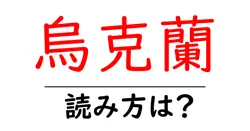

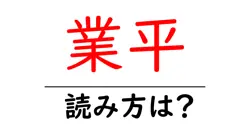

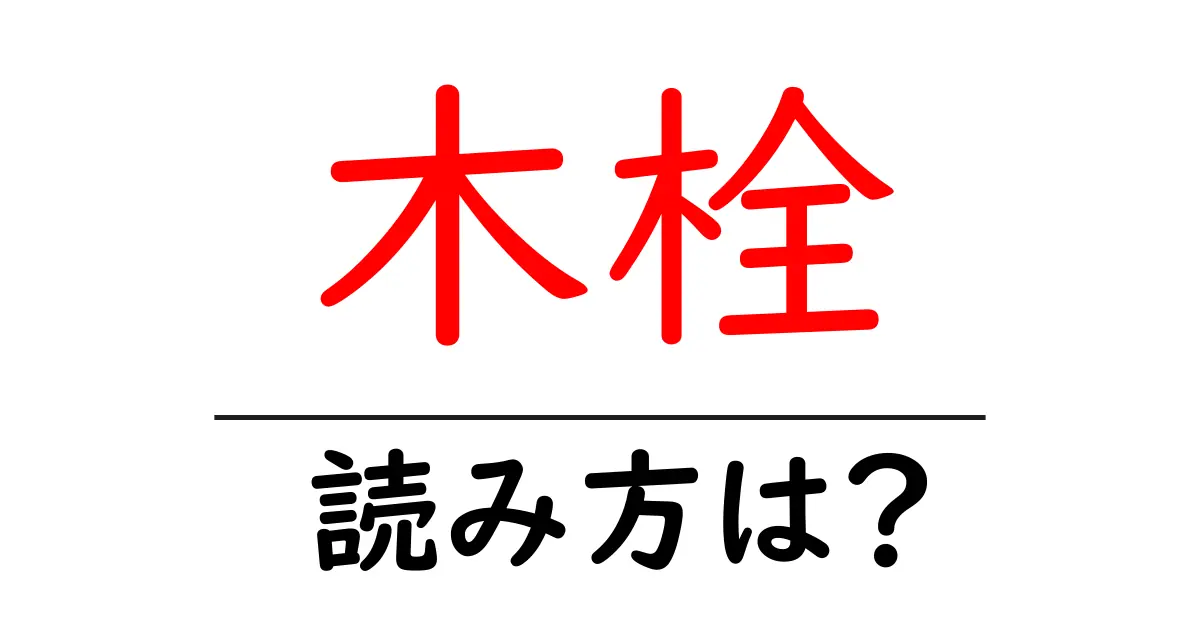

木栓の読み方

- 木栓

- コルク

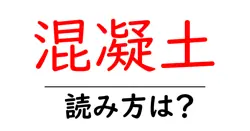

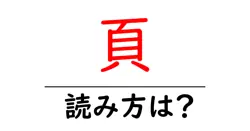

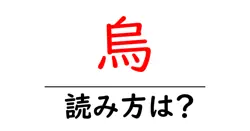

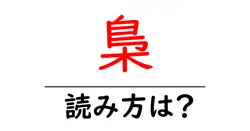

「木栓」という言葉の読み方は「こせん」です。「木」は「こ」と読み、「栓」は「せん」と読みます。これは、漢字それぞれの音読みを使った形になっています。この言葉は日本語における外来語の一つで、特にコルクという素材を指すことが多いです。「木栓」はその名の通り、木で作られた栓のことを意味しますが、通常はコルクの栓として使用されることが一般的です。 「木」という漢字は、植物や木材を表す意味があり、「栓」という漢字は、物の入り口をふさぐための道具、あるいは物を閉じるためのものを指します。これにより、「木栓」は自然素材である木から作られた栓であることが理解できます。 日本ではこの「木栓」という言葉が広く使われており、特にワインや飲料の瓶に用いられるコルク栓として親しまれています。読み方に関しては、平仮名で「こせん」と書かれることが多く、カタカナで表記される「コルク」とも関連しています。外国から入ってきた言葉が日本語に取り入れられ、日本独自の読み方が確立されることは、非常に興味深い文化の一端を示しています。

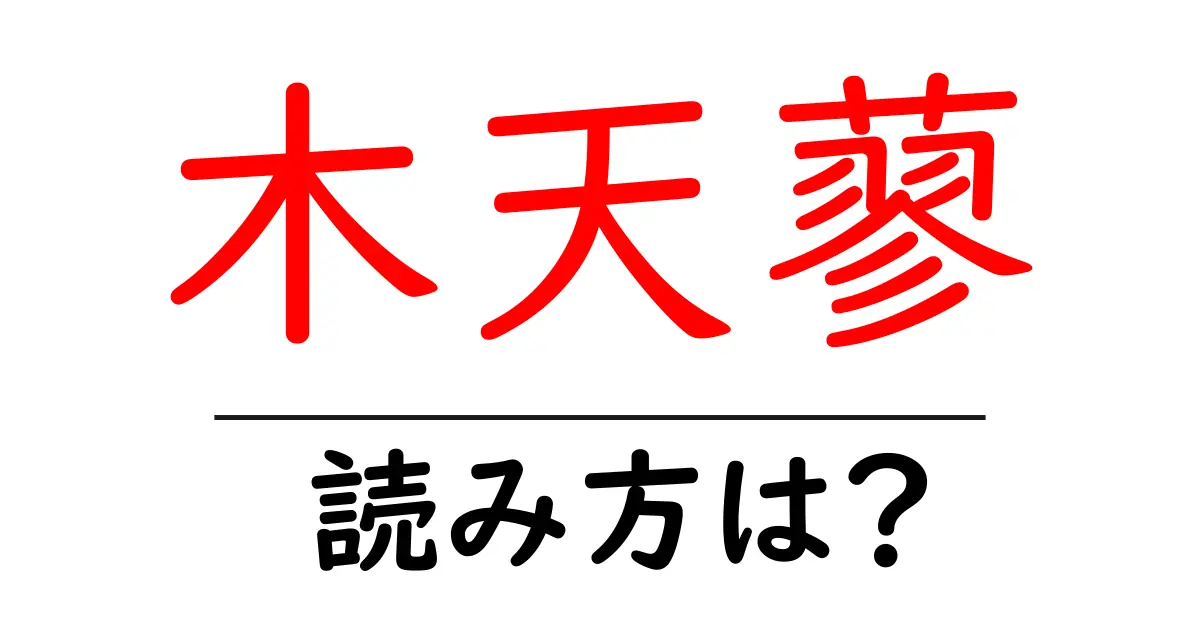

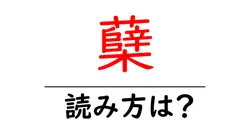

木栓(コルク)は、主に木の樹皮から得られる素材で、特にコルク樫の樹皮が広く用いられています。コルクは多くの小さな空気の泡を含んでおり、軽量で弾力性があり、防水性も持っています。その特性から、瓶のふたや浮き具、園芸用のマルチ材など、さまざまな製品に利用されています。また、音を吸収する性質を持っているため、音響機器のパーツとしても使用されることがあります。コルクは、その環境への影響が少なく持続可能な資源としても注目されています。

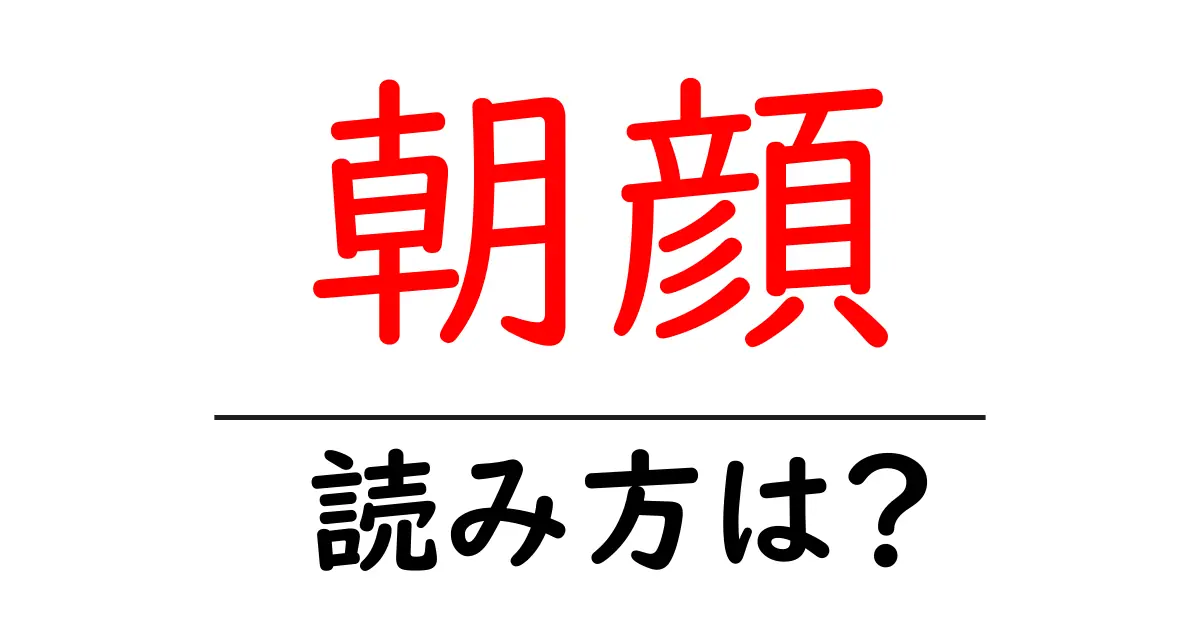

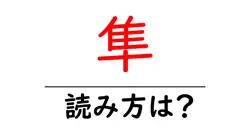

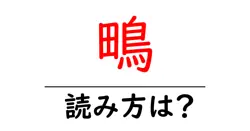

前の記事: « 木斛の読み方は?難読語の読みと意味を解説

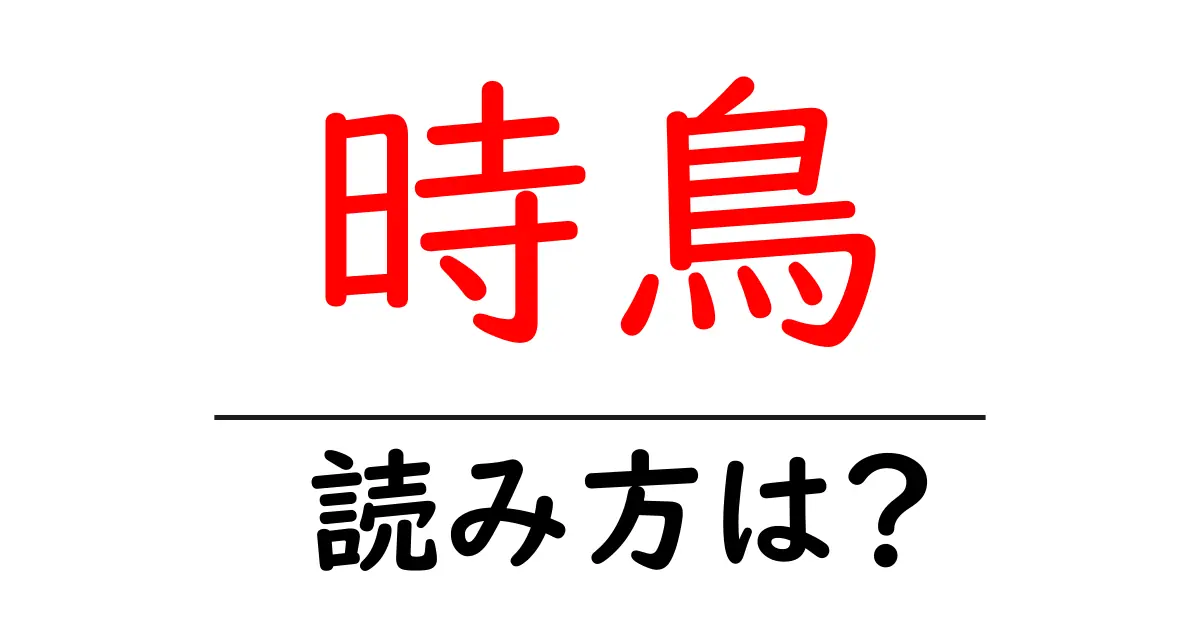

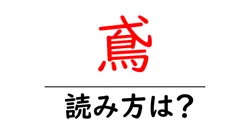

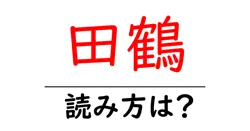

次の記事: 木槿の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »