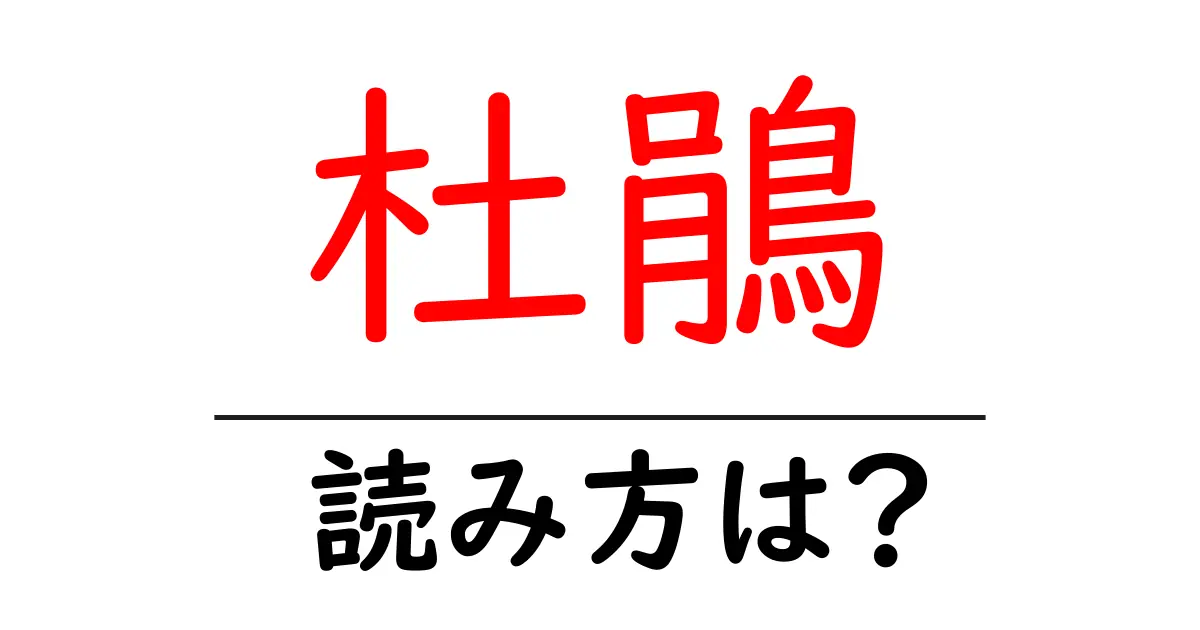

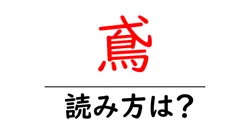

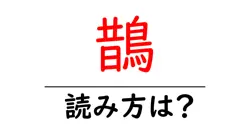

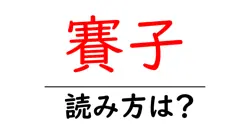

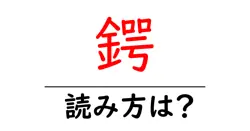

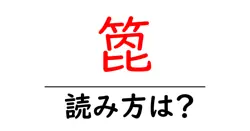

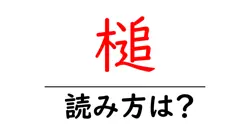

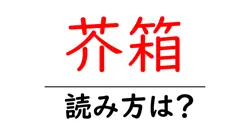

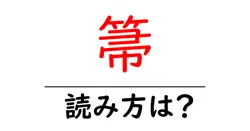

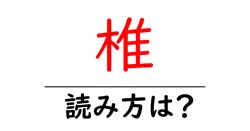

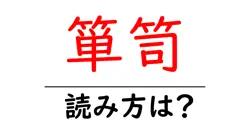

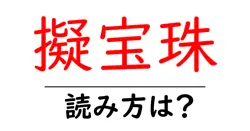

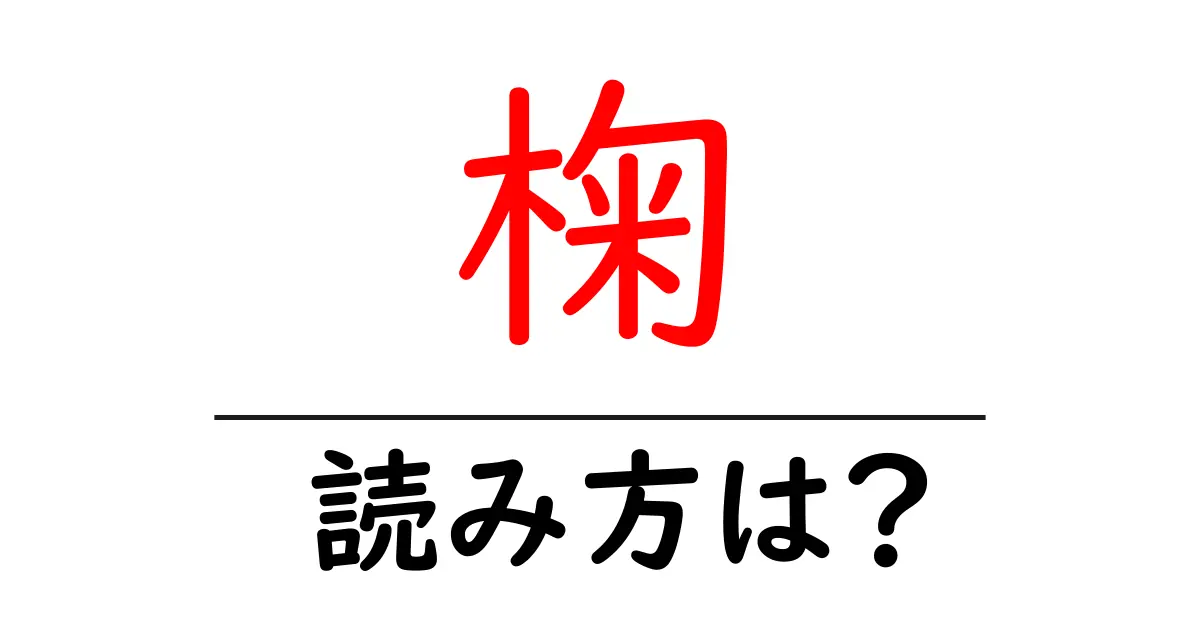

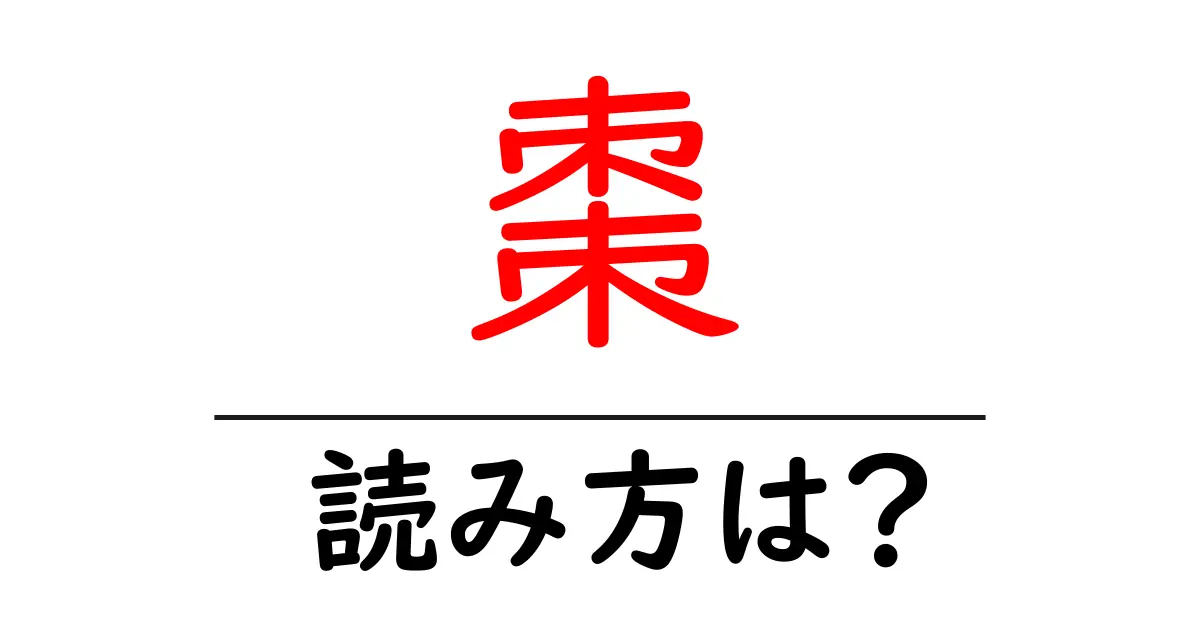

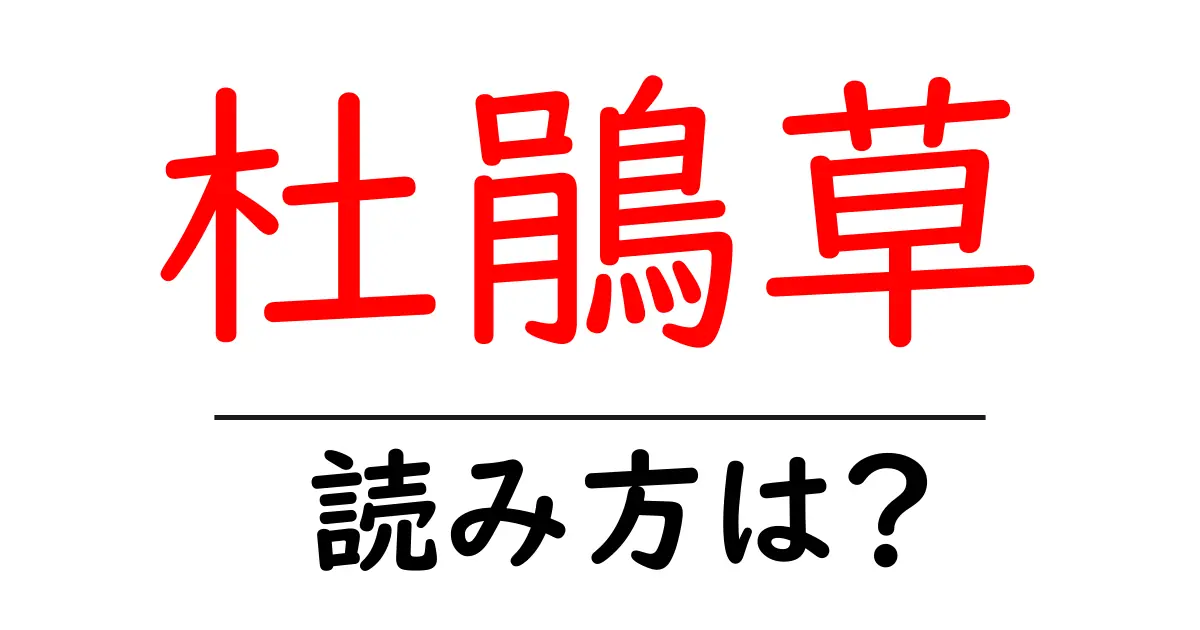

杜鵑草の読み方

- 杜鵑草

- ほととぎす

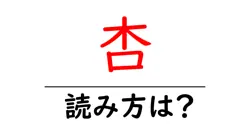

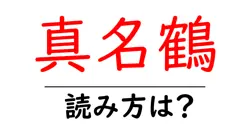

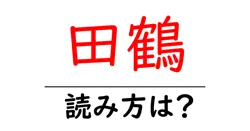

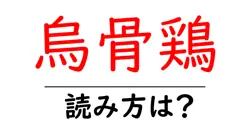

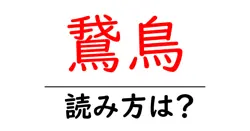

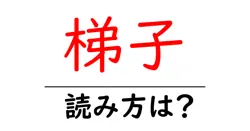

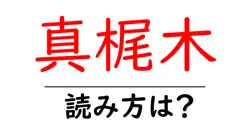

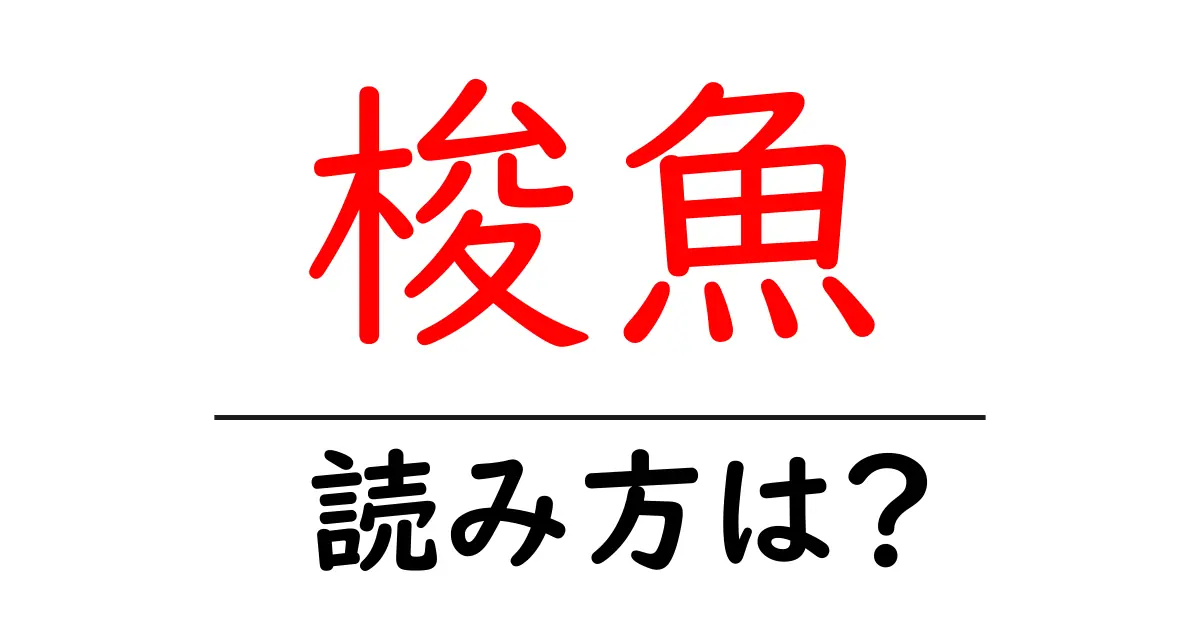

「杜鵑草(ほととぎす)」の読み方について詳しく解説いたします。「杜鵑(ほととぎす)」は、古くから日本で親しまれている鳥、特にホトトギスの名前に由来しています。ここでの「杜」は、森や林を意味し、実際には「杜鵑草」という名前の植物は、この鳥が生息する場所に見られることが多いため、その名前が付けられました。「鵑」は、鳥類の一種を指し、ここではホトトギスの漢字が用いられています。このように「杜鵑」は自然環境と密接に関連した言葉です。 読み方の「ほととぎす」は、この鳥の鳴き声に由来しています。ホトトギスは特有の鳴き声「ほととぎす」と鳴くことで知られており、その音が言葉として形づくられています。全体の言葉「杜鵑草」は、この鳥がよく見られる草や植物を指すことから、日本語圏においては音の響きや自然環境を情緒的に伝える言葉となっているのです。 したがって、「杜鵑草」とは自然やその生態と深く結びついた言葉でもあり、その読み方「ほととぎす」は古来からの文化的背景を含む非常に趣深い表現であると言えます。

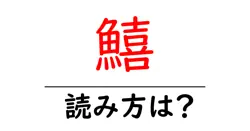

杜鵑草(ほととぎす)は、日本の代表的な草本植物の一つで、特にその美しい花が特徴です。この植物は、ユリ科に属し、主に湿った場所や山の中で自生しています。花は通常、紫色や白色の斑点がある細長い形状をしており、初夏から夏にかけて咲きます。特に日本では、ホトトギスという鳥の鳴き声に由来しており、この鳥が鳴く時期に花が咲くことからその名が付けられました。杜鵑草は、その美しい花と独特の鳴き声から、古くから詩や歌にも取り上げられ、自然の美しさを象徴する存在として愛されています。

前の記事: « 杜鵑の読み方は?難読語の読みと意味を解説

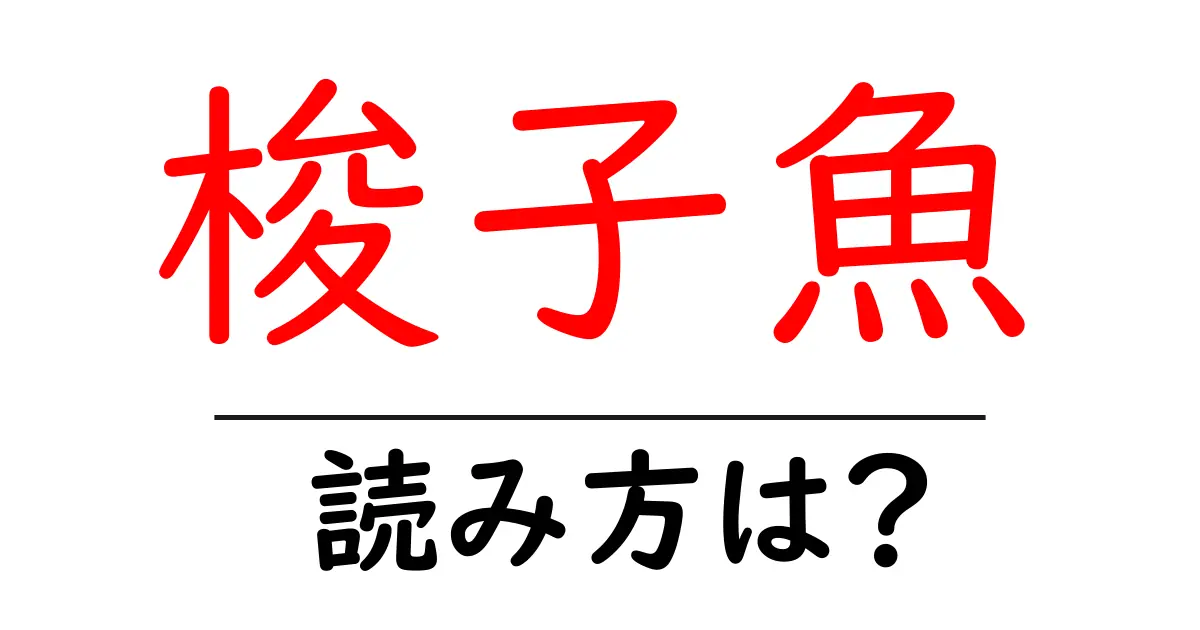

次の記事: 柳葉魚の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »